Библиотека

Теология

Конфессии

Иностранные языки

Другие проекты

|

Ваш комментарий о книге

Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства

Часть V

Рационализация цвета

Настоящий очерк представляет собой своеобразную прелюдию к сложной и крайне запутанной проблеме — прелюдию, сыгранную на цветовом органе. Мы до сих пор то и дело встречаемся с появлением таких органов, первый из которых был построен в тридцатых годах восемнадцатого века математиком, монахом-иезуитом из Парижа Р. Кастелом [,2]. В приложении к книге Кастела «L'Optique des couleurs» («Оптика цвета») содержится французский перевод письма немецкого музыканта, который впоследствии оказался великим Георгом Филиппом Телеманом**. Во время визита в Париж в 1737 году Телеману представился случай лично познакомиться с проектом Кастела; по описанию Телемана, «цветовой орган» (или «цветовая цимбала») Кастела соединял цвет и звук таким образом, что всякий раз, когда исполнитель нажимал на одну из клавиш, на световом щите или фонаре появлялся определенный цвет одновременно со звуком, издаваемым трубой органа. Как и звуки, цвета воспроизводились последовательно друг за другом, словно в слитных аккордах.

Инструмент, созданный Кастелом, был первой попыткой того, что я называю «рационализация цвета». Этот инструмент был построен на колористической системе, заимствованной из «Оптики» Ньютона, где были описаны семь основных цветов, соответствующих семи звукам на диатонической шкале [9, с. 125 и след., 154 и след.]. В качестве основного тона Кастел использовал си-

* Впервые очерк был опубликован в «Journal of Aesthetics and Art Criticism, v. 33, зима, 1974.

** Георг Филипп Телеман — крупный немецкий композитор, капельмейстер и органист конца XVII —начала XVIII века. (Прим. перев.).

Заказ № 1942 225

ний цвет, а трезвучие было представлено тремя другими основными цветами — синим, желтым и красным. Ньютон считал, что пространство, занимаемое его семью цветами солнечного спектра, совпадает с размерами интервалов между звуками музыкальной шкалы. Пять полных цветовых тонов — синий, зеленый, желтый, красный и фиолетовый — в определенных местах перемежались двумя полутонами — оранжевым и индиго, или пурпурным. Ссылка на музыкальную шкалу здесь существенна, поскольку еще со времен пифагорейцев она служила показательным примером логически обоснованного порядка в сфере сенсорики, и это при том, что сами цвета и их названия достаточно беспорядочно порождаются из органических и неорганических веществ, являющихся непосредственным материалом для производства красок. В начале своего небольшого по объему трактата «De Coloribus» Аристотель пишет, что простейшие цвета связаны с первичными субстанциями— огнем, воздухом, водой и землей. Это еще одно, косвенное, определение простейших цветов, основанное на космическом упорядочивании четырех элементов. Такое объяснение происхождения рационального порядка цветов продолжает сохраняться в эпоху Возрождения, однако здесь оно уже сочетается с более «земными» указаниями, как следует получать и применять различные краски [11, с. 56].

Открытое Ньютоном и Кастелом соответствие между цветами и музыкальными звуками опиралось на сходство двух физических сред, на будто бы существующую количественную корреляцию между музыкальными интервалами и углами преломления, отличающими световые волны с их разными длинами.

Такая физическая аналогия — лишь одна из четырех разновидностей отношения, которые можно установить между цветами и звуками, и она никогда не казалась убедительной. Хотя ученые восемнадцатого и девятнадцатого веков многого ожидали от открытия законов цветового органа и даже обещали, что «увиденные с философского клавесина сонаты Рамо и Корелли доставят точно такое же удовольствие глазам, какое они доставляют уху» [,4], оказалось, что до тех пор, пока подобие физических стимулов используется лишь как tertium comparationis *, человек способен воспринять одни лишь простые аналогии между зрительными и слуховыми ритмами, а также и некоторые устойчивые соотношения между яркостью цвета и высотой звука. Современной технологии также не удалось преодолеть разочарований от несбывшихся надежд. Наблюдаем мы за фотоэлектрической звуковой дорожкой музыкального произведения или воспринимаем синтетические звуки, цвета или формы, порождаемые одним и тем

* Tertium comparationis (лаг.)—третий член сравнения. (Прим. перев.).

226

же множеством операций на щите управления,— результирующие связи представляются глазу и уху произвольными и случайными.

Имеются, однако, убедительные с точки зрения восприятия соотношения между цветами и звуками, опирающиеся на общие для них экспрессивные характеристики, такие, как холод или тепло, сила или мягкость. Эти характеристики непосредственно наблюдаемы, хотя, как было показано в работе [3], язык должен был дождаться прихода поэтов-романтиков, чтобы те в своих метафорических речевых образах отразили подобные, сомнительные с точки зрения интеллекта, соотношения.

Такие легко воспринимаемые взаимозависимости нужно отличать от еще одного, третьего отношения между цветом и звуком. Речь идет о синестезии, или «цветовом слухе», как называют это отношение психологи. Явление синестезии представляет собой любопытный синтез физиологических взаимосвязей и определенных психологических ассоциаций. У некоторых людей при восприятии звуков возникают цветовые переживания. Эти переживания возникают непроизвольно, спонтанно, их появлению трудно воспрепятствовать, но они не всегда последовательны, а изоморфизм цвета и звука внутренне ничем не мотивирован. Более того, синестезия зачастую мешает воспринимать музыку.

Следует, наконец, упомянуть и о четвертом отношении, потому что его иногда смешивают с другими. Это одновременное использование сразу нескольких чувственных модальностей в художественных произведениях или описаниях. Романисту, отсылающему своего читателя к цветам и звукам, а также, возможно, к запахам и прикосновениям, обычно удается достичь большего понимания сюжета целого произведения или описываемого эпизода.

Здесь соединение разных ощущений основывается не на сходстве цвета и звука, а на их принадлежности к одной ситуации. В результате описание выглядит скорее конкретным, чем абстрактным, порождаемым метафорическим столкновением модальностей.

Обращаясь к какой-либо иной модальности, едва ли можно добиться рационального упорядочивания цветов. Если же перейти к теории цвета, то легко заметить, что наш век достиг значительного прогресса в распознавании и систематической каталогизации множества цветовых оттенков. Однако, если под рационализацией понимать осмысление структурных связей между элементами зрительно воспринимаемой цветовой системы, то придется признать, что мы все еще находимся на самых первых ступенях понимания этого процесса. Чтобы совершать постоянные набеги в эту совершенно неизведанную область теории цвета, нужны были поистине особое мужество и неустанное стремление к открытиям. Основная причина, по которой исследователь, сталкиваясь с различными загадками, нередко испытывал разочарование, заключа-

15* 227

ется в том, что цвет представляет собой самый капризный и прихотливый параметр изображения. Мы можем с абсолютной уверенностью сказать, какими именно формами пользовался более двух тысяч лет назад греческий художник, украшая свою вазу, но наше знание о цвете на протяжении всей истории искусства опирается, главным образом, на косвенную информацию, на разного рода догадки, домыслы и предположения. Даже в работах, выполненных несколько десятков лет назад, оригинальные краски начинают изменяться и обесцвечиваться. Более того, если вынести какую-нибудь картину или модель стандартных цветов с дневного света на вечерний, то она изменится столь разительно, что будет представлять собою не просто транспозицию, оставляющую все отношения на полотне нетронутыми, но также часто неизбежную модификацию всей структуры изобразительного произведения. Уже по одной этой причине не должно вызывать удивления, что мы раз в пятьдесят больше можем сказать о форме, нежели о цвете.

Еще более важным свойством цветов, чем их ненадежность и неустойчивость, является их зависимость друг от друга. Хотя с физической точки зрения цветовой тон и яркость определяются длиной световой волны и освещенностью, объективного постоянства цвета при восприятии мы не наблюдаем 1. В зависимости от того, какие у цвета непосредственные соседи, он может коренным образом меняться. Так, на картине Матисса густой багровый цвет одежды своей чрезвычайной насыщенностью красным, видимо, в значительной степени обязан зеленой стене или идущей вдоль нее полосе, между тем как в другом, противоположном, углу картины та же одежда отдает часть своего красного цвета розовой подушке и даже на фоне ярко-желтого угла кажется голубоватой. Таким образом, в зависимости от фона, на котором рассматривается данный цвет, можно вместо него увидеть совершенно другие цвета.

Попытки систематического использования на практике такого эффекта предпринимались еще в XVIII веке, когда считалось, что трех признаков — тона, яркости и насыщенности — достаточно для задания произвольного цвета, и следовательно, чтобы определить место конкретного цвета в цветовой системе, достаточно иметь модель, построенную исходя из этих, и только этих, трех признаков. В то же время всем этим геометрически четким и правильным формам, таким, как сфера, двойной конус или пирамида, изученным и понятым еще на начальных этапах анализа, предстояло открыть дорогу к исследованию искривленных и прочих не-

1 Говоря о «постоянстве цвета», психологи главным образом имеют в виду влияние цветного света на цветные объекты, влияние в лучшем случае лишь частично эффективное.

228

правильных форм с их более сложными характеристиками, типичных для сегодняшнего дня. Разнообразные цветные тела, в особенности те, что были изучены Манселом и Оствальдом, являют собой компромисс между идеальными в платоновском смысле трехмерными системами и различными оптическими, физиологическими и технологическими возможностями [8, 10]. В частности, поскольку разные цвета достигают максимума насыщенности при разных уровнях яркости, приятная для глаз симметрия сферы или двойного конуса вынуждена отступить перед телом, форма которого искажена наклонными линиями и гранями; модель же Мансела напоминает взъерошенное дерево, потому что она вынуждена была обходиться только теми красками, которые вырабатывает современный завод.

Хотя такого рода модели предназначены в основном для идентификации цветов, они чуть ли не автоматически предлагают ряд правил для их сочетания. Какова роль этих правил? Всякая сколько-нибудь разумная теория, например теория музыкальной гармонии, не может ограничиваться описанием того, какие комбинации звуков приятны на слух, а какие раздражают. Учащемуся, который изучает структуру музыкальной гармонии, мало что может дать совет избегать, например, тритона. Он справедливо поинтересуется, почему надо обходиться без целого интервала, если на то нет никаких причин лучше той, что еще тысячу лет назад называл Гвидо дель Ареццо, попросту говоривший, что так нужно. Только когда ученик поймет особый характер и роль расширенной кварты в строении диатонической шкалы, он начнет разбираться в назначении интервалов и в том, какие законы он нарушает. Аналогичная ситуация и с комбинацией цветов: то, что еще несколько лет назад считалось неприятным для глаз, ныне свободно используется, а проблема, какие из цветов воспринимаются как гармонирующие друг с другом, а какие диссонируют, отнесена к разряду вторичных и считается подчиненной требованиям композиции.

Для чего вообще нужны цвета? По-настоящему любопытным этот вопрос становится лишь в случае, если мы не удовлетворимся ответом, что краски помогают опознавать и отождествлять объекты (что, впрочем, они и на самом деле делают) или что краски даны нам для большей радости жизни, которая создается возбуждением и гармонией. Если же мы, напротив, убеждены в том, что визуальные образы, будь то предметы искусства или что-то еще, служат для передачи когнитивных суждений об основных фактах, относящихся к человеческой деятельности, то вопрос, что же именно сообщают нам цвета, становится крайне актуальным.

На самом элементарном уровне различные цвета имеют в разных культурах свои определенные, строго зафиксированные

229

смыслы. Леви-Стросс, в частности, отмечает, что во многих австралийских и родезийских племенах во время церемоний по случаю похорон родственники умершего по материнской линии мажут лицо и тело красно-желтой краской и подходят к покойнику, тогда как родственники с другой стороны в тех же целях используют белую глину и держатся от тела умершего на некотором расстоянии [7, с. 87]. Такая социально значимая цветовая трансляция связана со специфической цветовой символикой; например, красный цвет ассоциируется с жизнью или смертью и т. п. Историкам искусства хорошо известны стандартные цветовые коды в религиозных, светских или космологических представлениях, и даже сейчас, в современных условиях, вполне осмыслен вопрос, что значил для Винсента Ван Гога желтый цвет в 1889 году или какое значение имел голубой цвет для Пикассо в 1903 г. В известной мере подобные словари цветов строятся на особого рода соглашениях, варьирующих от культуры к культуре, однако, видимо, есть также определенные внутренние свойства цветов, выводимые из различных реакций нервной системы человека на световые волны различной длины. Об этих филологических механизмах нам почти ничего не известно, а потому до тех пор, пока нам не удается узнать о них побольше, мы можем лишь регистрировать и описывать те или иные реакции на цвет, но не объяснять их.

Более плодотворным представляется анализ отношений между цветами в изобразительных композициях. Когда, например, Тициан рисует охотника Актеона, увидевшего купающуюся Диану, он соединяет две центральные фигуры своей композиции с помощью двух ярко-красных пятен, отделив тем самым главные персонажи от сложных второстепенных деталей ландшафта и от фигур прислуги, перебрасывая связь к ним через большой пространственный промежуток.

Сходство в качестве противочлена предполагает различие, и тут цвет имеет преимущество благодаря своей способности самым радикальным образом передавать исключительность и своеобразие объекта. Никакие две формы, даже круг и треугольник, не могут, по-видимому, столь резко отличаться друг от друга, как чисто красный цвет от чисто синего или желтого. Пит Мондриан в своих зрелых работах пользовался исключительно этими основными цветами, чтобы выразить полную независимость и исключительность форм; при этом отсутствии каких-либо связей между объектами на его картине доминирует полное пренебрежение динамикой. Динамизм отношений он резервировал для показа взаимодействующих форм. В ряде работ Пуссена та же триада основных цветов служит для передачи доминантной темы классической гармонии; составные цвета при этом не исключаются, а вводят «живые» связи на зависимом, подчиненном уровне.

230

Исключительность цвета может быть ограничена какой-либо областью цветового универсума. Желтый и синий цвета могут пренебрегать связью с красным и передавать таким образом особые свойства данного фрагмента реального мира, скажем, его световую холодность. Аналогично, сочетание красных и желтых тонов ограничено сферой приятной теплоты.

Говоря о контрасте, мы обычно ссылаемся на отношение между двумя полюсами — эксклюзией и инклюзией. Под этим отношением я имею в виду способность к максимально допустимому варьированию на шкале, включающей все три основных параметра цвета, от одного полюса до другого. В своей элементарной форме цветовой контраст передает резкое отличие одного цвета от комбинации двух других; так, синий противопоставлен оранжевому, красный — зеленому, желтый — пурпурному. В то же самое время контраст обеспечивает полноту самыми экономными средствами. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что цвета контрастирующей пары тонов являются дополнительными, или дополняющими друг друга: один требует другого.

В царстве форм нет аналогов этому явлению. Можно попытаться построить мир физических тел во всей его сложности из пяти правильных многогранников, как это предложил сделать Платон в диалоге «Тимей», однако неясно, как отдельные элементы формы складываются в целое. Круг, треугольник и квадраты в одних отношениях похожи друг на друга, а в других — различны. Единственную аналогию основным цветам можно найти в трех измерениях пространства, которые в «чистых» ориентациях, задаваемых декартовой системой координат, исключают друг друга, а взятые вместе образуют полную пространственную систему.

Только привлекая психологическую аналогию физической природе цвета, которую открыл нам Ньютон, можно понять его основные свойства. Речь идет о том, что для понимания цвета необходимо рассматривать отдельные цвета как элементы индивидуального опыта, динамичные в силу своей несовершенности и постоянно нуждающиеся в объединении.

Такая взаимозависимость ведет к тому, что дополняющие друг Друга цвета не могут обойтись один без другого и, кроме того, меняются каждый раз, когда меняются соседние цвета. Гете, этот самый умный из всех специалистов по теории цвета, но часто заблуждавшийся, видел все это и писал: «Цвет сам по себе, независимо от других цветов, воздействует на нас, так сказать, патологически, уводя в область определенных ощущений. Временами цвета нас облагораживают, делая великодушными, временами заставляют опускаться до грубости и вульгарности, вызывают бурный поток устремлений или спокойное течение желаний.

231

Однако внутреннее свойственное нашему органу стремление к тотальности выводит нас за пределы установленных границ. Освобождаясь от навязанных ограничений путем создания дополнительных цветов, мы таким образом приходим к удовлетворяющей нас полноте» [5, часть VI, разд. 812]. .

Ссылаясь на «наш орган», Гете, однако, оказался именно тем человеком, кому мы обязаны недоразумением, до сих пор продолжающим сопровождать все дискуссии по проблемам контраста. Почти повсеместно ученые-колористы выводили основные свойства и действия цветового контраста при восприятии из физиологических по своей природе явлений возникновения и взаимодействия цветовых тонов при помощи симультанного контраста или остаточных, последовательных изображений. Аналогично, цвета определяли как дополнительные, если при наложении они давали монохроматический серый на вращающемся диске или при каком-то другом аддитивном смешении световых стимулов. Закон этот, однако, ложен. Физиологические цветовые контрасты и дополнительные цвета не соответствуют тем, что управляют нашим восприятием цветовых отношений в живописи или где-то еще. Достаточно привести лишь один пример. При симультанном контрасте или остаточном изображении синий цвет вызывает в памяти желтый, желтый — синий, а при аддитивном смешении эти цвета порождают серый или белый. Между тем данные два цвета не являются ни контрастными, ни дополнительными в цветовой системе, служащей ориентиром для художника, упорядочивающего объекты на пространстве картины. При спонтанном видении, к которому в своей практике приспосабливается художник, желтый и синий взаимоисключают друг друга, но лишь в пределах ограниченной палитры. Напротив, желтый, с точки зрения живописца, является дополнительным к пурпурному, а синий противопоставлен оранжевому [1,гл. 7].

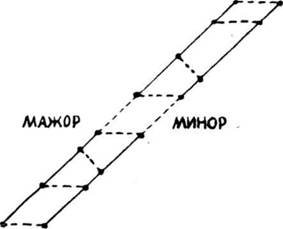

Причина расхождения физиологических и перцептуальных отношений между различными цветами нам неизвестна, однако я полагаю, что причину, по которой художник отдает предпочтение системе, представленной в виде треугольника из трех основных цветов: синего, красного и желтого,— назвать можно. В этом треугольнике впервые, если судить по документальным свидетельствам, приведенным в 1832 году Эженом Делакруа в альбоме, хранящемся ныне в музее Конде в Шантильи, три основных цвета встречают три побочных — оранжевый, зеленый и фиолетовый — так, что каждый из них дополнен своим побочным же оппонентом (рис. 39) [6]. Всей системой управляет простой порядок, обеспечивающий дополнение произвольной комбинации из двух компонентов оставшимся третьим.

Этот порядок обычно рекомендуют художнику, как нотную

232

Рис. 39.

шкалу музыканту, поскольку он воспроизводит сеть родственных отношений, внутри которой цвета исключают или поглощают друг друга; кроме того, здесь есть контрасты, взаимные влечения, завершенность, есть конфликты и переходы. Такие цветовые модели не просто соответствуют отношениям между формами; они часто противопоставлены им и нейтрализуют их действие. В результате возникает сложная система соответствий между формами и цветовыми излучениями, с помощью которой художник передает символически зрительно воспринимаемые связи между объектами реального мира, их близость и удаленность друг от друга, их структуру, соединенность и разделенность, необходимость друг в друге и взаимное пренебрежение. Именно это имел я в виду, когда утверждал, что цвета помогают выразить когнитивные суждения об основных фактах человеческого опыта.

Поскольку свой рассказ я начал с указания на немотивированное поведение цветовых излучений, мне хотелось бы закончить его ответом на вопрос, каким образом такое иррациональное средство, как цвет, способно создавать устойчивые изображения. Если цвет все время меняется в зависимости от окружения, в котором он появляется, то спрашивается, как можно построить убедительную композицию из таких переменчивых, нестабильных элементов? Эта проблема возникает всякий раз, когда мы сталкиваемся с целым, не являющимся суммой своих частей, хотя даже гештальтпсихологов, к коим отношусь и я, может озадачить ситуация, когда внутренние границы оказываются столь проницаемыми, как в случае с многообразием воспринимаемых цветов. Ответ на данный вопрос, тем не менее, таков, что даже если каждый элемент может изменяться под воздействием любого другого элемента, их удачное объединение при согласованном взаимодействии всех релевантных факторов придает системе стабильный ха-

233

рактер, подобно тому, как за счет натяжения проволочных тросов прочно удерживаются в вертикальном положении шест или мачта. Но если активные физические напряжения в тросах обычно невидимы человеческому глазу и потому придают хрупкому равновесию прямо стоящего шеста вид устойчивой гармонии, то толчки и растяжения, управляющие отношениями между цветами, происходят внутри самого зрителя; они представляют собой силы, возникающие в его нервной системе, и следовательно, переживаемые чувствующим разумом.

Взаимный поиск зеленого и красного цветов воспринимается как активное влечение их друг к другу, и такого рода динамическое поведение цветов является непосредственно данным свойством перцептуального опыта, наподобие того, которое дает нам цвет и яркость. Аналогично, когда два цвета, будто в музыкальном диссонансе, раздражающе действуют друг на друга, их трение предстает как динамическое отношение между силами, внутренне присущими цветовым излучениям. То же можно сказать и о способе, каковым уравновешиваются связи между цветами в композиции в целом. Неверно было бы думать, что динамическое взаимодействие перцептуальных сил просто-напросто дано зрителю в картинах, которые тот рассматривает; не фиксирует он его и в своем разуме, как это делает физик, наблюдающий за поведением магнита и рассыпанными в магнитном поле железными опилками, находящимися под его воздействием. Скорее, все эти согласованные напряжения, в особенности в искусстве, по сути дела должны получить отражение в визуальном опыте — если, конечно, символические сообщения, передаваемые различными цветами и формами, сделаны с надеждой вызвать у зрителя живой отклик.

ЛИТЕРАТУРА

1. Arnheim, Rudolf. Art and Visual Perception. New version. Berkley and Los Angeles: University of California Press. 1974.

2. Castel, R. P. (Louis Bertrand). L'Optique des Couleurs. Paris, 1740.

3. Erhardt-Siebold, Erika von. «Harmony of the Senses in English, German, and French Romanticism». PMLA, vol. 47 (1932), pp. 577—592.

4. — -, «Some Inventions of the Pre-Romantic Period and Their

Influence upon Literature. Englische Studien, vol. 66 (1931), pp. 347—363.

5. Goethe, Johann Wolfgang von. Der Farbenlehre Didaktischer Teil.

6. Guiffrey, Jean, ed. Le Voyage de Eugene Delacroix au Maroc. Paris, 1913.

7. Levi-Strauss, Claude. La Pensee sauvage. Paris: Pion, 1962.

8. Munsell, Albert H. A Grammar of Color. New York: Van Nostrand, 1969.

9. Newton, Sir Isaac. Opticks. London: Bell, 1931.

10. Ostwald, Wilhelm. The Color Primer. Ed. Faber Birren. New York: Van Nostrand, 1969.

11. Pedretti, Carlo. Leonardo da Vinci on Painting. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1964.

Перцептуальная динамика музыкального выражения

Музыкальное выражение — это

разновидность символического выражения, предназначенная для восприятия на слух, в ходе которой, независимо от того, движется объект или нет, он не копируется и не изображается, а воспроизводится в воображении, причем совершенно особым и каким-то непостижимым способом, поскольку здесь едва ли можно найти какую-нибудь связь между означаемым и означающим.

Гете в письме к Целтеру. 6 марта 1810.

Приведенный ниже анализ покоится на допущении, согласно которому все то, что обычно относится к значению или выражению в музыке, возникает из перцептуальных свойств, присущих музыкальным звукам. Эти свойства можно назвать слуховой, или аудиторной, динамикой музыки.

Хотя в музыкальной практике термин «динамика» обычно соотносится с уровнями громкости при исполнении музыкальных произведений, я предлагаю использовать его здесь в гораздо более широком смысле, как это я уже делал в своих работах [3, 4] по зрительному восприятию. В визуальных искусствах изучение «направленных напряжений», благодаря которым оживают формы, связи между цветами и движения, привело к созданию теории визуального выражения, для которой можно отыскать многообещающие аналоги в музыке.

Традиционно принимаемое допущение о том, что визуальный мир состоит из покоящихся или движущихся «объектов», опирается на обычную практику использования зрительно воспринимаемой информации. В повседневной жизни мы имеем дело с такими составляющими нашего мира, как «предметы», определяемые через свои физические свойства, например, форму, размер, цвет, структуру и т. д. Такое селективное восприятие оттеняет наше знание того, что наблюдаемые объекты явным образом являются динамичными, то есть, что воспринимаемые нами объекты наделены направленными внутренними силами. Дерево или башня зрительно ощущаются как вытягивающиеся вверх; клинообраз-

* Впервые очерк был опубликован в журнале «Musical Quarterly», v. 70, лето 1984.

235

ный предмет, такой, как топор, расширяется в направлении к режущему краю. Все эти динамические характеристики — не просто субъективные добавки к формам предметов, но основные составляющие самих предметов; они не только отделены от форм перцептов, но и нередко оказывают на зрителя более непосредственное воздействие, чем сами формы. В частности, если в визуальных искусствах образы описываются как простые совокупности объектов, то остаются необъяснимыми основные впечатления от встречи, например, с картиной. Картина полностью раскрывается перед нами только тогда, когда она рассматривается как конфигурация векторных визуальных сил, порожденных различными визуальными компонентами изображения. Соответственно, никакая теория эстетики не может дать адекватной интерпретации визуального выражения, не представляя его в виде структуры таких сил.

В еще большей степени сказанное касается музыки, ибо по самой природе аудиторного средства звуки воспринимаются не как объекты, а как некие действия, порождаемые источником энергии. В то время как визуальные объекты, если не находятся в движении или не воспринимаются меняющимися, живут вне времени, музыкальные звуки всегда проистекают во времени, образуя основной динамический вектор музыки. Постоянное присутствие звука ощущается не как продолжающееся существование статического элемента, а как развивающееся событие. Звуки, таким образом, лишены главного признака «объектов». Они представляют собой воплощенные силы, хотя наше знакомство с музыкальными произведениями, написанными на бумаге, и подталкивает нас к тому, чтобы считать события, протекающие во времени, объектами, бытующими в пространстве.

Хотя физический источник звука нам часто известен, сам звук — скрипки или автомобильного мотора — не составляет части нашего слухового опыта. В слышимом мире звуки возникают из ниоткуда; они сами воспринимаются как источники, пребывающие в постоянном самодвижении. Связная мелодия, представленная инструментом или голосом, изначально не является объектом. Это ветвь, или один из путей движения отдельно взятого звука в музыкальном пространстве. Поскольку высота звука все время меняется, его поведение с точки зрения восприятия можно объяснить либо существованием импульсов, которые возникают внутри самого звука, либо существованием внешних сил притяжения или отталкивания. (О явлениях такого же рода, связанных с движущимися визуальными формами, см. работу [12]). Мы наблюдаем за движущимся по мелодической траектории звуком, как за насекомым, переползающим от одного места к другому. Лишь во вторую очередь мелодическое действие, развертывающееся во вре-

236

мени складывается с пространственной конфигурацией, которую разум воспринимает как симультанное целое, пересеченное стрелой направление. Хотя музыкальная нотация приучила нас думать о последовательности звуков как о нанизанных на одну нитку бусинках, слуховое восприятие говорит нам о том, что музыкальные элементы суть события. Маленький генератор, порождающий мелодию, движется от одного уровня высоты звука к другому, и даже когда останавливается, звучание воспринимается как продолжающееся действие. Когда мы слушаем один за другим звуки триады, за которыми следует октава, то мы слышим последовательность из трех скачков при том, что физически «не движется» ни один из четырех звуков 1.

Для наших целей важна также динамика, создаваемая отклонением или расхождением от обычной нормативной базы2. И тут опять весьма уместно обратиться к аналогичным явлениям из области зрительного восприятия. Структура визуального пространства покоится на каркасе из вертикальных и горизонтальных линий. Последний служит визуальной «тоникой», нулевым уровнем или базой, где напряжение минимально. Каждый скос воспринимается как отклонение от основных направлений, отчего и возникает напряжение. Подобно всем перцептуальным векторам, отклонения такого рода имеют два прямо противоположных направления: объект с наклонной ориентацией вроде Пизанской башни воспринимается наблюдателем либо как уходящий от базы, либо как пытающийся приблизиться к ней. Больше того, эти направления могут быть истолкованы либо как порождаемые самим наклонным объектом, либо как создаваемые базой. Другими словами, наблюдаемый объект воспринимается как подталкиваемый к базе или оттянутый от нее своей собственной силой, но может также ощущаться как находящийся под действием центробежных или центростремительных сил, источником которых является сама база. В музыке, широко распространенной на Западе, роль такой нормативной базы отводится, разумеется, тональному центру. В мажорном ладу отношение разных высот к тонике является исключительно динамичным и составляет главный перцептуальный источник музыкального выражения. Речь идет не просто об измеримом расстоянии от основного тона, но о напряжении, порождаемом силой притяжения нормативной базы. Конфигурация сил,

1 Виктор Цукеркендл, в книгах которого содержится прекрасное описание

разных проблем, относящихся к музыкальной динамике [18, 19], вскользь

упоминает об аналогичных явлениях при зрительном восприятии, а именно:

о так называемом фи-движении, переживаемом в ситуации, когда неподвиж

ные визуальные стимулы представлены непрерывно один за другим; ср. так

же [17].

2 Вопросы, связанные с отклонением от музыкальных норм при исполне

нии, подробно рассматриваются Леопардом Мейером в работе [11, гл. 6, 7].

237

определяющая динамическое действие данного звука, очевидным образом включает в себя отсылку к тональной базе. Выше тоники мелодия устремляется вверх, преодолевая притяжение базы за счет собственных направленных вверх импульсов. Ниже тоники мелодия уходит вниз, несмотря на сопротивление со стороны базы. В каждом музыкальном звуке выше или ниже основного тона можно видеть триумфальное освобождение от оков неподвижности, в чем и проявляется главная особенность восприятия музыки 3. Вряд ли есть необходимость говорить о том, что динамический характер звука меняется всякий раз, когда тональная основа сдвигается к другому ключу, как, например, в случае с модуляцией. Так называемая атональная музыка является предельным случаем тональности; основа ее меняется так часто, что она уже в принципе более не отличима от сил притяжения, проявляющихся при взаимодействии отдельных звуков.

Прежде чем предпринять попытку анализа природы мажорной и минорной тональностей, следует упомянуть еще об одном признаке перцептуальной ситуации, свойственной музыке. Зрительное поле всегда подчинено распространенному повсюду динамическому вектору, который мы по аналогии с физическим миром называем гравитационной силой. Каждый визуальный объект кажется наблюдателю уходящим вниз, что создает асимметрию, или анизотропию, визуального пространства, при которой движение вверх качественно отличается от движения вниз. Первое предполагает преодоление веса, освобождение от земного притяжения, второе ощущается как поражение, уступка победившей силе гравитации, пассивная необходимость перемещения. Однако в дополнение к этому властвующему над визуальным миром универсальному вектору каждый визуальный объект служит сам по себе источником и центром возникновения динамических сил. Он порождает силы самых разных направлений и в борьбе с другими объектами отстаивает свое право притягивать к себе соседей. Таким образом, динамика зрительно воспринимаемого изображения, например, на картине, создается в результате сложного взаимодействия напряжений, вызванных всеохватывающим действием вертикально на-

3 Подобного рода перцептуальная ситуация характерна для графологии. Почерк людей, населяющих Запад, группируется вокруг некоей средней зоны, играющей роль нормативной базы, от которой буквы уходят вверх и вниз. Переводя динамические признаки почерка в их психологические эквиваленты, графолог говорит либо о стремлении букв выйти за пределы очерченного пространства нормы, либо о тенденции соответствовать норме. Подчеркнутая вытянутость букв вверх соотносится с такими психологическими характеристиками, как духовность, мечтательность, «легковесность»; удлиненность букв вниз согласуется с материальными заботами, давлением инстинктов, «тяжеловесностью». Ср. [14], а также [7].

238

\

правленного вектора гравитации, с силами, испускаемыми разными визуальными объектами [5, гл. 2],

Подобная сложная ситуация преобладает и в музыке. Силе каждого тонального центра противодействует направленный вниз вектор гравитации. Отношение основного тона к музыкальным звукам выше и ниже его было бы воспринято на слух как симметричное, если бы основной тон был единственной базой референции. В этом случае звучание выше тоники являлось бы динамическим эквивалентом мелодии, спускающейся вниз от нее.

Однако дело обстоит далеко не так просто. Подъем вверх по шкале высоты несет в себе дополнительный смысл победоносного освобождения от веса, а спуск ощущается как сдача позиций, как пассивная уступка весу. На практике отношения между двумя центрами каждый раз либо усиливают их, либо нейтрализуют действие одного и другого. Движение вниз в сторону основного тона усиливается благодаря гравитации. Подъем к верхней основе октавы сталкивает направленное вверх усилие тоники с противоположно направленным вектором силы гравитации. Точнее, действие, например, ведущего тона, образованного каким-то полуинтервалом, направлено вверх или вниз к его базе разрешения, однако такая локальная динамика усиливается или подавляется импульсами притяжений, управляющими структурой в целом.

Как в визуальном, так и в музыкальном пространстве устремленность вниз можно считать исходной, поскольку она согласуется с условиями действия «гравитационных» сил, изначально проникающих в любое пространство. В то же время внутри анизотропной области всякого художественного средства подъем всякий раз предстает как отдельный контрапункт к преобладающей в данной ситуации общей тенденции.

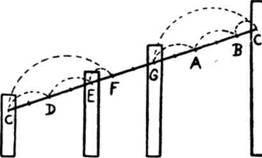

Если же учесть, что кроме действий этих двух основных точек отсчета есть еще особые роли, исполняемые отдельными звуками в составе музыкальной шкалы, к анализу которой я сейчас перехожу, то сразу становится понятной вся сложность нашей музыкальной системы, обнаруживаемая, когда множество звуков воспринимается как динамическая модель. В сущности, музыка Запада никогда не достигла бы столь высокого уровня сложности и утонченности, если бы не рождалась из замысловатой сети тональных отношений. Ниже я буду опираться на схему представления традиционной музыкальной шкалы, которая была мною изложена в работе [Л, с. 218]. Анализ покоится на допущении о том, что принятые сейчас на Западе основные тональности — мажор и минор — можно описать как возникшие в результате соединения греческих тетрахорд (рис. 40).

239

Рис. 40.

Тетрахорд античной музыки состоит из двух целых тонов, за которыми в нисходящем направлении идет полутон. Повернутые вверх и соединенные вместе два таких тетрахорда образуют мажорную шкалу. В ключе до мажор, например, нижний тетрахорд идет от ноты до к ноте фа, а верхний — от соль к до. Когда на шкалу смотрят таким образом, ступень от кварты к квинте функционирует как беззвучный, «мертвый» интервал между двумя подструктурами, или, говоря на «визуальном языке», как участок между двумя соседними объектами, играющими роль «фигур».

Полутон в конце каждого поднимающегося вверх тетрахорда динамически действует как сужение, или стягивание, значительно усиливающее эффект завершения, то есть прихода к концу4. Однако на пути вниз эффект, полученный в мажорном ладу, почти противоположный: структура открывается полутоном, за которым следуют два полных тона. В этом случае движение останавливается только базами в доминанте и тоникой.

Каждый из поднимающихся вверх тетрахордов достигает того, что воспринимается как устойчивая площадка на уровне кварты и октавы. Интервал кварты, включающий границы тетрахорда, получает таким образом нечто вроде широкого доступа к безопасной паузе. Очевидно, что такое стремление к завершению более выражено в верхнем тетрахорде, оканчивающемся тоникой, чем в нижнем. Последний своей завершенностью во многом обязан тому, что легко воспринимается как верхний тетрахорд в соот-

4 Аналогичный визуальный эффект завершения, или замыкания, достигается, например, на восьмиколонных фасадах некоторых греческих храмов, таких, как Парфенон, или на фронтальном портике храма Тосёдайдзи в Наре, где просветы между колоннами на двух сторонах уже, чем на остальных. Такая боковая конструкция вынуждает ряд колонн подойти к намеченному концу, ибо иначе длина его могла бы выглядеть как произвольная.

240

носительной тональности, например, в тональности фа мажор в случае до-мажорной шкалы.

Деление шкалы на два тетрахорда в парадоксальной манере перекрывается триадой, организующей шкалы совершенно по-другому. Она делит шкалу на три ступени неравной длины. В мажорной тональности первая ступень, большая терция, сжимается до малой, будто забирающей у нее всю силу, и затем растягивается для скачка вверх к тонике. Триада создает два новых участка устойчивого покоя на уровне терции и квинты. Это наиболее безопасный путь подъема по пространству шкалы: на триадических ступенях движение благополучно останавливается на каждой стадии музыкального действия — вспомним хотя бы о надежно поддерживаемых ступенях в начале нашего национального гимна.

Совмещение двух структур — тетрахордной и триадической — благоприятствует омонимии на многих, а возможно, и на всех уровнях музыкальной шкалы. Так, звук ми на шкале до мажор не только представляет собою зону устойчивого покоя как стадия триады, но и является основным звуком нижнего тетрахорда, звуком, полным напряжения. Звук соль, помимо того, что обозначает важную вторую фазу триады, служит также просто начальной точкой верхнего тетрахорда. Звук приобретает тот или иной характер и выполняет ту или иную роль в зависимости от контекста произведения, парадоксальное взаимодействие двух структур обогащает структурные источники музыки, порождаемые музыкальной шкалой (рис. 40).

Место звука на шкале и его функция определяют динамику, а поскольку динамика является врожденным свойством перцепта слушания, знание слушателя о том, где именно на шкале помещается звук, не тривиально и не является частью увеличивающегося знания. Подобно тому, как данный оттенок синего цвета воспринимается то как один, то как другой цвет в зависимости от того, появляется ли он рядом с оранжевым или с фиолетовым, музыкальный звук определенной высоты принимает разный Динамический характер в зависимости от своего места в звуковой структуре. Одинокому звуку трубы в безмолвном мире не на кого опереться, кроме как на самого себя, однако обычно основной тон играет роль базы музыкального действия, и характер каждого звука на шкале в значительной мере обусловлен его расположением относительно основного тона. Такое взаимодействие звуков усложнено тем, что сила основного звука на нижнем конце шкалы проявляется в той же степени, что и на верхнем. Из-за этой, напоминающей зайца из волшебной сказки, бегущего наперегонки с ежом и ежихой, нарастающей интенсивности звучания вряд ли удастся освободиться от тянущей вниз силы нижней базы в тот момент, когда притягательность конечного состояния покоя

16 Заказ № 1942 241

начинает постепенно охватывать звук. Тем самым каждый звук на шкале подпадает под чары двух противоположных полюсов шкалы, и именно соотношение двух сил притяжения является определяющим фактором динамики звука.

Различительные признаки мажорного лада лучше всего обнаруживаются при сопоставлении с аналогичными признаками минорного лада. Хорошо известно, что мажорная и минорная тональности, доминирующие в нашей музыкальной традиции, выделились и развились из большой группы средневековых церковных ладов. По всей видимости, в том, прежнем, контексте их эквиваленты не взаимодействовали так, как они это делают сейчас, находясь в изоляции. Поэтому, даже если минорный лад, как я считаю, проявляет себя исключительно как отклоняющийся от мажорного, нет никаких оснований ожидать, что соответствующий ему лад в средние века нес в себе те же печаль и меланхолическое уныние, которые слышатся в миноре. Аналогично, мощь и живость, которые мы приписываем сегодня мажорной тональности, вовсе не обязательно являются атрибутами прообраза данной тональности в другом контексте средневековья.

По очевидным динамическим причинам основное структурное различие между мажором и минором лежит в расположении полутонов. При движении вверх мажорная терция с силой выталкивается в направлении конца нижнего тетрахорда (рис. 41, левый ряд). В минорном ладу действие, подобно тяжелому грузу за спиной альпиниста, провисает назад на второй ступени, а потому требуются дополнительные усилия, чтобы достичь уровня кварты (рис. 41, правый ряд). Еще более резко выраженный ха-

242

рактер имеет такое поведение в верхнем тетрахорде, где подымающийся вверх звук отстает от быстрого продвижения мажора ужена первой ступени, так что здесь для достижения основного тона нужны еще большие усилия5.

Чтобы увидеть и понять удивительную аналогию между музыкальным поведением, воспринимаемым в мажорном и минорном ладах, и состояниями души, характеризуемыми в первом случае как энергичное, мощное и живое, а во втором — как унылое, печальное или меланхолическое, нужно лишь 'Иметь динамическое описание музыкального действия, то есть описание, выполненное в динамических терминах. Например, печаль с точки зрения динамики воспринимается как пассивное состояние ухода, уступка тянущей вниз силе тяжести или как недостаток энергии, могущей соединиться с силами, вызванными самой жизнью. Это перцептуальное совпадение до такой степени представляется естественным, самопроизвольным и непреодолимым, что нет необходимости принимать допущение, в соответствии с которым отношения между звуком и значением следует изучать как иностранный язык6.

Равным образом было бы недостаточно представлять такое отношение как обнаружение аналогий между двумя языками, каждый из которых известен слушающему. На самом деле имеет место нечто более непосредственное: человек слышит грусть в самом миноре. Музыка и звучит как грустная и сама по себе является грустной. Это привело к нескончаемым и, по-моему, абсолютно-неплодотворным психологическим и философским спорам на тему о том, как можно выразить то или иное состояние души на языке музыкальных звуков. Проблема исчезает, когда понимаешь, что музыкальное выражение основано не на сравнении двух несвязанных друг с другом миров, мира звуков и мира психических состояний, а на единой динамической структуре, свойственной данным областям человеческого опыта7.

5 Тут можно упомянуть о гармонической версии минорного лада, согла

сующейся с утверждением Шёнберга: «Мне кажется наиболее правильным на

чать с эолийского лада» [15, с. 114].

6 Я тут совсем не рассматриваю другой контроверзы, а именно: приобрета

ют музыкальные звуки свои структурные характеристики благодаря физиче

ским свойствам гармоник или же получают их согласно условно принимае

мым соглашениям. Однако, какова бы ни была причина, звуки на шкале об

ладают лишь теми перцептуальными свойствами, динамические признаки ко

торых описывают одновременно и форму и значение.

7 Самопроизвольно возникающая аналогия между объектами чувственного

восприятия и такими внутренними чувствами, как «эмоции», предполагает, что не

только первые, но и вторые признаются объектами восприятия. К сожалению, наши

Учебники по психологии этого не делают. На помощь приходит Декарт [6,

статьи 22—25], разумно различающий три типа объектов восприятия:

перцепты, соотносимые с объектами внешнего мира, перцепты, порождаемые

243

Природа всякого перцептуального события проявляется в его динамике и почти не зависит от конкретной среды, в рамках которой оно происходит. Эта интерпретация опирается на понятие изоморфизма, которое было введено в гештальтпсихологии для описания сходства структур в материально различных средах8. Так, танец и сопровождающая его музыка могут быть восприняты как имеющие сходные структуры, несмотря на то, что танец состоит из находящихся в движении визуальных форм, а музыка— это последовательность звуков. Танцоры, в свою очередь, осуществляют контроль за движением во время выступления благодаря возникающим в их телах моделям кинестетических ощущений, которые изоморфно соответствуют рисункам движений, наблюдаемым в зрительном зале. Согласно теории гештальтов, такого рода структурный изоморфизм настолько естественно и неизбежно возникает при восприятии, что осознается зрителем непосредственно и самопроизвольно. Так, игра мускулов на лице опечаленного человека настолько точно и непосредственно передает его психическое состояние, что всякий наблюдатель, знающий мимику лица и что собой представляет печаль, отождествит его вид именно с видом человека, охваченного печалью9.

Когда в подобных ситуациях мы говорим о выразительности, или экспрессии, то речь идет о том, что психическое состояние человека или животного отражается в поведении его тела. Экспрессия, однако, не ограничивается только такими связями между душой и телом; она приложима ко всем перцептуальным ситуациям, раскрывающим свой динамический характер. Так, в искусстве выразительность передается музыкой или «абстрактными» репрезентативными формами, цветами, или движениями в живописи, скульптуре, кино и т. п. В более общем смысле выразительность— это способность перцептуального изображения через динамику представить структуру некоторого типа поведения, проявляющегося в какой-либо области человеческой деятельности. Экспрессивное «значение» такого изображения можно обнаружить, если придерживаться одного простого принципа. Как мы

нашими телами, и наконец, перцепты, имеющие отношение к нашим душам. В действительности же все эти разновидности перцептов, говорит Декарт, являются страстями, то есть душевными недугами. Ср. также Арнхейм [2].

8 По поводу теории изоморфизма см. работы [81, [9], а также [3, гл. 10].

Применение ее к музыке обсуждается в [13] и [10, гл. 8]. См. также [16,

кн. 3].

9 Сказанное отнюдь не означает, что мы отрицаем необходимость знания

особых культурных и физических факторов, существенных для правильного

восприятия поведения иностранца или какого-нибудь животного. Однако не

посредственное воздействие и важность осмысления чувственного опыта иг

рают столь большую роль, что мы не можем себе позволить здесь отвлечься

и рассматривать вопросы, являющиеся побочными и второстепенными откло

нениями от основных.

-244

уже видели из нашего краткого анализа мажорного и минорного ладов, достаточно лишь описать динамику данного образа, как его экспрессивное значение становится очевидным и на удивление просто распознаваемым и воспринимаемым 10.

Проиллюстрировать сказанное можно на примере одной мелодии. Мелодия «Грез» Шумана раскрывает природу фантазии, передает свободный, ничем не обремененный подъем к высоким вершинам с минимальными усилиями и риском (рис. 42). Каким

Рис. 42. же образом передается в ней характер такого поведения? Пьеса написана в тональности фа мажор, и смелость, с которой совершается легкий и плавный скачок, открывающий действие, не простирается дальше наиболее безопасного уровня — участка тоники. После довольно продолжительного отдыха звук стихает до полутона, как будто устойчивая база тоники — и та не сумела до конца остановить его затихание. Однако этот шаг назад дает одновременно толчок к последующему и гораздо более широкому взлету, который быстро и легко ведет по прочным ступеням триады к безопасной верхней тонике. На протяжении всей первой фразы мелодии ощущается веселая и шутливая несоразмерность между большим размахом предпринятого путешествия и малыми затратами и риском, которые оно требует. Вскоре по достижении пика мелодия вновь затихает, уходя вниз плавно скользящими шагами и символизируя еще одну попытку достичь нужной высоты. Это пассивное скольжение заканчивается за интервал до базы, как бы заявляя о возможном возобновлении предприятия.

Вряд ли нужно говорить, что подобная экспрессивность поведения не может быть выражена одной лишь последовательностью различных высот музыкальных звуков. Она основывается также на шкале длительностей, варьирующих от октавы до полутонов, и кроме того, опирается на распределение звуков по акцентным местоположениям в ритмическом рисунке размера 4/4. Не упомянул я тут ни об аккордах, ни о вспомогательных голосах, поддер-

10 Формальный анализ того, что можно было бы назвать архитектоникой музыкального сочинения, конечно, является общепринятым. Но только в том случае, когда такой анализ выходит за рамки пространственных связей и иерархий и определяет динамику музыкального события, становится непосредственно очевидной и конкретной структурная аналогия между означаемым и означающим.

245

живающих и обогащающих смысловое содержание основной темы произведения Шумана. Полный анализ всех этих факторов выходит за рамки решаемых мною здесь задач и не влияет на главный тезис, который я защищаю и который пытаюсь здесь продемонстрировать.

Теперь с вашего позволения я перейду к анализу более сложного примера — к первым семи тактам соло без аккомпанемента для альта Шестого струнного квартета Бела Бартока. (Чтобы читателю было легче ориентироваться, на рис. 43 дана транскрипция анализируемого фрагмента в скрипичном ключе.)

Рис. 43

Указание темпа «Mesto» подготавливает читателя партитуры к тому, что ожидает слушателя: грустная, медленная мелодия, фактически передающая поведение кого-то или чего-то, вынужденная по внешним или по внутренним причинам ограничиться в основном самыми мелкими интервалами, допускаемыми нашей музыкальной системой. Полуинтервалы, сдерживающие мелодию, придают минору свойственный ему характер, а само сдерживание тут применяется шире, чем это предсказывается диатонической шкалой. Секвенция превращается в спотыкающийся хроматический ряд.

Соль-диезный интервал в начале мелодии Бартока, если искать тональную базу, проявляет себя как довольно-таки стабильная доминанта до-диез минора, основной тон которой эксплицитно появится в четвертом такте. Однако в первых тактах звуковой ряд осторожными полуступенями зондирует область рядом с начальным участком, и лишь затем, как в «Грезах» Шумана, хотя и менее размашисто, звук поднимается до первого пика си, от которого последовательность из более радушных и теплых целых тонов падает вниз, как будто спазм начальных звуков моментально прекратился, а уступка действующей силе тяжести требовала меньшей осмотрительности. Мелодия задерживается на основном тоне до-диеза для утверждения и восстановления энергии.

246

Затем она поднимается до нового уступа на уровне четвертого такта, образованного с помощью перемежающихся и спотыкающихся полутоновых шагов, интервалов, с которыми мы встречались при анализе исходного уровня. С этого момента колеблющаяся секвенция, хранящая воспоминание о похождениях акцента, начинает петлять в направлении к новой вершине до-диеза, звучащего на октаву ниже.

Как и в предыдущем примере, тип поведения, выраженного в мелодии Бартока, неизбежно обнаруживается, как только звуковая последовательность описывается динамически. Между тем восприятие ее характера, по-видимому, до известной степени зависит от того, относит слушатель или нет целиком или частично данный фрагмент к тональности до-диез минор. Если «да», то отклонения от этой тональности создают значительное напряжение, хотя безопасность тоновой основы сохраняется и поддерживается. В противном случае, если «нет», слушатель отвлекается от этой основы и попадает под влияние других систем отсчета, находящихся то в одном, то в другом месте начальных тактов мелодии. Этот последний способ восприятия музыкальной структуры вызывает гораздо менее устойчивую ситуацию. Время от времени слушателю, дрейфующему без якоря, приходится переносить свою базу на новое место. Наш пример, видимо, подтверждает справедливость утверждения Шенберга, что между тональностью и атональностью нет принципиальной разницы. Ранее в этом очерке я уже описывал атональность как предельный случай тональности. С тем же успехом и столь же правомерно было бы охарактеризовать тональность, так сказать, наоборот, как предельный случай, при котором безопасность устойчивой системы отсчета поддерживается на некотором промежутке. Отсутствие такой стабильности является, несомненно, важнейшим признаком экспрессии, передаваемой атональной музыкой.

Музыкантам известно, что музыкальное произведение — это не просто линейное событие, когда различные звуки, из которых каждый все время меняется в зависимости от типа аккорда, движутся по одной тропе от старта до финиша. Даже наши несколько схематичные примеры показывают, что фраза раскрывает свою структуру не тогда, когда она известна вся целиком, а когда, например, она поднимается к вершине, а потом опускается. Место и функция каждого элемента, например, данного звука на шкале, могут быть определены лишь через представление в целом. То же справедливо и для любого другого секвенциального произведения искусства, будь то литературное или зрительное — я уже как-то писал, что единственная среда, в которой структура воспринимается обзорно, синоптически, является визуальной [3, с. 374]. Это ведет к загадочному следствию, в соответствии с которым всякое

247

представление музыкальной структуры непременно должно быть воспринимаемо зрительно 11. В этой связи стоит упомянуть о противоположной ситуации, а именно, об архитектуре, где визуальная форма с самого начала дана в своей вневременной одновременности. Архитектурные структуры, однако, обычно заполнены секвенциальными формами. Как и в архитектуре, соотношение между ахроничной «архитектурой» музыкального сочинения и характером музыкального события зависит от стиля произведения. Пьеса Дебюсси для фортепиано ближе к простой последовательности, развертывающейся во времени, чем движение в сонате Корелли. Нет необходимости говорить, что различие между устойчивостью вневременной структуры и драматическим событием «повествования», разворачивающегося во времени, оказывает серьезное воздействие на выразительность произведения.

Мне остается в заключение сделать несколько замечаний по поводу смысла, который передается через экспрессию. Теоретики, признающие наличие у музыки содержания, говорят в таких случаях об «эмоциях». Между тем эмоции, как они обычно понимаются, являются слишком ограниченной категорией психических состояний, чтобы с их помощью можно было объяснить музыкальную экспрессию. Так, «Инвенции» Баха не вызывают в нас ни печали, ни радости, однако они чрезвычайно экспрессивны. Существует очень много психических состояний и среди них очень много отчетливо выразимых, которые не могут быть объединены понятием «эмоции», однако мне представляется куда более важным тот факт, что значение музыкального произведения нельзя свести к психическим состояниям. Динамические структуры, такие, как структуры, воплощенные в музыкальных акустических перцептах, гораздо шире: они соотносятся с моделями поведения, которые можно встретить в любой, психической или физической, сферах действительности 12. Тот или иной способ воспроизведения задания на движение от начала к концу может быть выражен через состояние психики, танец или речной поток. Хотя мы, люди,

11 В. Цукеркендл формулирует это так [19, с. 22]: «Может ли гештальт

возникнуть где-нибудь, кроме пространства, в котором он разворачивается

вместе со всеми своими частями сразу и одновременно и не исчезает с поля

зрения немедленно, а выставляет себя для обозрения».

12 Сюзенна Лангер [10] задала интересный вопрос, могут ли символические

компоненты музыки быть сведены до фиксированных концептов и, следователь

но, можно ли говорить, что они способны порождать элементы языка. В дей

ствительности такой же вопрос возникает и в литературе, поскольку литера

турные высказывания воспринимаются не как слова, а скорее как образы,

порождаемые словами. Все произведения искусства недискурсивны, что вовсе

не исключает возможности свести их символическую динамику к концептам.

Началом действия в музыке служит, очевидно, указание темпа.

248

признаем, что нас особенно интересует деятельность сознания или души, музыка по большей части не сводима к одной лишь такой деятельности. Она сама является динамической формой. Мы, таким образом, можем открыть для себя новый смысл в высказывании Шопенгауэра, что музыка является олицетворением Воли — живой динамической силы, свойственной каждому действию тела, души и Вселенной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Arnheim, Rudolf. Visual Thinking. Berkeley and Los Angeles: University

of California Press, 1969.

2. . «Emotion and Feeling in Psychology and Art». In Toward

a Psychology of Art. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1972.

3. Art and Visual Perception. New version. Berkeley and Los

Angeles: University of California Press, 1974.

4. The Dynamics of Architectural Form. Berkeley and Los

Angeles: University of California Press, 1977.

5. . The Power of the Center. Berkeley and Los Angeles: Uni

versity of California Press, 1982.

6. Descartes, Rene. «Les Passions de l'ame». In Oeuvres et Lettres. Paris: Gallimard, 1952.

7. Klages, Ludwig. Handschrift und Charakter. Leipzig: Barth, 1923.

8. Koffka, Kurt. Principles of Gestalt Psychology. New York: Harcourt Brace, 1935.

9. Kohler, Wolfgang. Selected Papers. New York: Liveright, 1971.

10. Langer, Susanne K. Philosophy in a New Key. Cambridge, Mass.: Har

vard University Press, 1960.

11. Meyer, Leonard B. Emotion and Meaning in Music. Chicago: University

of Chicago Press, 1956.

12. Nichotte, Albert. La Perception de la causalite. Louvain: Institut Superieur de la Philosophie, 1946. Eng.: The Perception of Causality. London: Methuen, 1963.

13. Pratt, Carroll C. The Meaning of Music. New York: McGraw-Hill, 1931.

14. Roman, Klara G. Handwriting: A Key to Personality. New York: Pantheon, 1952.

15. Schonberg, Arnold. Harmonielehre. Leipzig: Universal-Edition, 1911.

16. Schopenhauer, Arthur. Die Welt als Wille und Vorstellung, 1819.

17. Wertheimer, Max. «Experimentelle Studien uber das Sehen von Bewegung». Zeitschr. F. Psychologie, vol. 61 (1912), pp. 161—265.

18. Zuckerkandl, Victor. Die Wirklichkeit der Musik. Zurich: Rhein, 1963. Eng.: Music and the External World. Princeton. N. J.: Princeton university Press, 1969.

19. Vom musikalischen Denken. Zurich: Rhein, 1964. Eng.: Man

the Musician. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1973.

Ваш комментарий о книге

Обратно в раздел психология

|

|