Библиотека

Теология

Конфессии

Иностранные языки

Другие проекты

|

Ваш комментарий о книге

Глава 5. Партнерство государства и международного бизнеса

5.1. Понятие хозяйственного партнерства государства и международного бизнеса

5.2. Формы партнерства государства и международного бизнеса

5.3. Мировой опыт партнерства государства и международного бизнеса

Основные термины и определения

Вопросы для самоконтроля

Литература

Одной из главных тенденций современного развития мировой экономики является активизация отношений государства и международного бизнеса в направлении проникновения капитала в сферу государственной собственности. Формы такой экспансии могут быть самыми различными: от контрактов на управление существующими предприятиями до выполнения частными компаниями полного цикла строительства и эксплуатации новых объектов.

5.1. Понятие хозяйственного партнерства государства и международного бизнеса

Последние годы во многих странах мира с рыночной, а по мере отказа от командно-административных методов управления и с переходной экономикой складывается новая институциональная структура хозяйства, осуществляются значительные изменения в системе экономических отношений государства и частного сектора в рамках либерально-консервативных доктрин. Суть происходящих изменений сводится к двум основным направлениям: изменениям пропорций распределения национального дохода в пользу предпринимательской прибыли и снижению барьеров и препятствий на пути международного бизнеса, от которого в значительной части зависят экономический рост и успех экономических преобразований.

Такие трансформации охватывают все сферы деятельности и уровни хозяйствующих субъектов государства, затрагивают всевозможные стороны их отношений с частным сектором (функциональные, организационные, финансовые и др.), проявляются не только в национальном, но также и в международном и глобальном масштабах. Они совершаются на фоне других фундаментальных процессов формирования новой экономики современного общества, глобализации производства, интернационализации капитала. Главное в отношениях партнерства государства и международного бизнеса — это существенное расширение пространства для свободного движения капитала, его проникновение в те сферы, которые ранее были для него недоступны.

В современном понимании хозяйственное партнерство государства и международного бизнеса представляет собой институциональный и организационный альянс между государством и частными зарубежными компаниями, банками, международными финансовыми организациями и другими институтами в целях реализации общественно значимых проектов. Каждый такой альянс является временным, поскольку создается, как правило, на определенный срок в целях выполнения конкретного проекта и прекращает свое существование после его реализации.

Система партнерских отношений между государством и международным бизнесом является одним из основополагающих элементов теории смешанной экономики, партнерства государства и частного сектора вообще (ПГЧС, Public-Privatc-Partnership — РРР), поскольку сложные формы организации и хозяйствования в современных условиях невозможны без участия государства в той или иной степени. Но в то же время институциональная среда, в какой партнерства существуют сейчас, представляет собой относительно новую ступень в развитии партнерских отношений, проявившуюся в период либерализации и призванную сыграть важную роль в совершенствовании рыночных структур и экономики в целом.

Хозяйственное партнерство государства и международного бизнеса позволяет привлечь в государственный сектор дополнительный иностранный капитал, ослабить остроту бюджетных проблем, переложить на зарубежный предпринимательский сектор основную часть рисков и одновременно сохранить объекты в государственной собственности. В такой системе происходит объединение ресурсов и потенциалов двух хозяйствующих субъектов — государства в форме его собственности и международного бизнеса в виде частнопредпринимательских принципов хозяйствования, инвестиций, менеджмента, инноваций. По существу, переход к партнерским отношениям в сфере государственной собственности означает частичную приватизацию некоторых определенных законодательством и договором (контрактом) функций государства.

Наиболее активно в настоящее время партнерство государства и международного бизнеса осуществляется в реальном секторе экономики — в отраслях производственной инфраструктуры (в энергетике, железнодорожном транспорте, автодорожном хозяйстве, портах, аэропортах, магистральной транспортировке газа, коммунальном хозяйстве и т.п.). Эти отрасли составляют основу систем жизнеобеспечения экономики и общества.

Национальные правительства уже не считают сферой своей полной ответственности многие виды хозяйственной деятельности, традиционно находившиеся в ведении государства, например отрасли производственной и социальной инфраструктуры. Они передают в частную собственность или, что наблюдается чаще, во временное долго- и среднесрочное владение и пользование отечественному и иностранному капиталу объекты газового и энергетического хозяйства, водоснабжения и канализации, транспортных и коммуникационных систем, оставляя за собой право регулировать и контролировать их деятельность.

Однако этот процесс усиления партнерских отношений государства и международного бизнеса сложен и порождает множество проблем. Так, эйфория первых лет реформирования в России (конец 80-х — 90-е годы) и надежды на создание в обозримом будущем мобильного и менее обремененного текущими хозяйственными проблемами государства, оперативно реагирующего на возникающие потребности общества, постепенно сменились трезвыми оценками трудностей. Смягчение одних проблем (например, бюджетных) поставило перед властью и обществом новые, не менее сложные задачи, которые не представлялись такими серьезными, какими они оказались в действительности.

Все более актуальной становится проблема коррупции, причем не только на национальном, но и межгосударственном уровне, о чем свидетельствуют многочисленные конвенции по борьбе с коррупцией, принимаемые ООН, ОЭСР, Советом Европы, Европейским Союзом, ОБСЕ, другими международными организациями. Важнейшей проблемой в международных отношениях стала борьба с терроризмом.

Пока реформы в производственной инфраструктуре во всем мире находятся лишь на начальных стадиях. Они идут методом проб и ошибок. Наблюдаются не только позитивные результаты, но и просчеты, заблуждения, возврат к прежним позициям. Но важно, что по мере накопления опыта происходит постоянный процесс корректировки концепций и методов партнерства государства и международного бизнеса, модификация подходов и инструментария.

Развитие процесса партнерских отношений государства и международного бизнеса определяется несколькими основными факторами.

Первый фактор -— приватизация государственных активов в той или иной форме является одним из важнейших элементов концепции либерализации экономики, курс на которую был взят в конце 80 — начале 90-х годов.

Второй фактор — национальные правительства не имеют финансовых ресурсов в объемах, достаточных для модернизации, обслуживания и расширения находящейся у государства собственности.

Третий фактор — частный национальный и международный бизнес в значительно большей степени, чем государство, обладает мобильностью, способностью к нововведениям, инновациям, использованию технических и технологических изменений. Правительство же, в свою очередь, может облегчать условия реализации проекта посредством предоставления земли под возводимые объекты, лицензий и также за счет финансово-экономических рычагов: субсидий, гарантий, других видов поддержки.

Характерными особенностями партнерства государства и международного бизнеса является то, что они:

ограничены во времени. Как правило, партнерство создастся под конкретный объект, который необходимо построить в течение определенного периода времени, а затем осуществлять его эксплуатацию;

ограничены в пространстве,, поскольку они конституируются только для конкретных объектов. Это может быть порт, аэропорт, автомобильная дорога или ее участок;

создают конкурентную основу рыночной экономики — за каждый контракт или концессию происходит достаточно серьезная конкурентная борьба, причем как в развитых, так и в развивающихся странах.

Особенность современных партнерств государства и международного бизнеса заключается также в существенном расширении географических границ. Раньше они использовались только в развитых странах, причем в ограниченных размерах. За годы либеральных реформ партнерства государства и международного бизнеса стали важным элементом хозяйствования более чем в 100 странах мира.

Наиболее ярко новые формы взаимодействия государства и международного бизнеса проявились в административно-финансовых реформах в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, на постсоветском и постсоциалистическом пространстве. В соответствии с неолиберальными концепциями развития в этих странах существенно сократился государственный сектор, а функции государственного управления важнейшими объектами жизнеобеспечения стали постепенно передаваться частному бизнесу, в том числе и международному.

Партнерства могут иметь три разных уровня.

Первый уровень -— партнерство в сфере муниципальной собственности. Второй уровень — партнерство на государственном уровне, когда одним из субъектов выступает орган федеральной или региональной государственной власти.

Третий уровень — межгосударственное партнерство. Типичными примерами являются, например, строительство Евротуннеля или программа создания трансевропейских сетей, которая активно реализуется Европейским Союзом и странами Восточной Европы с 1999 г.

В мировой практике сложились две институциональные схемы формирования партнерства.

Первая схема — формирование партнерства с нуля, наблюдается в странах Восточной Европы, развивающихся странах, в бывших советских республиках.

Вторая схема представляет собой эволюционное врастание новых видов хозяйственного партнерства в сложившуюся структуру рыночной экономики. Эта схема характерна для развитых стран, в которых веками создавалась рыночная институциональная среда при государственной собственности на производственную и социальную инфраструктуру.

На практике партнерство проявляется в нескольких формах: государственные контракты, аренда государственного имущества, соглашения о разделе продукции, совместные государственно-частные предприятия, концессии.

5.2. Формы партнерства государства и международного бизнеса

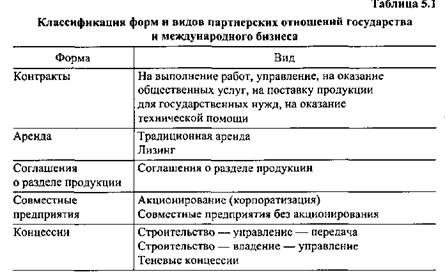

В экономической литературе существует достаточно много классификаций форм и видов партнерства государства и бизнеса в хозяйственной сфере (табл. 5.1). В качестве критериев отнесения к той или иной структурной группе обычно выступают: отношения собственности (владение, пользование, распоряжение), степень и формы участия государства в проектах и зависимости бизнеса от государства, в первую очередь в вопросах финансирования и разделения рисков, и др.

Контракты на оказание от имени правительства услуг в сфере социальной или производственной инфраструктуры предполагают получение зарубежной частной компанией как партнером государства компенсации в виде доли дохода, прибыли или платежей. При этом компания, заключающая контракт, не несет рисков финансирования, поскольку стоимость контракта выплачивается государством. Но в то же время риск низких доходов может возникать.

Характерной особенностью государственных контрактов является их административная форма, а также то, что права собственности на предмет контрактных отношений не передаются государством зарубежному предпринимателю. Вся деятельность в рамках контракта (строительство, закупка материалов и т.д.) осуществляется на средства государства и регламентируется условиями контрактного договора, сметами расходов и другими документами. Подрядчик государства не имеет права произвольного распоряжения полученными из бюджета средствами. Соответственно с этим все риски несет государство.

В настоящее время контрактная форма партнерских отношений государства и бизнеса имеет очень широкое распространение в мире. Так, в США федеральное правительство размещает ежегодно от 13 до 15 млн контрактов на все виды товаров и услуг военного и гражданского назначения.

Аренда государственной собственности предполагает передачу на определенных условиях зарубежной компании государственного или муниципального имущества (земли, оборудования, помещения и т.п.) во временное пользование за определенную плату на основе арендного договора.

Лизинг — форма, близкая к аренде, российское законодательство трактует как вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. В Федеральном законе от 29 января 2002 г. № 10-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» дается более корректное определение лизинга как системы отношений: «лизинг — совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга». Лизингополучатель имеет право выкупа имущества, передаваемого ему в рамках договора лизинга.

Соглашения о разделе продукции (СРП) являются самостоятельной формой партнерских отношений государства и частного сектора, близкой, но не относящейся к традиционной концессии. Согласно российскому законодательству СРП является таким договором, в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет инвестору — субъекту предпринимательской деятельности — на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиск, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. Произведенная продукция подлежит разделу между государством и инвестором в соответствии с соглашением, которое должно предусматривать условия и порядок такого раздела.

Имеются типы СРП, согласно которым партнер государства несет все риски. Например, по сервисному контракту с риском государство поручает частной компании на се собственный риск исследовать и (или) разведать месторождение. В случае открытия месторождения компания компенсирует понесенные издержки и получает прибыль. При отрицательном результате изыскательских работ государство не возмещает ей понесенные издержки.

Другой тип сервисного контракта (без риска) — это, по существу, подрядный договор, который государство заключает с частной компанией. В договоре определяются типы работ, которые ведет компания, сроки их выполнения, порядок возмещения затрат и поощрения и т.д. Этот тип контракта близок к обычному государственному контракту, за одним исключением. Если при обычном государственном контракте оплата произведенных частной компанией работ осуществляется из бюджета, то согласно сервисному контракту компенсация издержек производства и начисление прибыли происходят за счет продажи полученной продукции. Таким образом, ни обычные административные контракты, ни сервисные контракты, ни соглашения о СРП не могут быть отнесены к концессиям. Они представляют собой самостоятельные типы отношений партнерства.

Участие зарубежных компаний в капитале общественного (государственного и муниципального) предприятия может выступать в виде акционирования (корпоратизации) или создания совместных предприятий при долевом участии сторон. Предпринимательская деятельность в акционерных обществах осуществляется на средства акционеров, в качестве которых могут выступать и субъекты государства. Степень свободы частного сектора в принятии административно-хозяйственных решений определяется долей в акционерном капитале. Чем ниже доля иностранных частных инвесторов в сравнении с государством, тем меньший спектр самостоятельных решений они могут принимать без вмешательства государства или учета его мнения. Риски распределяются пропорционально доле в капитале.

Наиболее развитую и институционально сложную форму партнерства государства и международного бизнеса представляет собой концессия.

Концессия —это система отношений между, с одной стороны, государством или муниципальным образованием (концедентом) и, с другой стороны, юридическим или физическим лицом (концессионером), возникающая в результате предоставления концедентом концессионеру прав по владению, пользованию, а при определенных условиях и распоряжению государственной собственностью по договору, за плату и на возвратной основе, а также прав на осуществление видов деятельности, которые являются исключительным правом государства или муниципального образования.

Концессии имеют ряд преимуществ в сравнении с другими формами хозяйственного партнерства государства и международного бизнеса. В концессиях частный сектор обладает большей степенью самостоятельности и свободы в принятии инвестиционных, административно-хозяйственных и иных решений. Границы свободы концессионера закрепляются в концессионном договоре. Подписывая этот договор, концессионер соглашается на условия, выдвигаемые государством. Степень самостоятельности концессионера, как правило, не изменяется в худшую для него сторону в течение всего срока концессии. Кроме того, за закрепленные в договоре рамки разделения сфер, прав и обязанностей не могут выйти без существенных последствий для себя ни концедент, ни концессионер.

В сравнении с акционированием концессии являются более предпочтительной формой, направленной на увеличение основного капитала в Стране. С точки зрения инвестиционного процесса, концессии, выдаваемые частным компаниям, как правило, предполагают чистый прирост производительного капитала за счет расширения фондов, нового строительства или модернизации производства. В случае притока инвестиций путем приобретения акций происходит лишь перераспределение акционерного капитала, не вызывающее увеличения основных фондов и численности занятых.

У концессии есть еще одно преимущество перед акционерной формой владения государственной собственностью. В концессиях государство не вмешивается в текущую инвестиционную, производственную и административно-хозяйственную деятельность, а в партнерстве в форме участия в капитале государство присутствует постоянно. Кроме того, при национализации концессионного предприятия государство, согласно общепринятому в мировой практике законодательству, возмещает концессионеру стоимость вложенного (инвестированного) им в производство капитала за вычетом амортизации и полученной прибыли. Оно выплачивает ему также компенсацию за упущенную выгоду, возникшую в результате разрыва контракта. Все эти положения оговариваются в концессионном договоре.

В случае же национализации акционерного общества государство приобретает его акции по текущему курсу независимо от объема вложенного зарубежным предпринимателем капитала. И здесь интересы государства и акционеров противоположны: государство стремится к снижению курса акций, а акционеры и менеджмент иностранной компании — к повышению. Для достижения своих целей каждая из сторон расходует непроизводительно большие средства: государство — на дискредитацию подлежащего национализации акционерного общества, предприятие — на поддержание своей репутации. Чем крупнее предприятие, могущественнее зарубежная компания, тем активнее ведется эта борьба, поглощающая значительные финансовые, интеллектуальные и иные ресурсы.

В процессе развития партнерских отношений концессии, предоставленные зарубежным компаниям, позволяют государству:

— при неизменном сохранении объекта в общественной (государственной и муниципальной) собственности передавать его во владение и пользование частному сектору па возвратной основе при строгом контроле за деятельностью концессионера;

— переложить функции строительства, эксплуатации, содержания

объектов общественной собственности, в первую очередь в сфере произ

водственной и социальной инфраструктуры, на частный сектор;

—- обеспечить техническое и технологическое развитие государственных и муниципальных производств, объектов и услуг;

— создать условия и предпосылки для эффективного функциониро

вания производственных объектов, находящихся в общественной собствен

ности, оптимального управления ими, рациональной эксплуатации при

родных ресурсов; защиты окружающей среды:

— прерывать действие концессионного договора в случае нарушения со стороны концессионера его условий и положений и возвращать объект в государственное управление или передавать его в концессию другому хозяйствующему субъекту;

более полно реализовывать принципы социальной справедливости при оптимизации государственного вмешательства в экономику;

обеспечивать реальное партнерство государства и международного капитала на приоритетных направлениях реформирования;

формировать конкурентные рынки в сфере отдельных сегментов государственной и муниципальной собственности;

— получать концессионные платежи в бюджеты всех уровней.

Заинтересованность международного бизнеса в концессиях прояв

ляется в следующем:

зарубежная компания получаст в долговременное управление государственные активы, ей не принадлежащие, часто на льготных условиях платы за концессию;

вкладывая инвестиции, иностранный концессионер имеет достаточные гарантии их возврата, поскольку государство как партнер несет определенные риски по обеспечению минимального уровня рентабельности. В отдельных случаях (проекты в коммунальной сфере водо-, газо-, теплоснабжения) государство идет на то, чтобы доплачивать из бюджета концессионеру при условии повышения им качества обслуживания;

концессионер, обладая хозяйственной свободой, может за счет повышения производительности труда, нововведений увеличивать общую прибыльность своего бизнеса во время срока концессии.

Вместе с тем концессиям как форме хозяйствования присущи и недостатки, которые не характерны для других форм партнерства. В основном они связаны с тем, что концессии имеют продолжительные сроки, а следовательно, закрепленные в договоре положения могут быть изменены только по соглашению сторон или решению суда. Фиксирование системы отношений государства и бизнеса на длительную перспективу, детерминированность-многих заложенных в концессионный договор положений приводят к отсутствию гибкости и динамичности, характерной для современной экономики.

Другой недостаток концессий заключается в том, что объекты производственной инфраструктуры имеют продолжительные сроки окупаемости и возврата инвестиций. Сложность проведения финансово-экономических расчетов на длительные сроки по такого рода объектам вызывает неточности и даже ошибки, что приводит к дополнительным рискам невыполнения условий концессий.

В целом можно сделать вывод, что каждая из форм партнерства имеет свои преимущества и недостатки, определяющие области их наиболее целесообразного использования в системе экономических отношений государства и международного бизнеса.

5.3 Мировой опыт партнерства государства и международного бизнеса

За годы либеральных реформ в мировой экономике накоплен значительный опыт партнерской государственно-частной деятельности в различных сферах, в том числе в электроэнергетике, на транспорте, коммунальном хозяйстве, в других отраслях. В 90-х годах и в начале XXI в. во многих странах и регионах мира в этих отраслях были реализованы крупные программы, основанные на партнерстве с международным бизнесом, стоимость которых исчислялась миллиардами долларов.

На практике предпочтение отдается различным формам партнерства: в одних отраслях и странах в системе партнерских отношений преобладают концессии, в других — им отводится второстепенное место. Поэтому даже страны одинакового уровня экономического развития и единых концепций либерализации заметно отличаются по масштабам партнерской деятельности с зарубежными компаниями, динамике этого процесса, видам используемых контрактных и концессионных соглашений, тенденциями и приоритетами проводимой политики партнерства.

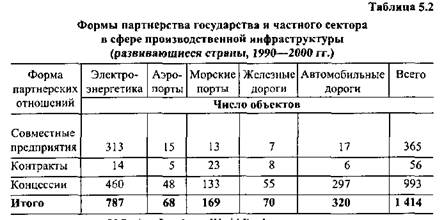

К настоящему времени во многих странах концессии, контракты на строительство и другие формы управления государственной и муниципальной собственности стали полноценной заменой и альтернативой приватизации. При этом в сфере производственной инфраструктуры концессии явно доминируют среди всех инструментов косвенной приватизации (табл. 5.2).

В результате практической реализации концессионной и других форм партнерства государства возникают элементы рыночной системы отношений в ранее монопольных средах, появляются рачительные хозяева и эффективные управляющие государственным имуществом, которое не выводится из сферы владения государства, а продолжает оставаться в его собственности.

Наиболее активно система отношений партнерства государства и международного бизнеса развивается в Европе. За последнее десятилетие в этом регионе существенно укрепилось межгосударственное партнерство при реализации долгосрочных и капиталоемких проектов.

С конца 90-х годов создание производственной инфраструктуры в странах Европейского Союза осуществляется в соответствии с двумя основными взаимосвязанными принципами развития этого сегмента экономики в рамках Европейской перспективы пространственного развития (European Spatial Development Perspective, ESDP). Первый предусматривает создание транеевропейских сетей производственной инфраструктуры (транспорт, связь, энергетика) членов ЕС между собой, а также со странами Центральной и Восточной Европы (в том числе странами-кандидатами и не членами ЕС), а второй касается развития специализированных региональных связей.

Трансевропейские сети — одно из важных программных направлений политики ЕС и стратегии развития. Им придается особое значение в объединенной Европе, так как они рассматриваются в качестве программы, содержащей важнейший пространственный компонент для ЕС и оказывающей прямое влияние на пространственную организацию всего континента, на развитие в европейских регионах, на международные отношения.

Идея сетей была выдвинута в начале 90-х годов в некоторых документах ЕС. Маастрихтский договор 1993 г. сформулировал цель и задачи создания и развития трансевропейских сетей транспорта, телекоммуникаций и энергетических инфраструктур (Trans-European networks of transport, telecommunications and energy infrastructures, TENs). В 1996 г. Совет и Европейский парламент одобрили руководящие принципы для их развития. Трансевропейские сети были институированы как одно из направлений Европейского Союза в контексте политики Европейской перспективы пространственного развития, окончательный вариант которой принят членами ЕС в Потсдаме 10—11 мая 1999 г. Общая потребность в инвестициях для реализации TENs оценивается в 400 млрд евро.

По существу, программа развития трансевропейских сетей — это долгосрочная стратегическая программа. Реализацию ее предполагается осуществить на частноконцсссиопной основе с использованием схем ПГЧС, дифференциации рисков и различных схем страхования. Ключевая роль в гарантировании выполнения этих проектов принадлежит Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ, European Investment Bank) и Европейскому инвестиционному фонду (ЕИФ, European Investment Fund). Это два крупнейших в структуре ЕС финансовых института.

ЕИБ был создан в целях предоставления займов и гарантий по займам для финансирования проектов в государственной и частной сферах государств — членов ЕС. Задачей ЕИБ является содействие интеграции, сбалансированному развитию и экономическому и социальному единению государств — членов Европейского Союза. ЕИФ функционирует как структура ЕИБ и предоставляет займы и гарантии по займам в основном для финансирования европейских проектов.

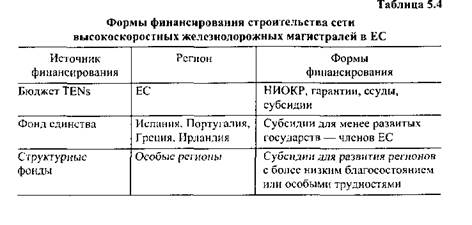

Финансовая политика, проводимая ЕС, сводится в настоящее время к тому, чтобы обеспечивать структурные схемы содействия реализации проектов не из своего бюджета, а выдавая займы через разнообразные финансово-кредитные учреждения. Ключевые роли в этом вопросе играют ЕИБ и ЕИФ. Суть проводимой политики заключается в том, что один и тот же объем финансовых ресурсов в форме займов и гарантий по займам достигает больших результатов, нежели прямое финансирование, поскольку займы имеют больший «побудительный эффект». С помощью таких инициирующих финансовых инструментов может быть продвинуто большее число инвестиционных проектов. За период 1993—2000 гг. ЕИБ вложил в проекты TENs более 50 млрд евро (табл. 5.3)

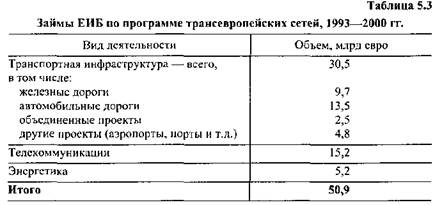

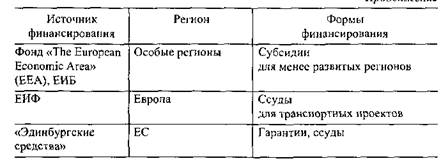

В финансировании инфраструктурных проектов участвуют и другие финансово-кредитные институты ЕС (табл. 5.4).

Из всего многообразия экономических функций государства одна из главных состоит в создании условий (политических, экономических, правовых) субъектам экономической деятельности для развития в интересах общества. Составной частью новой институциональной среды, формирующейся в либеральной экономике, являются институты партнерства. В той институциональной форме, в какой партнерства сложились в период либеральных реформ, они представляют собой относительно новую ступень государственного регулирования экономики и призваны играть существенную роль в развитии современных рыночных структур и отношений.

Основные термины и определения

Партнерство государства и международного бизнеса представляет собой институциональный и организационный альянс между государством и частными зарубежными компаниями, банками, международными финансовыми организациями и другими институтами в целях реализации общественно-значимых проектов.

Договор концессии регламентирует основные условия, правила, права и обязанности сторон в рамках концессии.

Концессионная деятельность — деятельность концедента и концессионера по выполнению ими договора концессии.

Вопросы для самоконтроля

Раскройте экономическую природу партнерства государства и международного бизнеса.

Дайте определение партнерства государства и международного бизнеса. Почему это партнерство является одним из проявлений либеральной экономики?

Какие формы партнерства государства и частного сектора вы знаете; что между ними общего и чем они различаются?

Чем различаются приватизация и партнерства государства и частного сектора; в какой диалектической взаимосвязи находятся эти два процесса разгосударствления?

Дайте определение и характеристику концессии.

Что дают концессии государству?

В чем проявляется заинтересованность международного бизнеса в концессиях?

Приведите примеры международного партнерства государства и бизнеса.

Охарактеризуйте программу развития трансевропеиских сетей.

Литература

Варнавский В.Г. Концессионный механизм партнерства государства и частного сектора (Серия «Научные доклады: независимый экономический анализ»). М.: Московский общественный научный фонд, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 2003.

Варнавский ВТ. Концессии в транспортной инфраструктуре: теория, практика, перспективы. М.: ИМЭМО РАН, 2002.

Государство и отрасли инфраструктуры в современной рыночной эконом и ке/Отв. ред. Я.А. Рекитар, Л.С. Демидова. М.: Наука, 2001.

Концессия. Об эффективном договоре между государством и биз-несом//Сб. научных материалов. М.: Эксперт, 2002.

Персианов В.А., Федоров Л.С., Варнавский В.Г. Концессионный механизм управления на транспорте: Учебное пособие. М.: ГУУ, 2003.

Режим концессий как формы прямых частных инвестиций в экономику стран Центральной и Восточной Европы. М.: Эпикон, 1999.

Сосна С.А. Концессионные соглашения: теория и практика. М.: Нестор, 2002.

Финансирование создания и модернизации инфраструктурных объектов транспорта и коммуникаций (французский опыт). Изд-во Французского национального института мостов и дорог, 2002.

GerrardM. В. What are public-private partnerships, and how do they differ from privatizations? Finance & Development. Washington, 2001. Vol. 38. N 3.

Roll M., Verbeke A. Financing of the trans-European high-speed rail networks: new forms of public-private partnerships//Europ. Management Journal, 1998. Vol. 16. N 6.

.

Ваш комментарий о книге

Обратно в раздел Экономика и менеджмент

|

|