Библиотека

Теология

Конфессии

Иностранные языки

Другие проекты

|

Ваш комментарий о книге

Цветков С. Узники Бастилии

Глава четвертая. Бастилия при Людовике XIV

Новая эпоха

Людовик XIV стал королем в пятилетнем возрасте и, пожалуй, вряд ли мог припомнить то время, когда к нему еще не обращались «Ваше Величество». Между тем обстановка, в которой прошло его детство, наносила жестокие удары столь рано осознанному королевскому достоинству. Властолюбие матери, постоянные притеснения со стороны кардинала Мазарини, интриги принцев и народные волнения во времена Фронды – все эти покушения на суверенитет королевской власти оставили глубокие раны в его душе. Придворные, стремясь угодить кардиналу, сторонились малолетнего короля, и мальчик часами бывал предоставлен самому себе. Позже Людовик вспоминал, как однажды чуть не утонул, упав в бассейн, и спасся только потому, что рядом случайно оказался кто-то из прислуги. Впечатления детства до предела обострили в Людовике властолюбие и непомерно раздули в нем тщеславное самолюбование, доходившее до самообожания. «Людовику выпало редкое счастье быть любимым самим собой», – писал Вольтер. Первый дошедший до нас его автограф – это копия с прописи: «Пред королями должно преклоняться; они делают все, что им угодно». Впоследствии Людовик нашел более емкую формулу для выражения этой мысли: «Государство – это я».

Следует отдать ему должное: молодым королем нельзя было не залюбоваться. Людовик обладал приятной, можно даже сказать, красивой внешностью. Среднего роста, он казался выше благодаря представительной осанке и величественному виду. У него был высокий, слегка покатый лоб, длинный, правильной формы нос, четко очерченный подбородок; карие глаза глядели гордо и вместе с тем мягко, походка сочетала в себе грацию и торжественность. Людовик выглядел прирожденным монархом. Венецианский посол писал о нем: «Если бы судьба и не дала ему родиться великим королем, то несомненно, что природа наделила его такой внешностью».

Король мог очаровать не только своей красотой. В молодости он не раз выказывал свою силу, ловкость и грацию, участвуя в турнирах, копьем снимая на скаку кольца, танцуя в балетах и играя на сцене. Помимо того, он читал много романов, стихов, театральных пьес и любил поговорить о литературе. Его сестра вспоминала: «Когда он излагал свое суждение об этих вещах, он излагал его так же хорошо, как очень начитанный и в совершенстве владеющий предметом человек. Я никогда не встречала такого здравого смысла и меткости языка». Конечно, чтобы верить этим словам, надо иметь безусловное доверие к художественному вкусу их автора, но покровительство, оказываемое Людовиком Мольеру, Расину, Боссюэ и другим выдающимся писателям, подтверждает правоту приведенного высказывания.

Светские манеры короля были безукоризненны. Он был чарующе обходителен с дамами и приподнимал шляпу даже перед горничными. Слушать собеседника он умел «как никто на свете», по выражению современника.

Как заметил Э. Лависс, у него не было того специфически французского остроумия, которое вкривь и вкось издевается над людьми и чувствами. Сен-Симон, касаясь в мемуарах манеры короля вести разговор, пишет: «Никогда ничего больно задевающего в беседе». Всегда спокойный, в совершенстве владеющий своими чувствами, Людовик порой позволял говорить себе очень резкие вещи; вспышка его гнева была целым дворцовым событием, случающимся чрезвычайно редко. Но здесь следует учесть, что суровая жизненная школа, которую король прошел в юности, необходимость опасаться людей и взвешивать каждое свое слово сделали из него ловкого притворщика, хотя, как свидетельствует Сен-Симон, он никогда не опускался до лжи.

С годами пагубная привычка к лицемерию окончательно вытравила из сердца Людовика способность не только к любви, но даже и к простой симпатии. Постепенное самообожествление (помимо неограниченной власти сознание короля отравлял фимиам самой нелепой и чудовищной лести, расточаемой его министрами – все больше неродовитыми дворянами, обязанными своим выдвижением одной королевской милости, «выскочками», которыми Людовик старался заменить старую знать, скомпрометированную в его глазах участием в Фронде) окончательно отучило его считаться с людьми, принимать во внимание их чувства и нужды. Приводить примеры этого бездушия можно без конца, но вот одна характерная мелочь: госпожа де Ментенон, наиболее влиятельная любовница, а по некоторым сведениям и морганатическая супруга Людовика, часто простужалась во время прогулок в королевской карете, так как король, любивший свежий воздух, никогда не закрывал окна в дверцах; тем не менее за всю свою тридцатилетнюю совместную жизнь с этим беспримерным эгоистом она так ни разу и не добилась от него позволения хотя бы наполовину прикрыть окна.

По своей натуре Людовик был человек совершенно плотский: страшный обжора и женолюб. Помимо жены, испанской принцессы Марии Терезии, и более менее постоянных любовниц, его повсюду окружал рой прекрасных искательниц счастья, добивавшихся высочайшего расположения, и король охотно дарил его им, – «срывал листья с этого кустарника роз», по галантному выражению одного придворного. Когда Анна Австрийская однажды упрекнула его в дурном поведении, Людовик ответил «с горькими слезами, что он сознает свой грех, что он сделал все что мог, чтобы удержаться, не гневить Бога и не предаваться своим страстям, но что, он вынужден ей признаться, они сильнее его рассудка, что он не может больше сопротивляться их пылу и что он не чувствует даже желания это делать». Вечно влюбленный, он и в семьдесят лет требовал любовной близости у госпожи де Ментенон, своей ровесницы, которая не знала, куда деваться от этих шокирующих ее притязаний. Духовные вопросы стали интересовать Людовика лишь на склоне лет, когда благодаря усилиям госпожи де Ментенон и иезуитов король поверил, что, добавив в свое меню постные блюда и преследуя протестантов, он вполне обеспечит себе спасение и вечную жизнь за гробом – в этом благочестивом убеждении он и скончался.

Впрочем, он никогда не допускал чувственность в сферу политики и умел разделить в себе любовника и государя. Осмотрительность и благоразумие в государственных делах редко покидали его. В тех случаях, когда он не мог сразу дать ясного ответа на какой-либо спорный вопрос, требующий вмешательства, его обычными словами были: «Я посмотрю». А среди правил, которые он записал для себя, значится следующее: «Остерегаться надежды, плохой руководительницы».

Людовик испытывал никогда не утихавшую радость от того, что был королем. «Ремесло короля – восхитительное ремесло», – не уставал повторять он. Чуждый какой бы то ни было созерцательности, он провел свою жизнь в постоянной деятельности. Он был очень вынослив, хотя и страдал расстройством желудка и кишечника – следствие обжорства при плохих зубах, – так что временами испытывал приступы головокружения, тошноты и слабости, повергавшие его в меланхолию. Тем не менее каждый день короля был перегружен делами, и Сен-Симон не слишком преувеличивал, когда писал: «С календарем и часами в руках можно было, находясь от него за триста лье, сказать, что он делает». Эта лихорадочная деятельность под конец утомила Людовика и подорвала его силы. К тому же отдача от этой деятельности зачастую не оправдывала затраченных усилий. К несчастью, Людовик был вполне заурядным человеком, склонным к мелочности. Правда, он понимал трудные веши, когда их ему растолковывали, и даже любил, чтобы ему помогали разобраться в каком-нибудь сложном вопросе, но ум его был пассивен – без всякой инициативы и любознательности, никогда сам по себе не задававшийся никакими вопросами; в нем не было ни постоянной жажды поиска нового, свойственной, например, Петру I – современнику «короля-Солнце», – ни даже простой наблюдательности.

Из всех государственных дел, в которые король считал необходимым вмешиваться, он по-настоящему знал только военное искусство и иностранную политику. Поэтому его царствование прошло в непрерывных войнах, которыми Людовик думал обеспечить себе историческое бессмертие. «Любовь к славе, бесспорно, стоит на первом месте в моей душе», – говорил он. Самоанализ не относился к числу его сильных сторон, и здесь он явно ошибался. Сен-Симон был гораздо ближе к истине, когда, имея в виду Людовика XIV, утверждал, что «тщеславия в нем было больше, чем славолюбия» (он передает даже, что король, забывшись, часто напевал хвалебные гимны, сложенные в его честь). Именно тщеславие Людовика XIV в конце концов вооружило против него всю Европу и привело Францию на край гибели.

В царствование Людовика XIV Бастилия вступила в наиболее знаменитую свою эпоху, ознаменованную громкими судебными процессами, которые окружили ее таинственным ореолом. Это было время, когда Париж наводнился магами, колдунами, отравителями и фальшивомонетчиками, это было время Железной Маски. В те годы комендант Бастилии получал от министров секретные письма, вроде следующего: «Милостивый государь, в случае если кто-нибудь придет разузнавать об арестованном, который сегодня утром препровожден господином Дюгре в Бастилию по королевскому приказу, то прошу вас не давать никаких сведений; согласно воле Его Величества и препровождаемым при сем приказом является желательным, чтобы никто не знал о вышеупомянутом арестованном решительно ничего, даже его имени».

Бастилия оказалась переполнена заключенными, содержание которых значительно ужесточилось. За ее порогом зачастую прекращалось всякое сношение с внешним миром. Арестованные, которых подвергали абсолютной изоляции, почти все принадлежали к одному разряду преступников: это были шпионы иностранных дворов, и, конечно, чем явственней фортуна изменяла армии короля, тем более жестокими становились преследования шпионов.

В журнале, который вел офицер Дюжонка, можно прочитать следующую запись: «В среду 22 декабря, около десяти часов утра, явился профос королевской армии де ла Кост; он передал нам пленника, которого он привел через нашу новую дверь, позволяющую нам во всякое время совершенно незаметно выходить в сад Арсенала. Означенный пленник, по имени д'Эстенген, немец, был женат в Англии. Он был препровожден маркизом де Барбезье по королевскому приказу к начальнику Бастилии, причем последнему было указано, что пленника надлежит содержать секретно и не позволять ему вступать в какие-либо сношения с кем бы то ни было ни лично, ни письменно. Означенный пленник – бездетный вдовец, человек умный и к тому же обладающий серьезными новостями обо всем, что происходит во Франции, в целях передачи этих сведений в Германию, Англию и Голландию; в общем, он честный шпион».

Даже Ришелье был менее жесток к заключенным Бастилии и позволял своим несчастным жертвам наслаждаться последними крохами утерянной свободы – свежим воздухом и общением. В его время окна в Бастилии не заколачивались двойными и тройными ставнями, арестантам позволялось даже собираться в одной комнате. При Людовике XIV узники не имели ни этих, ни каких-либо других льгот.

Дотошное внимание Людовика не обошло и Бастилию. Король сам установил правила содержания в ней заключенных. На бумаге дело обстояло довольно благообразно. Узники должны были получать довольствие соответственно тому званию и сословию, к которому принадлежали. Так, на содержание принца выделялось 50 ливров в день, маршала – 36, генерал-лейтенанта – 16, советника парламента – 15, судьи и священника – 10, адвоката и прокурора – 5, буржуа – 4, лакея и ремесленника – 3. Пища для заключенных делилась на два разряда: для высших сословий (из расчета от 10 ливров и выше) и для низших сословий (меньше 10 ливров). Например, обед первого разряда состоял в скоромные дни из супа, вареной говядины, жаркого, десерта; в постные дни – из супа, рыбы, десерта; к обеду ежедневно полагалось вино. Обеды второго разряда были гораздо скромнее – из менее качественных продуктов и к тому же хуже приготовленные (на прогорклом масле, и т. п.). В праздничные дни – святого Мартина, святого Людовика и на Крещенье – предусматривалось лишнее блюдо: полцыпленка или жареный голубь.

Однако в действительности заключенные не получали положенных порций. Офицеры, тюремщики, повара, сам комендант тюрьмы беззастенчиво наживались за счет денег, выдаваемых казной на содержание арестованных. Достаточно сказать, что комендант Бемо за время начальства над Бастилией скопил состояние в 600 тысяч ливров – а заключенные считали его еще очень добродушным и обходительным начальником. При преемнике Бемо, Сен-Марсе, случалось, что узники умирали от голода. (Надо помнить, что комендант получал содержание только на 42 человека, на которых была рассчитана Бастилия; сверхштатных узников он должен был содержать из своего кармана. В царствование Людовика, особенно в первую его половину, в Бастилии находилось одновременно 200–300 заключенных, и комендант, понятно, экономил на самом необходимом.)

В продолжение всего царствования Людовика XIV вводились усовершенствования в тюремном режиме, и всегда в сторону большей строгости. Впрочем, король не увлекался новизной и охотно возрождал старые тюремные обычаи, вышедшие из употребления.

С увеличением количества заключенных и с введением детальной регламентации обязанностей тюремщиков последние в какой-то мере сами оказывались жертвами Бастилии, будучи вынуждены проводить в ней дни и ночи, боясь в чем-либо преступить устав и стремясь не допустить побега какого-нибудь смелого узника. Тот же Дюжонка, поручик бастильского гарнизона, в своих заметках жалуется на тяжелые условия службы в крепости. «Служа уже около года в Бастилии, – пишет он, – я был обязан исполнять следующее: первым вставать и ложиться последним; нести часто караул вместо офицеров господина Беземо (старший бастильский офицер. – С. Ц. ), каждый вечер делать обход, в неуверенности, что эти господа его сделают, весьма часто запирать двери, не смея ни на кого рассчитывать». И далее он перечисляет другие свои обязанности: ревностно заботиться о замковой страже, не будучи в состоянии ни кому-нибудь довериться, ни положиться на двух офицеров господина Беземо. «Когда комиссары являются допрашивать арестантов, надобно идти за ними в казематы и вести их в залу господина Беземо, проходя через весь двор, и ожидать за дверью часто до восьми часов вечера, чтобы забрать арестантов и развести по местам. Арестантов, которым позволено видеться с посторонними, также нужно выводить из казематов, вести через все дворы в обыкновенную залу, где их ожидают родственники и другие посетители, и оставаться до конца свидания, а потом вести обратно в камеры. То же самое нужно соблюдать относительно тех заключенных-протестантов, с которыми приходят беседовать иезуитские миссионеры, чтобы обратить их на путь истины. Кроме того, необходимо следовать за арестантами, которым дозволяется гулять в саду и на террасе… Всех больных арестантов должно почаще навещать и заботиться о них. К тем, кому нужна медицинская помощь, нужно привести доктора и проверять приносимые им лекарства… С тяжелобольными и умирающими арестантами нужно быть вдвойне заботливым, следить, чтобы их исповедовали и причащали, а который умрет, тому отдать последний христианский долг… Когда прибудет новый арестант, должно осмотреть как его самого, так и его вещи и затем отвести его в назначенный номер. Сверх того надо озаботиться, чтобы снабдить комнату всем необходимым, для чего приходится дорого платить обойщику господина Беземо или его домоправительнице. Необходимо также обыскивать арестантов, получивших полное освобождение, и осматривать их вещи до выхода из замка, поскольку другие заключенные через них пытаются подать о себе весть родным и друзьям… Посещать все комнаты и обыскивать их и живущих там арестантов. Точно так же надо обыскивать всех, кто выходит из замка с бельем, предназначенным для починки или стирки… В числе арестантов ежедневно встречаются такие, которые имеют в чем-либо надобность или хотят пожаловаться на плохое качество пищи или дурное обращение с ними тюремщиков; эти арестанты обязаны стучать в дверь, чтобы заявить о своих нуждах, и тогда необходимо их навестить, что бывает очень часто. Надобно наблюдать за пищей арестантов, за вином и бельем, предназначенными для них, ибо все это часто бывает дурного качества… Часто осматривать всю посуду, обыкновенно подаваемую арестантам, „которые пишут нередко на блюдах и на тарелках, передавая друг другу весть о себе“… В годовые праздники предстоит забота, чтобы те арестанты, кому это дозволено, были у обедни, исповедовались и причастились… Несколько раз днем и ночью надобно обходить снаружи замок для воспрепятствования арестантам из разных башен переговариваться между собой, а также посылать солдат забирать людей, которые подают знаки знакомым узникам, и часто это бывают освобожденные арестанты, которые желают оказать услугу товарищам, оставшимся в неволе».

Ужесточение условий заключения шло рука об руку с возраставшим произволом власти. Людовик XIV выбрал Бастилию орудием своих личных целей. Начиная с его правления во Франции окончательно привыкают к мысли, что в Бастилию можно попасть без всякой вины, по одному королевскому капризу, – достаточно было обнаружить обыкновенную силу характера, проявление которой король считал личным оскорблением.

Ришелье тоже использовал Бастилию в личных целях, но он, по крайней мере, старался оправдать или прикрыть личную месть интересами государства. Его жертвы имели печальное утешение быть судимыми и выслушать свой приговор; притом Ришелье допускал некоторую гласность суда и наказания.

Людовик XIV повел дело иначе. При нем людей сажали за что угодно, но в графе тюремных протоколов, где означался род преступлений, чаще всего были слова: «памфлетисты и янсенисты ». Потом, в разряде преступлений против религии Людовик XIV ввел новые подразделения и к янсенистам прибавил «дурных католиков».

После уничтожения Нантского эдикта религиозные преступления распались на четыре категории: янсенизм, «дурной» католицизм, протестантство и атеизм. Эта весьма тонкая классификация была незнакома даже инквизиции.

Часто род преступления и вовсе опускался – это не требовало объяснений заключения и не допускало возражений и жалоб. Случалось, что узник томился в Бастилии долгие годы, так и не зная причины своего заточения. «Заключенный в Бастилию, некто Вакке, – пишет военный министр Лувуа коменданту тюрьмы, – жалуется королю, что находится в заточении 13 лет и не знает своей вины; прошу вас, известите меня, кем подписан приказ о его аресте, для того чтобы я мог доложить об этом Его Величеству».

Так как после заточения кого-либо в Бастилию большинство относившихся к делу бумаг уничтожалось, то иногда и сами министры забывали причины того или иного ареста. Один из них писал коменданту тюрьмы: «Я получил приказание короля узнать от вас, кто такой некто Дюмени, содержащийся в Бастилии, сколько лет он уже заключен, какова причина, по которой он там находится». Подобные запросы делал и Лувуа: «Препровождаю к вам письмо господина Коке, относительно которого король приказал мне узнать от вас, если вам это известно, кем подписан приказ, на основании которого он посажен в Бастилию»; или: «Милостивый государь, прошу вас, известите меня, кто такой Пиа де ла Фонтен, который уже в продолжении пяти лет находится в Бастилии; не вспомните ли вы также, за что он был арестован» и т. д.

В Бастилию часто попадали иностранцы – в силу договоров, заключенных между Францией и другими государствами. Так, Людовик XIV заключил в Бастилию датскую подданную Маргариту Карита, обвиненную на родине в заговоре, угрожавшем жизни датского короля. В 1690 году он предупредительно избавил английского короля от некоего Пранкура, которого сам Яков II не смел тронуть открыто. Эта история стоит того, чтобы остановиться на ней подробнее.

Дворянин Пранкур, умный, хорошо образованный молодой человек, имел несчастье надоесть Якову Стюарту. Чтобы избавиться от него, король отправил его с каким-то формальным поручением в Германию через Францию, предупредив Людовика XIV о своем нежелании когда-либо вновь увидеть своего посланца в Англии.

Пранкура арестовали в Париже, ночью. Причину ареста так и не смогли выдумать; впрочем, сошло и так. За свою исковерканную жизнь Пранкур мог отомстить только тем, что однажды пририсовал углем рога к изображению Людовика XIV, висевшему в одной из комнат или коридоров Бастилии, и надписал: «Оружие Франции» («Aux armes de France»).

Возмутительному произволу подвергся генуэзец Дельфино, секретарь графа Вальштейна. Дельфино был арестован вместе с графом в 1703 году, в нарушение всех международных прав, в открытом море, на итальянском судне. Через год графа освободили, а Дельфино оставили в неволе. Однажды он повздорил с тюремщиком и спустил его с лестницы, за что жестоко поплатился. Тюремщик вернулся с подкреплением, приказал товарищам держать Дельфино за руки, а сам взял любимую собачку генуэзца, размозжил ей голову о стену и перемазал ее кровью лицо Дельфино. Затем его бросили в каземат.

В то же время в одном из казематов томился граф Риччиа, глава неаполитанского заговора против испанского короля Филиппа V, внука Людовика XIV. Его подвергли пытке и держали в Бастилии одиннадцать лет, после чего перевели в Орлеан под надзор полиции.

И это были далеко не самые вопиющие случаи захвата иностранных подданных, в чем читатель сможет убедиться чуть позже.

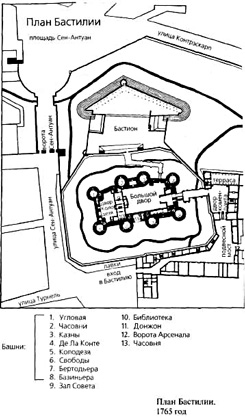

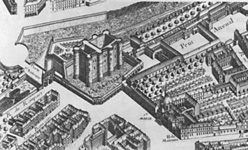

В конце XVII века место, где находилась Бастилия, претерпело некоторые изменения. Линия укреплений, воздвигнутая одновременно с Бастилией при Карле V, была окончательно снесена, а вокруг громадной мрачной тюрьмы возник небольшой процветающий квартал: тут селились цирюльники, башмачники, продавцы напитков, лавочники, торговцы дичью и сыром. Жизнь кипела всего в двух шагах от непроницаемых стен и подземных казематов, в которых глохли крики отчаяния и рыдания жертв королевской мести.

Падение суперинтенданта Фуке

Кардинал Мазарини умер в 1661 году. «Никогда, – пишет Вольтер, – не было больше интриг, чем во время агонии Мазарини. Женщины, слывшие красавицами, льстили себя надеждами владычествовать над двадцатидвухлетним монархом… Молодые куртизанки верили, что вновь возвратится время фавориток. Каждый министр надеялся оказаться на первом месте. Ни одному из них не приходило в голову, что король, воспитанный вне государственных дел, осмелится надеть на себя ярмо управления». Каково же было удивление министров, когда на их вопрос: «Сир, к кому отныне мы должны обращаться со всеми вопросами? (подразумевалось: кто будет вашим первым министром?)» – Людовик ответил коротко и просто:

– Ко мне.

Этот ответ всех поразил – ведь до сих пор король только подчинялся. Среди немногих лиц, пропустивших мимо ушей слова короля, был суперинтендант финансов Никола Фуке – это погубило его. А единственным человеком, который действительно понял их, стал Жан Батист Кольбер, что и обеспечило ему необыкновенный взлет.

Современник так описывает внешность Кольбера: «Среднего роста, уши торчком, угрюмая физиономия, вечно сальные черные волосы – он благоразумно носил скуфейку – жесткий, даже непреклонный взгляд, словом, добропорядочный юноша…»

Этот добропорядочный юноша родился в семье лавочника и очень стыдился своих родителей, вследствие чего приписал себе благородное происхождение, выдумав предков-шотландцев, якобы приехавших во Францию в XIII веке. Он даже сделал фальшивое надгробие для их мифических останков.

Кольбер был образцовым бюрократом, одержимым порядком. Первым успехам своей карьеры он был обязан Мазарини, который использовал его в основном как личного казначея.

За два дня до смерти кардинал вместе с королем составил список нового министерства. При этом Мазарини сказал:

– Я всем обязан вам, Ваше Величество, но думаю, что несколько уплачу свой долг, оставив вам господина Кольбера. – И, помолчав, добавил: – Государь! Умейте уважать сами себя, и вас будут уважать все. Не имейте никогда первого министра, а сноситесь с господином Кольбером во всех случаях, когда вы будете иметь нужду в умном и преданном человеке.

С тех пор Кольбер сделался постоянным советчиком короля в финансовых вопросах.

Но на роль заместителя умершего кардинала с гораздо большим правом претендовал суперинтендант Фуке, финансовый гений того времени. Это был выходец из средних слоев «дворянства мантии» – его отец был советником Парижского парламента. Фуке сделал головокружительную карьеру. В шестнадцать лет кардинал Ришелье назначил его советником в парламент Меца; в двадцать пять он стал инспектором малого Королевского совета, в двадцать семь – главным интендантом Северной армии. В самый разгар Фронды его назначили главным интендантом королевской армии, осаждавшей Париж. Наконец, Мазарини отдал ему должность суперинтенданта финансов всего королевства; кроме того Фуке купил должность генерального прокурора Парижского парламента , что сделало его лицом неприкосновенным.

Получив в свое единоличное распоряжение казну, Фуке помог кардиналу стать самым богатым человеком Франции. Помимо доверия Мазарини, другой основой его могущества было прочное доверие к нему французских банкиров, желавших иметь его посредником при сделках с нищим королем. У Фуке всегда были деньги, – вот почему в нем нуждались и его терпели, несмотря на то, что и король, и кардинал, и Анна Австрийская прекрасно знали, что суперинтендант зачастую не делал разницы между государственной казной и собственным карманом. Справедливости ради следует заметить, что в те времена такого различия не проводил ни один министр финансов; Фуке же был щедрым меценатом: это он «открыл» Мольера, Лафонтена, Ленотра, Лебрена и многих других выдающихся деятелей французской культуры (все они впоследствии перешли к Людовику XIV «по наследству» вместе с другим имуществом суперинтенданта).

По остроумному замечанию Александра Дюма-отца, Фуке взвалил на себя бремя власти, удовольствий и любви – три вещи, которыми Людовик, к несчастью суперинтенданта, хотел распоряжаться сам. При этом Фуке был чрезвычайно добродушен и почти наивен, ему было присуще благородство поступков, из-за чего он легко попадался на обман: если ему случалось оказать кому-либо услугу, то он сразу полагался на этого человека как на своего сторонника и друга. На врагов он не обращал особенного внимания, уверенный, что всегда сможет купить их симпатии.

Король и Кольбер без труда сошлись в ненависти к этому улыбчивому человеку, который не умел по-настоящему ценить свое могущество и словно не принимал себя уж слишком всерьез; они же относились к себе с ужасающей серьезностью. По словам П. Морана, для неистового труженика Кольбера Фуке, которого никогда не видели работающим, являл собой непереносимо скандальное зрелище. Для Людовика же Фуке был представителем поколения вельмож эпохи Фронды – этих людей король ненавидел всей душой, так как они сохраняли свою независимость и напоминали ему о годах его унижения.

Сразу же после смерти Мазарини Кольбер принялся настраивать короля против Фуке. Он проверял все отчеты суперинтенданта и кропотливо восстанавливал реальные цифры доходов и расходов. Он уверял короля, что при нем, Кольбере, в финансовых отчетах «будет всего лишь два раздела – статья о доходах Вашего Величества и другая, о расходах. В первый день года Вашему Величеству будет представляться ведомость, где подробно будут записаны все доходы Вашего Величества, и каждый раз, как Вам будет угодно подписать ордонанс, я буду просить Ваше Величество вычеркнуть нужную сумму, чтобы знать, сколько фондов остается. Это будет вместо того, что в прошлые времена…»

Однако Фуке был неуязвим, пока сохранял за собой должность генерального прокурора. Чтобы лишить его неприкосновенности, король и Кольбер прибегли к подлой уловке: Кольбер сумел убедить Фуке продать эту должность, намекнув, что король желает видеть его первым министром и что, кроме того, его величество нуждается в деньгах… Простодушный Фуке сам снял доспехи, защищавшие его. Он продал должность генерального прокурора за миллион четыреста тысяч ливров – на четыреста тысяч меньше ее реальной стоимости. Миллион ливров он преподнес королю в качестве займа с необязательной уплатой. Людовик имел достаточно низости принять эти деньги; при этом он радостно воскликнул:

– Он сам попался на крючок!

Весной 1661 года Фуке совершил еще худшую ошибку: он невольно задел личные чувства короля. Людовик в это время оказывал недвусмысленные знаки внимания жене своего брата, герцога Орлеанского. Его ухаживания наконец приобрели скандальный оттенок, компрометирующий герцогиню. Герцог Орлеанский пожаловался на короля Анне Австрийской, и та решила положить в королевскую постель фрейлину, которая смогла бы заставить Людовика забыть о супруге брата. Ее выбор остановился на очаровательной семнадцатилетней Луизе Франсуазе Ла Бом Леблан, маркизе де Лавальер, сироте без приданого. «Довольно хорошенькая, очень слащавая и очень наивная», – пишет о ней Лафайет. Затея королевы-матери увенчалась полным успехом – король без памяти влюбился в Лавальер.

Едва узнав о новом увлечении короля, Фуке задумал сделать из Лавальер свою платную осведомительницу, подобно множеству небогатых фрейлин, состоявших у него на жалованье. Суперинтендант не предвидел, что связь Людовика с ней окажется чем-то большим, нежели однодневной интрижкой. «Несчастье его состояло в том, – пишет П.Моран, – что он был абсолютно уверен в успехе и потому атаковал мадемуазель де Лавальер с навязчивостью, удивительной в этом деликатном человеке». Видимо, Фуке уже ощущал настоятельную потребность иметь при короле глаза и уши, которые помогли бы ему узнать об истинных намерениях скрытного монарха. Он предложил девушке двадцать тысяч пистолей, на что получил от нее ответ, что и двести пятьдесят тысяч не соблазнят ее пойти на это. Лавальер, по-видимому, была единственной женщиной, полюбившей Людовика бескорыстно.

Король, узнав о поступке суперинтенданта, пришел в ярость. Кольбер подлил масла в огонь, намекнув, что Фуке не собирался ограничиться с Лавальер одними деловыми отношениями. С этого дня участь Фуке была решена. Однако подготовка заговора короля против своего суперинтенданта заняла ни много ни мало четыре месяца – таково было могущество Фуке.

Суперинтендант в свою очередь составил план, с помощью которого он надеялся вернуть благорасположение короля. В начале августа 1661 года он пригласил Людовика в свой замок Во-ле-Виконт, где должно было состояться самое необычное празднество XVII столетия. Король ответил согласием, и Фуке немедленно выехал в Во, чтобы сделать необходимые распоряжения.

Известие о том, что король удостаивает суперинтенданта своим посещением, облетело весь Париж. Придворные были заняты одной мыслью – как получить приглашение на бал. Англия, Испания, Италия прислали на праздник своих представителей. Фуке задумал придать торжеству невиданный размах. Более шести тысяч приглашений было разослано им по всей Франции; 100 тысяч рабочих были наняты для выполнения подготовительных работ в Во; 20 тысяч телег с припасами тянулись к замку со всех концов страны. Суперинтендант почти не спал в течение двух недель, пока длилась подготовка к празднеству, назначенному на 17 августа.

Кольбер сам посоветовал королю ехать в Во, уверенный в том, что пышность праздника возбудит в Людовике зависть и сомнения в честности Фуке. Его расчет оправдался: король отправился в Во, полный ненависти и подозрения, с озлобленным сердцем, хотя и с улыбающимся лицом.

Людовик в сопровождении всего двора прибыл в замок к шести часам вечера. Въезд в Во пролегал через арку, над которой возвышался герб суперинтенданта – скачущая белка («фуке» по-бретонски значит «белка»). Фуке встретил короля на верхней ступени лестницы. В кармане у него лежало письмо его друга, госпожи де Плесси-Бельер, в котором она предостерегала его от «страшной опасности»: при дворе все громче поговаривали о том, что против суперинтенданта зреет неслыханный заговор. Но на лице Фуке не было видно никакого беспокойства, как и на лице короля – ни тени душившей его злобы. Они шли навстречу друг другу с широкими приветливыми улыбками.

Прежде всего хозяин предложил гостям прогулку между двумя стенами воды, образованными при помощи 50 больших фонтанов и 200 фонтанчиков. Потрясенный король не мог не вспомнить, что в строящемся Версале почти нет фонтанов – из-за нехватки воды… А Кольбер, склонясь к уху короля, нашептывал ему, что дорогостоящие свинцовые трубы для фонтанов в Во вывезены из Англии и доставлены во Францию без уплаты таможенных пошлин.

После водяных каскадов последовал осмотр дивных садов. Восхищаясь все больше и больше, придворные дошли до апельсиновой оранжереи и возвратились в замок слегка перекусить. Здесь Фуке подарил Людовику его портрет кисти Лебрена, который король принял с видимым удовольствием. Гораздо меньше удовольствия ему доставила картина того же художника, изображавшая Солнце в своем дворце; светило было помещено в центр небосвода, имеющего форму белки, и символизировало Фуке (впоследствии Людовик присвоит себе эту эмблему, видоизменив ее: солнце на фоне звезд).

За столом королю прислуживал сам суперинтендант. Изысканность яств, обилие серебряных и золотых сервизов поразили Людовика. Жадно смотря на массивную золотую сахарницу, стоявшую перед ним, король восхитился:

– Какое прекрасное позолоченное серебро!

– Простите, сир, – поправил его Фуке, – это не позолоченное серебро, это золото.

– В Лувре нет ничего подобного… – процедил сквозь зубы король.

Когда все встали из-за столов, Фуке отвел в сторону Гурвиля, своего ближайшего друга и помощника, и спросил:

– Что говорят обо мне?

– Одни говорят, что вы скоро станете первым министром, другие – что затевается большой заговор с целью вас погубить.

Фуке вздохнул и пригласил гостей на театральное представление. В конце пихтовой аллеи зрителей ждала огромная раковина; перед началом представления в ней появилась наяда, исполнившая эклогу в честь короля. Затем актеры разыграли комедию «Несносные жеманницы» еще неизвестного при дворе драматурга по имени Мольер. Автор впервые сыграл здесь одну из ролей.

По окончании комедии смотрели балет, затем ночь расцветилась снопами огненных искр фейерверка… Под ослепительное сияние в саду шла беспроигрышная лотерея, каждый билет которой приносил ее участникам бриллиантовые и золотые украшения, дорогие материи, породистых лошадей и т. д. На каминах лежали груды золотых монет для желающих играть в карты; казна в этот вечер превратилась в собственность Фуке, который оплачивал все расходы своих гостей.

При свете факелов устроили охоту на дичь, которая бегала по замку и производила страшный беспорядок, к вящему удовольствию охотников. В охоте участвовали и дамы – они лихо гонялись за испуганными животными с пистолетами, заряженными пробковыми шариками.

Праздник удался на славу. Переделки в замке, бассейны, парк, сады, лотерея – все это стоило Фуке 18 миллионов ливров. Но главный сюрприз суперинтендант приберегал напоследок. Когда в два часа ночи король подал знак расходиться, Фуке подошел к нему и попросил его величество всемилостивейше принять замок в дар – этим эффектным жестом он и надеялся разом смести паутину опутавших его интриг. Общий вздох изумления пронесся по саду; Кольбер в эту минуту, наверное, почувствовал, как земля уходит из-под его ног…

Ответ короля поразил всех еще больше: Людовик отказался принять замок в подарок.

Король предпочел отобрать его.

«Семнадцатого августа в шесть часов вечера Фуке был повелителем Франции, – пишет Моран, – в два часа ночи он был превращен в ничто».

Король весь день задыхался от злобы, разглядывая великолепное убранство замка. (Мазарини экономил на нем, и малолетний король часто ходил в заплатках и спал на дырявых простынях, на которых, без сомнения, и родилась его любовь к роскоши.) Кольбер компетентно объяснял ему, что окружающая их роскошь превышает доходы Фуке.

Сев в карету, Людовик отдался во власть обуревавших его чувств. Когда у него делалось такое выражение лица, как теперь, Анна Австрийская называла его ребенком, у которого отняли игрушки. В раздражении откинувшись на подушки, он вскричал:

– Через час Фуке будет арестован по моему приказу!

– Как? – запротестовала королева-мать. – Арестовать хозяина в разгар праздника?

Но Людовик больше не желал ничего слушать.

– Ему придется отчитаться перед всеми! – в ярости кричал он.

Кольберу с трудом удалось убедить его, что перед арестом суперинтенданта нужно принять необходимые меры предосторожности.

27 августа король выехал в Бретань, будто бы для встречи с местным парламентом. На самом деле он хотел нейтрализовать суперинтенданта в его официальной вотчине: помимо всего прочего Фуке был еще и вице-королем обеих Америк, в его распоряжении были выходы к морю и флот, значительная часть которого состояла из кораблей, являвшихся собственностью суперинтенданта. Кроме того, Фуке принадлежал Бель-Иль – хорошо укрепленный замок, где он мог укрыться в случае опасности.

Фуке приехал в Нант вслед за королем и сразу же слег в постель из-за приступа лихорадки. Гурвиль и Пелисон – финансист и писатель, правая рука Фуке с 1637 года, – взывали к осторожности, но Фуке, окруженный поэтами и танцовщицами, с улыбкой говорил им, что скоро станет первым министром, а Кольбер будет арестован; на советы других друзей быть осмотрительнее он отвечал, что признался Людовику во всех ошибках, допущенных при ведении финансовых дел в правление Мазарини, и что король «простил его в выражениях, достойных великого монарха». Некоторые люди с наслаждением предвкушают свою гибель.

Арест Фуке готовился самым тщательным образом. Существует три записки Кольбера, где эта акция расписана по минутам. Непосредственные последствия ареста суперинтенданта были очевидны: государство сразу окажется без денег, откупщики перестанут выплачивать авансы и т. д. Кроме того, по свидетельству Лафонтена, король и Кольбер чрезвычайно опасались внезапности, с которой обычно действовал Фуке, этот неповторимый импровизатор. Поэтому Кольбер старался предусмотреть все; он продумал каждую мелочь – вплоть до бульона, который должны были подать Фуке после ареста.

Операция была поручена отряду королевских мушкетеров под начальством д'Артаньяна – король полностью доверял только его роте. 4 сентября в полдень Людовик вызвал д'Артаньяна к себе и лично распорядился арестовать Фуке. Слова короля показались капитану гвардии столь неправдоподобными, что он попросил письменного распоряжения. Приказ был выдан ему вместе с инструкцией, касавшейся деталей операции, маршрута, которым должна была проследовать карета с арестованным суперинтендантом и т. д. Писцы, составлявшие эти бумаги, были тайно арестованы.

На 5 сентября назначили королевскую охоту. Сорок вооруженных мушкетеров сидели в седлах с самого рассвета. Перед мнимым отъездом король созвал совещание министров. По его окончании Людовик под различными предлогами задержал Фуке. Король все время поглядывал в окно; наконец, убедившись, что во дворе все готово, он отпустил суперинтенданта.

Фуке спустился по лестнице и сразу был окружен толпой, привыкшей по всем вопросам обращаться к нему, а не к королю. Вдруг случилось непредвиденное – д'Артаньян потерял суперинтенданта из виду! Он немедленно известил об этом короля, который промолвил с недоброй усмешкой:

– Ну, я его отыщу!

Спустя несколько минут выяснилось, что Фуке уже уехал в своей карете. Д'Артаньян с пятнадцатью мушкетерами бросился в погоню за ним. Гончие догнали дичь на Соборной площади, где д'Артаньян, попросив Фуке выйти из кареты, объявил ему, что имеет приказ о его аресте.

– Воля короля… – чуть слышно произнес Фуке.

Его отвели в какой-то дом и обыскали. Найденные при нем бумаги сразу отослали королю; затем суперинтенданту предложили предусмотренный инструкцией бульон. После всего этого он был посажен в карету и под конвоем отправлен в Анжер.

Получив известие об успешном исходе операции, король вышел в приемную и объявил изумленным придворным:

– Только что по моему приказу арестован Фуке. Это было решено еще четыре месяца назад. У нас больше не будет суперинтенданта.

«В вечер ареста Фуке, – записал король в мемуарах, – я получил удовольствие, самостоятельно занимаясь финансами». Это означало: казна наконец-то перешла в мои руки.

7 сентября Фуке был доставлен в анжерскую тюрьму. Отсюда начался его двадцатилетний путь по тюрьмам и крепостям. Из Анжера его перевезли в Удон, затем в Агранд, Амбуаз, Тур… Наконец 18 июня 1663 года его заключили в Бастилию. Сорок пять мушкетеров во главе с д'Артаньяном охраняли суперинтенданта вместо обычной тюремной стражи, двое из них безотлучно находились в его комнате.

Кольбер завладел всеми финансовыми бумагами Фуке – с тех пор их больше никто не видел. Он трудился над ними ночи напролет, пытаясь найти доказательства государственной измены суперинтенданта – напрасно. Для смертного приговора Фуке Кольбер хотел доказать, что суперинтендант вынашивал замысел восстания в Бретани. Иначе к чему возводились укрепления Бель-Иля, строился порт (при помощи голландцев), покупались собственные военные корабли?… В поисках компрометирующих документов агенты Кольбера ломали паркет, отдирали обшивку стен замков, принадлежавших Фуке; наконец в одной из комнат Бель-Иля за зеркалом был найден пожелтевший план замка, к которому была приложена инструкция, помеченная: «Воспользоваться этим только в случае беды». Инструкция предписывала госпоже де Плесси-Бельер снестись с бретонскими властями, чтобы они заперлись в своих крепостях; братья суперинтенданта должны были воздействовать на священников и парламент, зять – удерживать Бель-Иль, жена – укрыться в монастырь. Этот давно забытый план времен Фронды стал главным доказательством против Фуке на процессе.

Фуке надеялся, что король спасет его: он так и не понял, что Людовик и Кольбер действовали заодно. Четыре раза он просил короля об аудиенции – некоторые историки считают, что он знал какие-то тайны, с помощью которых рассчитывал обеспечить свою безопасность.

Людовик отказался от встречи с Фуке. Расин слышал, как король говорил Лавальер: «Если Фуке приговорят к смертной казни, я предоставлю ему умереть». А Анне Австрийской, заступавшейся за арестованного, он отрезал: «Я прошу вас впредь никогда не просить о его помиловании».

Король и Кольбер ограбили Фуке, поделив его недвижимое имущество. Они рассчитывали найти у него и огромные суммы наличности, но, к их удивлению, у суперинтенданта не оказалось ничего, кроме непогашенных векселей: даже Во не был оплачен. «Он не только не был богат, он попросту не имел ни гроша», – писала Анна Австрийская госпоже де Мотвиль.

Процесс над Фуке был лишен даже видимости законности. Все следователи были личными врагами суперинтенданта, следствие велось со многими процессуальными нарушениями. Поэтому общественное мнение, поначалу настроенное враждебно к Фуке, вскоре встало на его сторону. Огромную роль в этом повороте умонастроений парижан сыграло поведение писателей, не покинувших своего мецената в трудную минуту.

Пример другим литераторам подал Пелисон, арестованный и посаженный в Бастилию сразу же после ареста Фуке. «Приказчик должен знать больше хозяина», – заметил Людовик и поручил следователям самым строгим образом допросить его, не останавливаясь перед пыткой. Пелисон выдержал все и ничем не выдал Фуке, искренне считая его невиновным. Ему разрешили переписываться, и он с помощью госпожи Скюдери, известной писательницы, анонимно издал «Обращение к королю, написанное одним из его верных подданных, по поводу процесса месье Фуке». (Позднее Вольтер сравнил литературные достоинства «Обращения» с речами Цицерона: «В них государственная и частная деятельность министра разобраны правдиво; все эти мемуары написаны умно и отмечены необычайно трогательным красноречием».)

«Обращение» приобрело широкую известность и дошло до короля, вызвав его раздражение. Полиция дозналась, что книга принадлежит перу Пелисона, и надзор за ним был усилен: у него отобрали чернила, бумагу, перья, запретили гулять и вообще стали содержать хуже, чем прежде. Пелисон откликнулся на эти меры философскими стихами:

Doubles grilles a gros clous,

Triples portes, forts Verrous,

Aux ?mes Vraiment m?chantes

Vous repr?sentez l'enfer;

Mais aux ?mes Innocentes

Vous n'?tes que du bois, de pierres et du fer .

Фуке, отличный юрист, прекрасно знакомый со всеми профессиональными тонкостями, вел процесс как нельзя лучше. В конце концов следствие приняло такое направление, что король объявил парламенту о своем желании закончить его как можно быстрее.

В октябре 1664 года следствие закончилось. 14 ноября открылись судебные заседания. Фуке блестяще опроверг все обвинения. Он бросил в лицо канцлеру Сегье: «Во все времена, даже теперь, когда жизнь моя в опасности, я был на стороне короля. Преступником же против короны и государства следует считать того, кто возглавил Совет его врагов, того, кто отправил своего зятя показать испанцам проходы через горы и помог им дойти почти до столицы королевства». (Все эти вещи проделал Сегье во времена Фронды.) Судьи были так потрясены, что многие подходили к Фуке, чтобы засвидетельствовать свое почтение.

Париж рукоплескал ему. «В Париже только и говорят, что о его уме и твердости духа», – писала в те дни госпожа де Севинье. На стороне Фуке были Анна Австрийская и маршал Тюренн, который во всеуслышание говорил: «Когда процесс начинался, достаточно было тонкой бечевки, чтобы разделаться с суперинтендантом; теперь его не выдержит и толстенная веревка».

Судьи не смогли уличить суперинтенданта ни в оскорблении величества, ни в заговоре против короля; они обвинили его только в расхищении казны, но это преступление тогда не считалось особенно тяжким – в нем так или иначе были виновны все министры.

20 декабря 1664 года при окончательном голосовании десять судей высказались за смертную казнь, а четырнадцать – за высылку бывшего суперинтенданта за пределы Франции. Вольтер справедливо заметил: «Это писатели и люди искусства спасли ему жизнь». С этого времени, очевидно, и возникло то предпочтение, которое большинство людей во всем мире отдает писателям перед политиками.

Но короля не устраивал такой исход дела. 22 декабря Фуке в Бастилии зачитали приговор и одновременно сообщили, что король, «взвесив для себя опасность, которую представлял Фуке интересам государства, живя за его пределами», заменяет ему высылку на вечное заточение. Париж все же ликовал: Фуке был обелен от всех наветов. Даже д'Артаньян не удержался и поздравил Фуке, на что тот поклонился ему и ответил, что «отныне он его скромный слуга».

7 января 1665 года Фуке отвезли в Пиньероль и отдали под надзор коменданта Сен-Марса. В продолжение тринадцати лет Фуке запрещалось переписываться с родными и видеться с кем-либо. Только в 1678 году режим его содержания был несколько смягчен: он смог гулять по крепости и встречаться с родственниками.

23 марта 1680 года Фуке, во время одного из таких свиданий, упал без чувств на руки сына и тут же скончался от сердечного приступа. Ему было шестьдесят пять лет. Его прах был захоронен в родовой усыпальнице, о чем сохранилась запись в церковной книге.

Пелисон еще некоторое время оставался в Бастилии после того, как Фуке был перевезен в Пиньероль. Над ним не было суда, его держали просто по желанию Людовика. Лишенный бумаги, книг и общения, Пелисон полюбил паука, которого приручил и собственноручно кормил. Однажды тюремщик умышленно раздавил насекомое, чтобы лишить узника этой забавы. Пелисон не выдержал и горько заплакал – впервые за четыре года заключения. У тюремщика хватило жестокосердия всюду хвастаться своим поступком и рассказывать о слезах Пелисона. Эта история дошла до короля, и Людовик, повинуясь чувству жалости, в общем ему не свойственному, выпустил Пелисона из Бастилии в том же, 1665 году.

Нормандский заговор

Нормандский заговор был последней вспышкой феодального сепаратизма во Франции. В него оказался втянут лишь один представитель старой знати – принц Людовик де Роган.

Роган принадлежал к одной из самых знатных фамилий Франции, первой после королевского дома. Некогда богатый, красивый, остроумный, он был душой двора, задавал тон всему и имел толпу друзей и подражателей. Но страшная расточительность и злоупотребление наслаждениями из разряда тех, которые именуются порочными, довели его до бедности и расстроили его здоровье. Умение делать долги считалось тогда главнейшим талантом дворянина; Роган развил этот талант до гениальности. С 1672 года его дела окончательно запутались, бывшие друзья отвернулись от него, его громкое имя было забыто, и теперь его с презрением именовали просто шевалье де Роган.

За несколько лет перед тем он был оскорблен Людовиком XIV: король устроил охоту, не предупредив об этом Рогана, занимавшего при дворе должность обер-егермейстера. Взбешенный таким невниманием к своей особе, Роган в присутствии короля и вельмож сломал свой охотничий нож (то есть отказался от должности распорядителя королевской охоты) и ускакал. Его поступок показался придворным чудовищно дерзким, и они ожидали взрыва гнева со стороны короля, но Людовик сохранил невозмутимость.

После этой выходки Роган уехал в провинцию и жил там уединенно, ожидая случая отомстить королю.

Между тем в Париже созрел заговор, инициатором которого стал Афиниус Ван ден Энден. Этот человек был известен всей образованной Европе. Названный в бастильских протоколах школьным учителем, он был на самом деле доктором филологии, получившим образование в Гааге у иезуитов. По окончании колледжа он принял сан священника, но, не чувствуя призвания к духовному служению, оставил паству и женился. В Амстердаме он открыл частную школу, в которой с невероятной быстротой обучал иностранным языкам по изобретенной им методике; среди его учеников был Спиноза. Кроме того, Энден был известен как философ, занимавшийся политическими вопросами и, в частности, устройством справедливого государства.

Энден был последователем и другом Иоганна де Витта, великого пенсионария (президента) Голландской республики, у которого оспаривал власть штатгальтер (главнокомандующий сухопутными вооруженными силами) Вильгельм Оранский. В 1672 году толпа оранжистов растерзала де Витта и его брата Корнелиуса; убийцы получили от Вильгельма Оранского должности и пенсии. Энден бежал от преследований в Париж, где предложил Людовику XIV свергнуть с помощью своих друзей, оставшихся в Голландии, Вильгельма Оранского, который тогда искал союза с Англией и Испанией против Франции. Людовик заинтересовался этим проектом, но вскоре Энден раскрыл истинные планы короля насчет Голландии (Людовик стремился присоединить Голландию к Франции) и начал действовать против него. Он сошелся с Латреомоном, авантюристом, не столько недовольным королем, сколько ищущим случая разбогатеть, – не важно, каким путем, – и через него вошел в сношения с губернатором Испанских Нидерландов де Монтре, договорившись с ним о совместных действиях против Людовика XIV.

Заговорщики выработали план оккупации Нормандии при поддержке испанской армии и голландского флота. Чтобы вторжение иностранных войск не так сильно оскорбляло патриотические чувства французов, Монтре хотел иметь руководителем восстания кого-нибудь из видных французских вельмож. Тогда-то заговорщики вспомнили о Рогане. Латреомон отправился к нему в поместье, где в доверительной беседе открыл принцу план заговора. Роган согласился возглавить оккупационные войска, и таким образом руководители заговора составили весьма разношерстную компанию, в которой каждый преследовал свои цели: Энден хотел помочь отстоять независимость своей страны, а заодно попытаться осуществить в Нормандии свою республиканско-демократическую утопию; Латреомон надеялся разбогатеть и занять видный пост в независимой Нормандии; Рогана прельщали слава, бурная жизнь, щекочущая нервы, возможность возвратить утраченное положение и отомстить королю.

Были и другие, менее заметные участники заговора: племянник Латреомона, Вильгельм Прео, принявший участие в заговоре по своей бесхарактерности и по привычке слушаться дядю, и маркиза де Вилар, молодая вдова, которая сделалась соучастницей из-за любви к Прео. Оба они не выезжали из Нормандии, где занимались вербовкой местных дворян.

2 июля 1674 года в Париже, в доме Ван ден Эндена, состоялось решающее совещание руководителей заговора. В этот день они получили давно ожидаемые новости. Монтре напечатал в «Голландской газете» условленную заметку, которая означала, что штатгальтер выделяет на экспедицию в Нормандию триста тысяч экю, а голландский флот под начальством адмирала Рюйтера готов высадить в Нормандии двадцать тысяч человек. Было решено, что Латреомон поедет в Руан формировать тайное ополчение из нормандских дворян, а Ван ден Энден отправится в Брюссель для окончания переговоров с Вильгельмом Оранским. Роган должен был остаться в Париже, чтобы не возбуждать подозрений.

Однако гром грянул среди ясного неба.

11 сентября 1674 года Роган приехал в Версаль, где собрался весь двор для приема папского нунция. Во дворце к нему подошел капитан королевской гвардии Бриссак и сказал, что должен поговорить с ним наедине. Когда они вышли из капеллы, где должен был состояться дипломатическии прием, Бриссак тотчас потребовал у Рогана шпагу. Принц, пораженный неожиданностью ареста, не оказал никакого сопротивления.

Рогана посадили в королевскую карету, специально выделенную для этой цели, и препроводили в Бастилию под охраной лейтенанта и четырех солдат. В крепости его встретил комендант Бемо, который уже имел приказ военного министра Лувуа, запрещающий произносить вслух имя арестованного.

Заключенному отвели довольно обширную комнату с одним окном, заколоченным изнутри двойными ставнями; снаружи была толстая решетка. Эта комната стала последним жилищем принца Людовика де Рогана. Окруженный неизвестностью и терзаемый подозрениями, он так и не узнал имени своего предателя.

Этим человеком был адвокат Жером дю Козе де Назель. Усердно посещая лекции Эндена, он постепенно втерся к нему в доверие и узнал, что учитель занимается политическими вопросами не только теоретически, но и практически. Рассчитывая на богатое вознаграждение, Назель 10 сентября написал королю длинное письмо, в котором сообщил все, что знал о заговоре. Доносчик мог назвать одни имена, но не имел никаких улик; тем не менее Людовик отреагировал мгновенно, распорядившись арестовать всех участников заговора.

После ареста Рогана Бриссак отправился в Руан за Латреомоном. Он расставил солдат у дверей гостиницы, где остановился Латреомон, но вошел в его комнату один – они были давними знакомыми. Латреомон еще лежал в постели; ничего не подозревая, он завязал с Бриссаком дружескую беседу. Вдруг Бриссак сказал тем же добродушным тоном:

– Латреомон, я арестую тебя именем короля.

Латреомон оторопел от неожиданности, но быстро оправился и попросил позволения собрать свои вещи. Бриссак не возражал, внутренне радуясь тому, что дело сладилось так легко. Латреомон вышел в другую комнату, а Бриссак тем временем впустил в комнату двух солдат.

Спустя несколько минут Латреомон вернулся, держа в руках два пистолета, из которых выстрелил сразу, как только появился в дверях. Однако пули попали не в Бриссака, а в одного из солдат. Бриссак, желая показать Латреомону, что он не испугался, крикнул ему: «Стреляй!» Второй солдат, приняв это за команду, выстрелил в Латреомона. Пуля попала ему в бок, Латреомон повалился на пол. Его перенесли в постель и послали за лекарем и духовником. Он умер на другой день, ни в чем не сознавшись и только твердя:

– Такая смерть достойна храброго солдата!…

Энден, возвращавшийся из Брюсселя, был арестован в Бурже. В его кармане нашли письмо Монтре, доказывавшее факт сношений с главнокомандующим вражеской армей (в это время шла война с Испанией, и Испанские Нидерланды были превращены в арену боевых действий). Прео и госпожа Вилар были схвачены в Нормандии. Всех их заперли в Бастилии. Вскоре, после одного удачного для французов сражения, была захвачена карета Монтре, спасшегося от преследования верхом, где была найдена его переписка с Ван ден Энденом.

Открылось следствие. Каждое утро, в пять часов, следователь вызывал арестантов в Арсенал на допрос. Первым перед правосудием предстал Энден. Король приказал обращаться с этим «сумасбродом» как можно строже, но Энден молчал или все отрицал. От всего отпирался и Прео, смекнувший, что у следствия нет прямых улик против него; госпожа Вилар созналась в авторстве восьми малозначащих писем.

Фактически следователи имели всего два доказательства преступления арестованных. Первым были шифрованные письма, где Монтре именовался Кверквевином, Фландрия – Марией, Голландия – Маргаритой, а Роган – Марианной, – то были имена зятя и трех дочерей Ван ден Эндена. Латреомон скрывался в них под именем мадемуазель д'Аржан; суммы, которые заговорщики надеялись получить от Испании и Голландии, назывались ценой алмазов, место, где должен был пристать голландский флот, – домом, оружие – обозом, корабли – мешками, вспомогательные войска – лекарствами Кверквевина. Вторым доказательством была копия с договора, заключенного заговорщиками с Монтре, по которому последний обещал выдать им 100 тысяч ливров, а также выхлопотать им пенсион у испанского короля; в заключение он желал Рогану счастья в исполнении его «великодушного намерения», которое, по его словам, предпринималось ради общего блага и спокойствия всей Европы.

Защита подсудимых была возложена на них самих, так как еще в 1670 году Людовик XIV издал указ, где было объявлено, что «подсудимые должны сами отвечать на все вопросы и не имеют права пользоваться советами адвокатов».

Что касается Рогана, то отсутствие его собственноручных писем к Монтре и гибель Латреомона могло бы, пожалуй, спасти его если не от тюремного заключения, то хотя бы от смерти. Однако он оставался в полном неведении относительно хода следствия. Другие узники пытались предупредить его о выгодах его положения, крича по ночам в каминные трубы: «Латреомон умер и ни в чем не признался!» – но тюремное начальство приняло меры, чтобы Роган не мог их слышать.

Людовик чрезвычайно опасался, что Рогану могут устроить побег из Бастилии. Когда его вели на допрос, рота мушкетеров занимала все выходы Арсенала, а комендант Бастилии лично приводил его к следователям и отводил назад в камеру.

Несмотря на полную изоляцию, Роган все же понял, что у следствия нет против него ничего, кроме подозрений. Тогда король прибегнул к подлой уловке. Он послал к Рогану в Бастилию министра Лувуа, который от имени короля обещал ему полное прощение, если тот чистосердечно расскажет обо всем, что знает. Роган поверил и попался в ловушку: признавшись во всем, он выдал и себя и остальных.

Получив признание Рогана, следователи передали дело в суд парламента, который признал арестованных виновными в государственной измене и вынес следующий приговор: «Принц Роган, кавалер Прео и маркиза Вилар осуждаются на обезглавливание на Гревской площади. Афиниус Ван ден Энден будет казнен смертью на виселице».

Когда Рогану зачитали приговор, им овладело отчаяние. Комиссар, читавший бумагу, сделал паузу и продолжил: «Король, принимая во внимание знатное происхождение и оказанные услуги, смягчает приговор суда…» При этих словах лицо Рогана просияло, и он, перебив чтеца, стал горячо благодарить и славить Людовика.

– Потрудитесь дослушать, монсеньор, – холодно сказал экзекутор, – я еще не закончил: «Его Величество смягчает наказание господину Рогану следующим образом: он избавляет его от обыкновенных и чрезвычайных допросов перед исполнением приговора, которому он должен подвергнуться по решению суда».

Он умолк, а Роган молчал, ожидая продолжения, еще не веря, что это конец. Затем он пришел в такую ярость, что перепугал всех присутствующих. Он кричал, что убьет Лувуа, убьет короля, проклинал их обоих и предсказывал им смерть, еще более постыдную, чем та, которую назначили ему. Его едва усмирили при помощи священников. Опасаясь, что он может от отчаяния наложить на себя руки, комендант Бастилии почел за благо надеть на него цепи и приставить к нему постоянного наблюдателя.

Но одного смертного приговора Людовику было мало: Эндена и Прео перед казнью подвергли пытке. Она заключалась в том, что ноги пытаемого сдавливали двумя дубовыми досками, соединенными железным обручем; между колен вставляли деревянные или железные тетраэдры, утыканные гвоздями. Пытка эта всегда сопровождалась обмороками и часто – смертью.

Семидесятичетырехлетний Энден совсем обессилел от мучений, его колени были буквально истолчены, как в ступе. Последний вопрос, на который Людовик хотел получить от него ответ, был: верит ли он в Бога? Старик, находясь при последнем издыхании, прошептал: «Да». Судьи составили протокол и дали ему подписать.

Роган и госпожа Вилар были избавлены от пытки – первый, как уже было сказано, по милости короля, а вторая благодаря тому, что родилась женщиной.

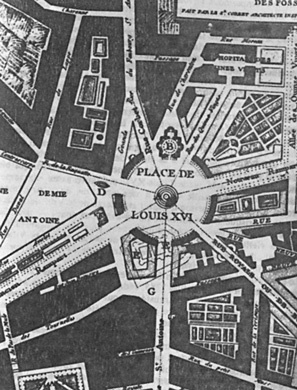

27 ноября 1674 года в семь часов утра все улицы в Сен-Антуанском предместье были заняты королевской гвардией и двумя ротами конных мушкетеров. На Бастильской площади возвышались три эшафота, между которыми стояла виселица. Башни и стены крепости были заполнены солдатами и офицерами, толпы народа стекались сюда со всего Парижа.

В половине третьего люди увидели, как Роган, с обрезанными волосами и связанными руками, вышел из Бастилии, высоко подняв голову и ни на кого не обращая внимания, – видимо, сознание неизбежности смерти придало ему силы. За ним шел Прео, который, несмотря на перенесенные мучения, испросил разрешение идти пешком; за ними ехала тележка с Энденом и госпожой Вилар. Энден проявлял признаки слабости и малодушия, что было приписано современниками его глубокой старости. Роган, увидев страдания старика, растрогался.

Осужденных поставили каждого перед своим эшафотом.

Рогана первого возвели на эшафот, завязали глаза и поставили на колени. Было очень холодно, и священник накинул ему на плечи свой плащ; в то же мгновение палач снес Рогану голову. Тело его выдали родственникам, которые, выполняя волю покойного, похоронили его в Жуарском аббатстве.

Прео в это время не сводил глаз с госпожи Вилар, которая, в свою очередь, шептала ему последнее «прости». Он не позволил завязать себе глаза и умер, глядя на нее. Его голова скатилась на землю, как будто желая покоиться у любимых ног; ее бросили обратно на эшафот.

Госпожа Вилар умерла, громко читая молитву.

Очередь была за Энденом. Он был повешен помощниками палача, так как сам палач сослался на усталость.

Казнью Рогана Людовик XIV окончательно поставил на колени родовитое дворянство, которое с тех пор превратилось в высокопоставленную дворцовую прислугу, целиком зависящую от милости короля.

Герцог де Лозен

В 1688 году появилась знаменитая книга Лабрюйера «Характеры, или Нравы нашего века». В конце главы «О дворе», говоря о некоем Стратоне, автор заметил, что жизнь, которую он прожил, никому не может и присниться. Современники без труда узнали в Стратоне герцога де Лозена.

Лозен происходил из гасконского рода Комонов. Он был третьим сыном в семье и в молодости носил имя маркиза де Пюигильена.

Сен-Симон, близко знакомый с ним, рисует внешность и характер Лозена следующим образом: «Он был невысок, белобрыс, для своего роста довольно хорошо сложен, с лицом высокомерным, умным, внушающим почтение, однако лишенным приятности… был он крайне тщеславен, непостоянен, полон прихотей, всем завидовал, стремился всегда добиться своего, ничем никогда не был доволен, был крайне необразован… характером обладал мрачным, грубым; имел крайне благородные манеры, был зол и коварен от природы, а еще больше от завистливости и тщеславия, но при всем том бывал верным другом, когда хотел, что случалось редко, и добрым родственником; был скор на вражду, даже из-за пустяков, безжалостен к чужим недостаткам, любил выискивать их и ставить людей в смешное положение; исключительно храбрый и опасно дерзкий, он как придворный был наглым, язвительным и низкопоклонным, доходя в этом до лакейства, не стеснялся в достижении своих целей ни искательства, ни козней, ни интриг, ни подлостей, но при том был опасен для министров, при дворе всех остерегался, был жесток, и его остроумие никого не щадило». Иначе говоря, Лозен был обаятельным мерзавцем, провозвестником того типа французских аристократов, чей личный и кастовый эгоизм уже не имел противовеса в виде военных и государственных заслуг.

Юный маркиз де Пюигильен прибыл ко двору без гроша в кармане. Фуке одолжил ему немного денег на первое время, а затем его приютил маршал де Грамон, двоюродный брат его отца. Юноша сумел понравиться госпоже де Монтеспан, любовнице короля, царившей тогда при дворе; вскоре он сделался также любимцем Людовика, который дал ему только что сформированный гвардейский драгунский полк и придумал специально для него должность генерал-полковника драгун.

Но юный честолюбец рассчитывал на большее, и в 1661 году, когда открылась вакансия на должность фельцехмейстера артиллерии, попросил ее у короля. Людовик пообещал передать артиллерию под его начало, поставив одно условие – несколько дней держать назначение в тайне (видимо, чтобы избежать докучных разговоров и неизбежных объяснений с другими просителями).

Пюигильен провел эти дни как на иголках. Наконец настал срок, когда король должен был объявить о его назначении. Пюигильен с утра вертелся в Сен-Жерменском дворце, ожидая, пока король выйдет с заседания совета по финансам. В одной комнате с ним находился дежурный камер-лакей Ниер; он поинтересовался, что привело маркиза во дворец в столь ранний час. Пюигильен, уверенный в благополучном исходе своего дела, выложил ему, не таясь, их с королем секрет. Ниер горячо поздравил его, вытащил часы и, сказав, что у него есть еще одно важное поручение, сломя голову помчался по малой лестнице наверх, где размещалось военное ведомство Лувуа, чтобы сообщить министру сенсационную весть.

Лувуа неприязненно относился к Пюигильену – из-за того, что ему покровительствовал Кольбер, – и, разумеется, не хотел, чтобы должность, так тесно связанная с его ведомством, оказалась в руках его врага. Выслушав Ниера, Лувуа расцеловал его и отпустил, после чего взял какие-то бумаги, чтобы иметь предлог обратиться к королю, и поспешил в зал заседания Королевского совета.

При его появлении удивленный Людовик встал и пошел ему навстречу. Отведя короля в оконную нишу, Лувуа заговорил о том, что знает о намерении его величества отдать Пюигильену артиллерию; он заклинал короля не делать этого ввиду капризного характера генерал-полковника драгун, каковой, по его мнению, послужит причиной неизбежных ссор между ним и военным ведомством.

Людовик, крайне раздосадованный болтливостью Пюигильена, заявил министру, что еще ничего не решил, и отпустил его. Чуть позже, когда совещание закончилось, он вышел из комнаты и молча прошел мимо воспрянувшего Пюигильена, не удостоив его даже взглядом. Изумленный Пюигильен, видя, что обещанного назначения не произошло, обратился к королю при вечернем раздевании, прося его объяснить, что случилось. «Ваше назначение пока что невозможно, – сухо ответил король. – И вообще я еще посмотрю».

По уклончивости ответа и холодному тону, которым он был дан, Пюигильен догадался, что дело неладно. Он обратился к королевской фаворитке госпоже де Монтеспан, умоляя ее похлопотать за него перед королем. Та с легкостью обещала оказать содействие, но, разузнав, что король недоволен Пюигильеном, так же легко забыла свое обещание; тем не менее она продолжала ободрять маркиза надеждой на успешный исход дела.

Потеряв терпение и ломая голову над тем, что могло стать причиной этих проволочек, Пюигильен, рассказывает Сен-Симон, «решился на поступок, который можно было бы счесть невероятным, если бы он не свидетельствовал о нравах тогдашнего двора». Говоря коротко, маркиз переспал с горничной госпожи де Монтеспан и добился от нее того, что девушка разрешила ему спрятаться под кроватью своей госпожи перед тем, как к ней придет король (благопристойный Людовик проводил ночи неизменно в постели с королевой, но во второй половине дня имел обыкновение посещать своих любовниц).

Через некоторое время ничего не подозревающие король и госпожа де Монтеспан уединились в ее спальне, прямо над притихшим Пюигильеном. Как и ожидал маркиз, разговор коснулся его, и он узнал обо всем: и о гневе короля на его несдержанность, и о противодействии Лувуа его назначению, и о решении короля отдать эту должность другому; кроме того, он услышал, как госпожа де Монтеспан поддакивает и всячески чернит его перед Людовиком.

Можно только догадываться, что чувствовал Пюигильен во время этих разговоров и потом, когда любовники надолго замолчали, но он ни малейшим шорохом не выдал своего присутствия. «Везения у него было больше, чем благоразумия, и его не обнаружили», – говорит Сен-Симон.

Дождавшись, когда спальня опустела, Пюигильен выбрался из-под кровати и, тщательно стряхнув пыль с костюма, как ни в чем не бывало устроился у дверей покоев госпожи де Монтеспан, которая переодевалась, чтобы пойти на репетицию балета. Предложив руку вышедшей фаворитке, он «с самым спокойным и почтительным видом» спросил, смеет ли он надеяться, что она соблаговолит-таки напомнить о нем королю. Госпожа де Монтеспан заверила, что не забыла о его просьбе, и принялась расписывать, с каким усердием она ходатайствует за него. Пюигильен «дал ей время вконец завраться» и тогда, склонившись к ее уху, сообщил ей, что она «лгунья, дрянь, мерзавка, сучка», и слово в слово пересказал ее последний разговор с королем.

Госпожа де Монтеспан была так поражена, что едва добрела до места репетиции, где упала без сознания на руки королю. Вечером она пересказала Людовику свой разговор с Пюигильеном. Оказывается, ее потрясение было вызвано уверенностью в том, что осведомленность Пюигильена объясняется не чем иным, как вмешательством дьявола. Людовик, пришедший в ярость от тех оскорблений, которые пришлось выслушать госпоже де Монтеспан, недоумевал не меньше ее, хотя и не впутывал в эту историю нечистого.

С этого времени между Пюигильеном и королем возникла враждебная натянутость. Несмотря на это, Пюигильен через несколько дней возобновил разговор о своем несостоявшемся назначении, дерзко настаивая на выполнении данного ему обещания. Король коротко ответил, что считает себя свободным от данного им слова, поскольку Пюигильен нарушил поставленное условие хранить дело в тайне. Тогда Пюигильен повернулся спиной к королю, выхватил из ножен шпагу и яростно преломил ее о колено, вскричав, «что в жизни больше не будет служить монарху, который столь недостойно не держит слова».

«Разгневанный король, – пишет Сен-Симон, – в тот миг совершил, быть может, самый прекрасный в своей жизни поступок: распахнул окно, выбросил в него трость, сказав, что никогда бы не простил себе, если бы ударил столь знатного дворянина, и вышел».

На следующий день Пюигильен был арестован у себя дома и посажен в Бастилию. Его содержали без особой строгости, и маркиз, как видно из дальнейшего, не почувствовал ни капли раскаяния.

Де Гитри, близкий друг Пюигильена, осмелился вступиться за него перед королем. Ему удалось убедить Людовика, будто неслыханное поведение маркиза объясняется тем, что он потерял голову, получив отказ от столь значительной должности, на которую полностью рассчитывал. Король объявил о своем намерении забыть произошедшее и в знак примирения попросил Пюигильена принять вместо должности фельцехмейстера артиллерии патент капитана гвардии. Узник, видя «столь невероятно скорое возвращение благосклонности короля», имел довольно наглости, чтобы поторговаться, в надежде вырвать место позначительнее. В конце концов ему все же пришлось удовлетвориться тем, что ему давали. Едва он дал свое согласие, как ворота тюрьмы распахнулись перед ним. Таким образом, он стал первым и единственным узником Бастилии, условием освобождения которого было личное согласие на повышение в чине. И, судя по всему, его препирательство длилось довольно долго, так как он вышел из Бастилии с огромной бородой, над которой потешался весь двор и которую он и не подумал сбрить.

Тюремное заключение нисколько не вразумило его, и впоследствии он сыграл над королем еще одну злую шутку. Унаследовав после смерти отца титул герцога де Лозена, он начал ухаживать за принцессой Монако. Но вскоре выяснилось, что король и тут перешел ему дорогу. Взбешенный Лозен вначале дал почувствовать свою ярость коварной принцессе, отдавшей предпочтение не ему, а какому-то королю. Явившись к ней в послеобеденный час, когда она отдыхала вместе с другими дамами, полулежа на ковре, расстеленном прямо на полу, он завел светский разговор, во время которого ловко наступил острым каблуком на ладонь принцессы, попрощался и, круто повернувшись, вышел. Светские приличия заставили принцессу вытерпеть экзекуцию, не издав ни звука.

Затем наступила очередь Людовика. Лозен занял позицию в нужнике напротив комнаты, где должно было состояться свидание короля с принцессой Монако. Через небольшое отверстие в двери он увидел, как король зашел в комнату, отослав лакея за принцессой; при этом снаружи в замочной скважине остался торчать ключ. Лозен вышел из своего убежища, запер короля на два оборота и с величайшим наслаждением бросил ключ в нужник. Вслед за тем он занял прежний пост и давился от смеха, слушая недоуменный разговор любовников через запертую дверь, а потом наблюдая, как сбежавшаяся прислуга освобождает сконфуженного короля. Эта проделка благополучно сошла Лозену с рук.

К несчастью для Лозена, его стремления и надежды всегда опережали его действительное положение, пусть даже самое блестящее. Вскружив голову Мадемуазель (так называли дочь герцога Орлеанского), он предложил ей выйти за него замуж и получил ее согласие; Людовик разрешил им пожениться. Этот почти королевский брак должен был принести дерзкому счастливцу огромное состояние и неслыханное влияние, но Лозену было этого мало. Он непременно желал, чтобы венчание состоялось во время королевской мессы. Герцог Орлеанский, весьма недовольный выбором дочери, воспользовался этим и сумел убедить короля, что Лозен окончательно зарвался. Людовик вторично взял назад свое слово. «Мадемуазель метала громы и молнии», – пишет Сен-Симон, но Лозен на удивление всем «с великим благоразумием, вообще-то ему не свойственным, принес эту жертву королю». В качестве утешительного приза он получил роту телохранителей-алебардщиков и был тут же произведен в генерал-лейтенанты; чуть позже, в 1670 году его назначили командующим армией во Фландрии. Но что все это значило по сравнению с расторгнутой помолвкой!

В ноябре 1671 года последовала новая опала – на этот раз по наговору его врагов, сумевших убедить Людовика в том, что Лозен использует свое влияние в армии для подготовки мятежа. После короткого пребывания в Бастилии он оказался в Пиньероле, где уже десять лет томился Фуке, и был заключен в каземат; все его должности были у него отобраны. Он провел в Пиньероле почти десять лет – с декабря 1671 по апрель 1681 года.

Лозен и здесь сумел остаться собой, превратив жизнь коменданта Пиньероля Сен-Марса в сущий ад. В 1676 году он попытался бежать: выломал оконную решетку и стал спускаться по стене, но по неловкости свалился прямо на голову часовому. Будучи огорчен неудачей, он устроил в камере пожар; на следующий день сделал попытку покончить с собой; еще через день симулировал приступ мистического безумия, а затем в течение двух недель изображал глухонемого. И при всем том он еще был вечно недоволен комендантом!

Сен-Симон передает следующий случай, рассказанный ему самим Лозеном. Однажды он опасно заболел и позвал священника для исповеди. По его словам, он так боялся, что к нему пришлют поддельного исповедника, что когда в камеру вошел капуцин, Лозен схватил его за бороду и изо всех сил стал дергать, чтобы проверить, не накладная ли она.

Тяготясь одиночеством, Лозен выломал решетки в дымоходе и однажды ночью перепугал Фуке, чья комната находилась ниже, свалившись к нему в камин. С трудом признав в неожиданном госте юношу, некогда искавшего его покровительства, бывший суперинтендант, которому в ту пору запрещали видеться и переписываться с кем бы то ни было, жадно принялся его расспрашивать о новостях. «Несчастный суперинтендант, – рассказывает Сен-Симон, – весь обратился в слух и только широко раскрыл глаза, когда этот бедный гасконец, который был счастлив, что его приняли и приютили у маршала де Грамона, повел речь о том, как он был генералом драгун, капитаном гвардии, получил патент и назначение на командование армией. Фуке был в полном замешательстве и решил, что Лозен повредился в уме и рассказывает свои видения, особенно когда тот поведал, как он не получил артиллерии и что случилось потом; услышав же, что король дал согласие на его свадьбу с Мадемуазель, о том, что стало помехой этому браку и какие богатства невеста принесла бы в приданое, Фуке совершенно уверился, что безумие собеседника достигло предела, и ему стало страшно находиться рядом с ним». Позже, когда бывшему суперинтенданту позволили писать родным, он первым делом упомянул о «безумии» бедняги Пюигильена; с каким же изумлением он прочитал в ответном письме, что все рассказанное беднягой Пюигильеном – чистая правда! Одно время Фуке, кажется, готов был поверить, что и его родные тронулись в уме.

Отношения Лозена с Фуке продолжались довольно долго и закончились смертельной ссорой. Дело было в том, что шестидесятилетний Лозен сумел соблазнить двадцатилетнюю дочь Фуке, приехавшую навестить отца; передают, что девушка проникла к нему в комнату по тому же дымоходу. Фуке пришел в ярость и нажаловался на Лозена коменданту, выдав, что старый распутник тайно получает письма и деньги. Лозен вышел из Пиньероля заклятым врагом Фуке и, как мог, вредил ему при его жизни, а когда тот умер, перенес свою ненависть на его семейство.

Своим освобождением Лозен был обязан Мадемуазель, которая ради этого уступила герцогу Мэнскому, незаконнорожденному сыну короля, ряд своих владений, – такую цену Людовик назначил за свободу ее любовника.

Выйдя из тюрьмы, Лозен уехал в Англию, где приобрел славу страстного и необыкновенно везучего игрока. Парламентская революция 1688 года, отнявшая корону у Якова II в пользу голландского штатгальтера Вильгельма Оранского, предоставила Лозену случай с триумфом вернуться во Францию. Свергнутый Яков бежал из страны, доверив ему самое дорогое – королеву и принца Уэльского, которых Лозен благополучно доставил в Кале. Благодарная королева исхлопотала для спасителя аудиенцию у Людовика. Их встреча состоялась на Сен-Жерменской равнине. Король вернул Лозену свое расположение вместе с постоянными апартаментами в Версале, Фонтенбло и Марли.

Отныне и до самой смерти Людовика XIV Лозен не покидал двора. Несмотря на значительное влияние, которым он пользовался в Версале, он сделался нелюдим и задумчив; каждую годовщину своей последней опалы он отмечал каким-нибудь сумасбродством, снискав себе славу мрачного оригинала. Их отношения с Мадемуазель длились еще несколько лет, будучи отмечены бурными ссорами, во время которых принцесса царапала его ногтями, а он, не стесняясь, поколачивал ее; однажды, чтобы вымолить прощение, он прополз на четвереньках через всю галерею. В конце концов эта странная пара рассталась.