Библиотека

Теология

Конфессии

Иностранные языки

Другие проекты

|

Ваш комментарий о книге

Голованов Я. Этюды об ученых

Николай Миклухо-Маклай:

«МОИМ ПУТЕШЕСТВИЯМ Я НЕ ПРЕДВИЖУ КОНЦА…»

Нет ни одного мальчишки, который бы не завидовал Миклухо-Маклаю. Жизнь среди папуасов, в хижине под сводами тропического леса, на берегу тёплого, ласкового океана – о, этот волшебный сон детства, который снится всем, и лишь редкие из редчайших обращают его в явь! Каким счастливцем кажется нам в отроческие годы Николаи Николаевич Миклухо-Маклай! Став взрослыми, мы узнаем, как тягостна и печальна была судьба этого человека, но все равно та ранняя сладкая зависть остаётся.

Жизнь Коли Миклухи складывалась из рук вон. Вольнодумство, «бунтарские» речи, открытые призывы помогать «жертвам произвола», горячие симпатии к Чернышевскому, даже в Петропавловке успел посидеть – с эдакими характеристиками он недолго проучился во 2-й Санкт-Петербургской гимназии. Из университета его тоже исключили с «волчьим билетом» – «без права поступления в другие высшие учебные заведения России…». В 18 лет он уезжает в Германию и ведёт нищенскую жизнь, экономя на каждом куске хлеба. Денег нет вовсе, даже пуговицы присылает ему мать из России. Он уже нехорошо покашливает, и совершенно непонятно, отчего в те годы не сожгла его чахотка. На каникулы домой не едет: бережёт деньги, собирает медяк к медяку 180 рублей – сумму для него гигантскую – и посылает их опальному Чернышевскому. В Гейдельберге, Лейпциге и Иене изучает он философию, историю, потом медицину, но изучает как-то вяло, абы изучать, томится, хандрит, нервничает, успокаивает себя одинокими прогулками.

В эту пору в мечтательном молодом человеке совершенно невозможно увидеть будущего Маклая – человека уникального упорства и всепобеждающей воли. Очевидно, аккуратность, а не способности привлекает к нему внимание Эрнста Геккеля – замечательного натуралиста и любимого профессора, лекции которого он никогда не пропускал. Геккель приглашает его принять участие в экспедиции на Канарские острова, и Николай соглашается не задумываясь: вряд ли можно отыскать 20-летнего студента, который бы задумался, когда ему предлагают сплавать на Канарские острова.

С этого момента начинается великий подвиг его жизни, его Большое Путешествие, его Экспедиция за Человеком, которая длилась всю жизнь. Он уезжал и трижды возвращался в Россию, а в четвёртый раз вернулся, чтобы умереть. Он уехал юношей, а когда умирал, седой, казался глубоким стариком в свои 42 года. Молодостью и жизнью заплатил он за краски южных морей и блеск тропического солнца. Пятьдесят раз писал он завещания, но последнего так и не написал. Когда он вернулся в Сингапур из путешествия в дебри Малакки, это был скелет: взрослый мужчина, который весил меньше 40 килограммов.

Каждая страница его сочинений, которые были изданы лишь через 62 года после его смерти, оплачена гнойными язвами и жаром лихорадки, унижениями перед кредиторами и зависимостью от чиновников. Но он шёл на все, чтобы поведать человеку о Человеке. Он хотел доказать людям, что у разветвлённой кроны человеческих рас один общий корень, который делает бессмысленными все дебаты о высших и низших расах, о кастах избранных и племенах изгоев, которым на роду написано быть рабами. Миклухо-Маклай не только классик науки – он преподал классический урок служения ей.

За 20 лет своих скитаний Николай Николаевич объездил Канары и Марокко, Чили и Египет, Англию и Йемен, Швецию и Эфиопию, побывал на легендарном острове Пасхи, посетил Таити, Самоа, Каролинские и Филиппинские острова, жил в Австралии, обошёл весь Малайский архипелаг. Но, конечно, главное его путешествие – Берег Маклая. Здесь, среди папуасов северовосточного берега острова Новая Гвинея (теперь Ириан) и близлежащих островков, прожил он в общей сложности два года и восемь месяцев. Первым и, увы, последним из европейцев пришёл он сюда без ружья и пистолета, вооружённый лишь уважением и доброжелательством. И в сердцах этих людей, находящихся по уровню своего развития в каменном веке, он тоже нашёл доброжелательство и уважение. Он изучает их нравы, обычаи, методы земледелия, промыслы, зачатки торговли. Он развенчал миф о «страшных людоедах», но разглядел другую опасность. Не боевые пироги и копья страшат его. Грабя, обманывая, убивая, спаивая, развращая, идёт по джунглям страшное чудовище – колониализм.

На протяжении своей короткой жизни Маклай видит, как растут аппетиты этого зверя. Русский учёный пишет меморандумы и воззвания премьерам и царям, взывает о помощи с трибун и газетных полос, негодует и мечтает о колонии свободных и честных русских переселенцев на одном из тихоокеанских островов. У него было много планов, которые он не успел осуществить, но много и таких, которые он не мог осуществить. Не знаю, понимал ли он это. Если понимал – тем выше его подвиг. В Ленинграде, в музее, лежат его коллекции. В далёкой Австралии, может быть, и сейчас ещё живы два глубоких старичка – его сыновья. На острове Ириан белые муравьи давным-давно источили все бревна его хижины, но из прошлого уходит там в будущее легенда о Миклухо-Маклае – бледном «каарам тамо» – «человеке с Луны».

Исаак Ньютон:

«ГИПОТЕЗ НЕ ИЗМЫШЛЯЮ…»

Этот человек сформулировал основные законы механики, открыл закон всемирного тяготения, открыл законы разложения белого света и выдвинул корпускулярно-волновую теорию света, разработал дифференциальное и интегральное исчисления, открыл закон охлаждения нагретого тела, открыл закон сопротивления движению в вязкой жидкости, сконструировал один из первых термометров, впервые построил отражательный телескоп. Лагранж скажет о нём: «Он самый счастливый – систему мира можно установить только один раз».

Он родился вьюжной зимой 1642 года, после рождества, когда метель особенно тоскливо выла в высоких каминных трубах Вулсторпа. Родился до срока, таким хилым и слабым, что Варнава Смит, священник, считал, что он не жилец на этом свете. Сам Ньютон говорил впоследствии: «По словам матери, я родился таким маленьким, что меня можно было бы выкупать в большой пивной кружке». Но слабый этот младенец выжил всем на удивление и, странно, за всю свою долгую жизнь почти никогда не болел, к 84 годам потерял лишь один зуб. Он не знал своего отца, который умер до его рождения. Отчим говорил, что отец был «диким, чудным и слабым человеком». Когда ему было три года, отчим с матерью уехали, а мальчик остался с бабушкой. Так они и жили – в маленьком сельском домике из серого камня, окружённом редким плетнём.

Он окончил сельскую школу и мог бы удовлетвориться этим, как соседние мальчишки, сыновья таких же фермеров, каким был его отец. Но, к счастью, родные послали его в Королевскую школу в Грэнтэм – маленький городок в десяти километрах от родной деревушки.

Это было его первое из немногих путешествий. Ведь Ньютон был удивительным домоседом и за всю свою жизнь никогда не отъезжал от родного дома дальше чем на 180 километров. Он никогда не пересекал Ла-Манш и не оставлял Англию ни на один день. О нём писать трудно: никаких приключений, невероятных событий, редкостных коллизий. Вероятно, где-нибудь в гостях, в толпе вы бы и не обратили внимания на этого молчаливого, неостроумного человека ниже среднего роста, с самой заурядной внешностью. Говорят, что он был плохим собеседником и мог в разговоре вдруг замолчать и задуматься. Тогда взгляд его быстрых, живых глаз как бы застывал. Такие мужчины не пользуются успехом у женщин, и Ньютон так и не женился. И влюбился он тоже, кажется, лишь раз, мальчишкой, когда учился в Грэнтэме. Её звали мисс Сторей, и она была очень хорошенькая. Эта девочка – единственный романтический образ его жизни. Верность ему он сохранил навсегда, даже в старости навещал старушку, в которую превратилась девочка.

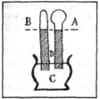

В отроческие годы Ньютон отличался от сверстников равнодушием к шумным забавам и интересом к любой работе, требовавшей каких-нибудь орудий, инструментов или приспособлений. Он мог часами наблюдать за плотником или кузнецом, а потом сам, как мог, повторял увиденное. Очень заинтересовала его ветряная мельница, которую сооружали неподалёку от Грэнтэма. Когда он понял наконец принцип её работы, то тотчас построил маленькую модельку, в которой поселил мышонка. Чтобы поесть, мышонок должен был взбираться наверх к мешочку с зерном и при этом вращать мельничное колесо.

Потом, в Тринити-колледже, в Кембридже, он тоже живёт как-то незаметно, сторонится весёлых студенческих компаний, избегает вечеринок, а если и приходит, не пьёт, сидит словно по принуждению. Впрочем, поведение его определяется во многом положением. Смерть отчима лишила его всякой родительской помощи. И студентом он становится не сразу. Сперва он суб-сайзер, бедняк, которого хоть и пускали на лекции, но требовали, чтобы за это он прислуживал своим богатым однокашникам. Студентом он стал только в 1664 году, но и тут поначалу ничем замечательным себя не выказал. Был прилежным, интересовался математикой. Но мало ли их, прилежных, которые чем-то интересуются. Учился он как-то незаметно, средне, и невозможно проследить, как буквально за несколько лет происходит это сказочное превращение вчерашнего провинциального школьника в совершенно самостоятельного и оригинального исследователя. Тому нет никаких объяснений, никаких толчков извне, никаких побудительных причин. И можно только догадываться, что этот процесс шёл постоянно в глубинах его могучего мозга.

Потом, спасаясь от ужасов чумы (в одном Лондоне сожгли 31 тысячу трупов), он уезжает на два года в родную деревушку. Эти годы хочется назвать «болдинской осенью» Ньютона. Он работает сверх всякой меры. В этом домике с крутой крышей рождаются дифференциальное и интегральное исчисления. Здесь на грубом деревенском столе он раскладывает линзой солнечный луч, познавая тайну спектра. Здесь, под этими окнами, росла самая знаменитая в мире яблоня, с которой однажды с глухим стуком упало самое знаменитое в мире яблоко, подсказав Ньютону закон всемирного тяготения. «Всё это происходило в два чумных года – 1665-й и 1666-й, – пишет Ньютон, – ибо в это время я был в расцвете изобретательских сил и думал о математике и философии больше, чем когда-либо».

Существовало ли на самом деле легендарное яблоко или это просто красивый символ – сказать трудно: уж очень много тут разнотолков. Великий Гаусс сердился, когда при нём поминали Ньютоново яблоко. «Не понимаю, – писал он, – как можно предполагать, чтобы этот случай мог ускорить или замедлить это открытие. Вероятно, дело происходило таким образом: однажды к Ньютону пришёл глупый и нахальный человек и пристал с вопросом, каким образом он мог прийти к своему великому открытию. Ньютон, увидев, с кем он имеет дело, и желая отвязаться, ответил, что «ему пало на нос яблоко», и это совершенно удовлетворило любознательность того господина». Гаусс фантазирует довольно беспочвенно, потому что сам Ньютон, описывая своё открытие, ни словом о яблоке не упоминает. «В том же году (то есть в 1666-м. – Я. Г.) я задумался о тяготении, простирающемся до лунной сферы, – писал он, – и… пришёл к выводу, что силы, удерживающие планеты на их орбитах, должны быть обратно пропорциональны квадрату расстояния между планетой и центром, вокруг которого она обращается. Сравнивая затем силу, требующуюся для удержания Луны, с силой тяготения на поверхности Земли, я нашёл ответ, за которым не пришлось далеко ходить». Примерно то же говорит и некий Пембертон, которому Ньютон сам рассказывал о рождении великого закона. В своих воспоминаниях он пишет: «Когда он (Ньютон. – Я. Г.) гулял в саду, ему пришли в голову разные соображения о силе тяжести. Так как эта сила не уменьшается заметно на самых далёких расстояниях от центра Земли… ему показалось совершенно естественным предположить, что действие этой силы простирается гораздо дальше, чем обыкновенно думают, может быть, до Луны, подумал он, и если так, то, может быть, оно влияет на движение Луны? А может быть, даже движение Луны по её орбите не что иное, как действие той же самой силы?».

Редакция, как видите, другая. По Ньютону, мысль его с небес спустилась на Землю, по Пембертону – с Земли поднялась к небесам, но и тут и там – ни слова о яблоке. Откуда тогда взялось яблоко? Впервые о нём рассказал Вольтер уже после смерти Ньютона, якобы со слов его племянницы Екатерины Кондьюит. Легенду укрепили и воспоминания Стакли – друга молодости Ньютона. Он, вспоминает разговор, который происходил незадолго до кончины великого учёного. «После обеда, поскольку погода была тёплой, мы вышли в сад и пили чай в тени яблонь вдвоём – он и я, – пишет Стакли. – Между прочим, он упомянул о том, что как раз в аналогичной обстановке идея гравитации пришла ему в голову: соответствующее настроение и яблоко, упавшее в этот момент, способствовали рождению этой идеи…» Так или иначе, но в течение 93 лет после смерти Ньютона ни один человек не уходил из его дома в Вулсторпе без того, чтобы не взглянуть на легендарную яблоню. В 1820 году сильная буря сломала старое дерево, и из его обломков сделали стул – новый предмет поклонения посетителей мемориального музея.

История с яблоком просто забавна и в то же время весьма характерна для легенд о научных открытиях, склонных к фетишизации вещей второстепенных. Если яблоко и существовало, оно, мне кажется, всё-таки не заслуживает этой всемирной и многовековой славы. В этом прежде всего убеждают слова самого Ньютона, который писал: «Я постоянно держу в уме предмет моего исследования и терпеливо жду, пока первый проблеск постепенно и мало-помалу не превратится в полный и блестящий свет».

Итак, луч его гения в 1666 году высветил закон всемирного тяготения. Ньютон знает, какие силы держат на небе Луну, но мир узнает об этом только через 20 лет: в характере учёного есть одна странность – он не любит публиковать своих работ. Он очень нетороплив и обстоятелен. «Я гипотез не измышляю» – любимое его выражение, почти девиз. Эта неторопливость и равнодушие к публикациям своих работ обошлись ему очень дорого. В 1692 году маленькая собачка Ньютона по кличке Алмаз в отсутствие хозяина опрокинула свечу на кипу рукописей, которые сгорели дотла. Вряд ли какая-нибудь другая собака нанесла человечеству столь большой ущерб. Ньютон был на грани психического заболевания, некоторое время не мог работать. Некоторые биографы именно с этим событием связывают проявления его болезненного самолюбия, властной нетерпимости ко всем, кто работал в науке в областях, близких к сфере его интересов. Он не мог примириться с мыслью, что Лейбниц независимо от него пришёл к дифференциальному и интегральному исчислениям. Он спорит всю жизнь. Спорит с Гуком, с Гюйгенсом, с Флэмстидом. С желчным раздражением пишет он слова, которые и в наши дни иногда звучат, к сожалению, справедливо: «…Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придётся тратить все силы на защиту своего открытия».

В апреле 1695 года, когда Ньютон был смотрителем лондонского Монетного двора, необыкновенный гость из России трижды приезжал туда, чтобы познакомиться с техникой чеканки монет. Окружавшие называли его «десятником», но относились с высоким уважением. И наверное, они встретились там, в древнем Тауэре, – царь Пётр и Исаак Ньютон. Как жгуче интересно было бы узнать, о чём говорили два этих великих человека! Известно только, что, когда Ньютон составлял список адресов, по которым следовало разослать его «Математические начала», он специально пометил: «6 – царю для него самого и для главных библиотек Московии».

Даже в конце жизни не изменила Ньютону его гениальная творческая интуиция. Он подолгу наблюдает за искрами, которые проскакивают между иголкой и натёртым шерстью янтарём. Он пишет, что они напоминают ему маленькие молнии. Он чувствует, что стоит перед вратами таинственного, ещё никем не названного огромного мира электричества и магнетизма. Он уже готов был распахнуть их, но ему не хватило времени. Пройдут годы, и его соотечественники, Фарадей и Максвелл, подарят человечеству то, что не успел сделать он.

Ньютон умер в Кенсингтоне, под Лондоном, 31 марта 1727 года. Каменная болезнь жестоко мучила его, но здесь как будто утихла, он смеялся, беседовал с врачом, читал газеты. А ночью тихо умер. Угас. Незадолго перед смертью, словно оглядывая свою жизнь, такую спокойную внешне и такую неистово бурную внутренне, Исаак Ньютон сказал: «Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, развлекающимся тем, что от поры до времени отыскиваю камешек более цветистый, чем обыкновенно, или красную раковину, в то время как великий океан истины расстилается передо мною неисследованным».

Пифагор:

«ЧИСЛО ЕСТЬ СУЩНОСТЬ ВСЕХ ВЕЩЕЙ»

Этого крепкого юношу с упрямой шеей и коротким носом настоящего драчуна судьи одной из первых в истории Олимпиад не хотели допускать к соревнованиям, укоряли маленьким ростом. Он пробился и победил всех противников. Случись такое каких-нибудь 2530 лет спустя, и газеты всего мира вышли бы с аншлагами: «Никому не известный Пифагор (Греция) завоевал золотую медаль в кулачных боях». Впрочем, в нынешних олимпийских программах нет кулачного боя. А тогда не было газет и медалей. А если бы и были – они не дожили бы до наших дней. Газеты и медали не живут тысячелетия. Только легенды выживают…

Вся жизнь его – легенда. Даже не легенда, а наслоения многих легенд. Чего только не рассказывали о нём! Говорили, например, что у него бедро из золота, что он обладает чудесной способностью одновременно находиться в разных местах. Наверное, среди самых удивительных и противоречивых домыслов есть крупицы истины, но огромная тяжесть ушедшего времени вдавила, растворила их в этом фантастическом окружении, сделала невидимыми для нас.

Очень мало мы знаем о жизни Пифагора. Он родился на острове Самос. Меньше пяти километров голубой воды залива Кушада отделяло остров от берегов Малой Азии. Он видел в тёплой дымке ясных дней жёлтые дороги, бегущие по большой земле в большой мир. Они звали его, и он пошёл к ним. Совсем юным покинул родину молодой сын Мнезарха – Пифагор. Он прошёл по дорогам Египта, попал в плен к персидскому полководцу Камбизу, который увёз его в Вавилон, где он прожил 12 лет, жадно впитывая речи халдейских жрецов, передававших как эстафету неизвестно кому и когда открывшиеся истины астрономии и бредни астрологии. Может быть, именно астрология породила в нём то бессильное оцепенение мистика, которое так мешало его гению и выросло затем в философию пифагорейской школы. После возвращения домой он переселяется в Италию, затем в Сицилию, и здесь, в Кротоне, рождается эта школа-секта, процветающая под покровительством тирана Поликрата. Это была тайная организация, попасть в которую могли лишь молодые аристократы, выдержавшие труднейшие испытания. Новички, например, должны были дать обет пятилетнего молчания. До того как их «души будут очищены музыкой и тайной гармонией чисел», они не имели права видеть учителя, а могли лишь внимать его голосу, находясь за занавесом. Вместе с тем они были трудолюбивы и аскетичны – Пифагор и его ученики. Вот их заповеди:

Делай лишь то, что впоследствии не огорчит тебя и не принудит раскаиваться.

Не делай никогда того, чего не знаешь. Но научись всему, что следует знать…

Не пренебрегай здоровьем своего тела…

Приучайся жить просто и без роскоши.

Не закрывай глаз, когда хочется спать, не разобравши всех своих поступков в прошлый день.

Через тысячи лет великий учёный Альберт Эйнштейн писал: «Удивительным, необычайным казался самый факт, что человек способен достигнуть такой степени надёжности и чистоты в отвлечённом мышлении, какую нам впервые показали греки в геометрии!» Трудно сказать, какие научные идеи принадлежали Пифагору, какие – его воспитанникам. И ещё неизвестно, он ли вывел прутиком на песке чертёж Пифагоровой теоремы, известной сегодня каждому школьнику. Кстати, большинство историков науки единодушны в том, что суть «теоремы Пифагора» была известна задолго до него математикам Вавилона, Китая и Египта, а пифагорейцы дали этой теореме лишь наиболее красивое доказательство. Они часто гуляли и на прогулках занимались наукой, так что очень вероятно, что теорема родилась на песке. Так же как и доказательство того, что сумма внутренних углов любого треугольника равна двум прямым. Так же, как геометрические решения квадратных уравнений. И может быть, в радостном удивлении склонились они однажды над зыбким чертежом своим, боясь, что ветер унесёт первое в истории доказательство несоизмеримости диагонали квадрата и его стороны. Доказательство испугало их: получалось, что нет известного числа, квадрат которого равнялся бы 2, – ведь они верили только в рациональные числа. В этой несоизмеримости была какая-то ересь, нечто противное богам. И они поклялись великим магическим числом 36 никому не рассказывать о своём открытии. Клятву не сдержал Гиппас Месапонтский, и боги наказали его, утопив в море…

Рассказывают – это опять лишь легенда, – что, когда Пифагор доказал свою знаменитую теорему, он отблагодарил богов, принеся им в жертву 100 быков. Немецкий поэт Шамиссо много веков спустя написал об этом стихи. Он говорил в них, что со времён Пифагоровой жертвы все скоты на земле дрожат от страха, когда открывают что-нибудь новое.

Пифагор не записал своего учения. Оно известно лишь в пересказах Аристотеля и Платона. Гераклит утверждал, что Пифагор ученее всех современников, хотя и считал, что в гении его есть «худое искусство – магия», противная богам. «Они признали математические начала за начала всего существующего», – пояснял Аристотель. Чётные числа, например, допускавшие раздвоение, казались пифагорейцам более разумными, олицетворяли некое положительное явление. Так число получало характер, теряло вечное абстрактное начало, как теряют абстракцию числа 2 или 5 в классном журнале для школьника, выводящего мелом «пифагоровы штаны». Число 4, например, олицетворяло у пифагорейцев здоровье, гармонию, разумность, мистика цифр оказалась очень живучей и дожила до наших дней. Много веков спустя после смерти Пифагора церковники «изобрели» «чёртову дюжину», объявили 12 знаком счастья и нарекли 666 «числом зверя». Числа 6 и 28 считались совершенными, поскольку были равны сумме своих собственных делителей (6=1+2+3; 28=1+2+4+7+14). Когда Пифагора спросили, кого можно считать другом, он ответил, – числа 220 и 284, каждое из которых равно сумме делителей другого. Но в преклонении перед гармонией цифр, перед незыблемостью математической логики было и великое откровение, которое Гегель называл смелостью, о котором писал Энгельс: «Подобно тому как число подчинено определённым законам, так подчинена им и вселенная; этим впервые высказывается мысль о закономерности вселенной».

Пифагор изучал акустику. Он нашёл, что все музыкальные интервалы подчинены простейшим рациональным числовым отношениям. Он изучал астрономию, считал Землю шаром, первым вывел наклон эклиптики и планетных орбит и построил свою систему мира, опять-таки отражающую, по его мнению, великую гармонию чисел. Он даже душу математизировал, утверждая, что «душа – солнечные пылинки». В. И. Ленин помечает в скобках в своих «Философских тетрадях»: «(=пылинка, атом)» – и рядом пишет на полях: «Пифагорейцы: догадки, фантазии о сходстве макрокосма и микрокосма».

Итак, при всех издержках у знаменитого философа из Кротона – кстати, первого философа, который назвал себя философом, – немало великих догадок и фантазий. Вот почему люди помнят его уже две с половиной тысячи лет. Вот почему среди знаменитых олимпийских чемпионов он, мне кажется, долго останется самым знаменитым, потому что ему выпало счастье победить всесильного соперника – время.

Блез Паскаль:

«Я ХОТЕЛ ОТКРЫТЬ ВЕЧНЫЕ ЗАКОНЫ…»

Паскаль – это Гоголь в науке. Та же безмерная талантливость, необыкновенная творческая щедрость и тот же духовней надлом, мистические кошмары, яд которых отравлял мозг, то же перечёркивание самого себя, которого не мог вынести его гений. Жизнь этого француза – одна из самых ярких и трагических биографий в истории естествознания. Ещё в детстве, когда он был совсем маленьким, поразила его непонятная нервная болезнь. По описаниям можно предположить, что он был укушен бешеной собакой: мальчик панически боялся воды, бился в судорогах, наконец затих совершенно бесчувственный и казался мёртвым. Если так, непонятно, как он выжил. А он выжил и довольно скоро оправился от недуга. В 4 года он лишился матери и был, по существу, предоставлен самому себе в выборе игр и занятий. Иногда отец его – президент овернской палаты сборов и налогов – рассказывал сыну о разных диковинных вещах: о порохе, о грозе, об увеличительных стёклах. Отец хотел развить в нём ум, а не память и никогда не требовал ничего заучивать. Влез не утратил великий дар детства – способность удивляться – очень долго. Однажды за завтраком он заметил, что, если постучать по фаянсовому блюду ножом, а потом приложить к нему палец, звук исчезает. Куда? Он написал об этом маленькое сочинение. А было ему тогда 12 лет. Отец слыл страстным и талантливым любителем математики. Переписывался с Декартом, Ферма и Робервалем, и математические споры не были редкостью в его доме.

– Папа, а что такое геометрия? – спросил однажды Влез.

Отец задумался. Он видел будущее сына в изучении языков и не хотел распылять его усердие.

– Как тебе объяснить?… Это средство чертить правильные фигуры и находить существующие между ними отношения.

Такое пояснение, по его расчётам, вряд ли могло возбудить детскую любознательность. Отец ошибся. На бумаге и на полу детской Влез выводит начальные теоремы Эвклида. Он не знает даже общепринятых терминов и называет прямую палкой, круг – колесом, параллелограмм – длинным квадратом. Застав его за этим занятием, отец был обрадован. Он прибежал к своему другу, математику Ле-Пайлеру, со слезами радости:

– Мой сын будет великим математиком! Это я открыл сегодня!

И сын действительно стал великим математиком. В 16 лет он доказал «теорему Паскаля» и написал трактат о конических сечениях. В 18 лет изобрёл счётную машину – «бабушку» современных арифмометров. Предварительно он построил 50 моделей. Каждая последующая была совершеннее предыдущей. Юный конструктор записывает, не зная ещё, что мысль его на века обгоняет своё время: «Вычислительная машина выполняет действия, более приближающиеся к мысли, чем всё то, что делают животные». Машина приносит ему популярность. Оценить его формулы и теоремы могут лишь считанные люди, а тут – подумать только! Машина сама считает!! Это мог оценить любой смертный, и вот толпы людей торопятся в Люксембургский сад, чтобы поглазеть на чудо-машину, о ней пишут стихи, ей приписывают фантастические добродетели. Влез Паскаль становится знаменитым человеком.

А впрочем, звание знаменитого человека он действительно заслужил. Он – один из выдающихся математиков своего времени, он спорил с Ферма, а чопорный Декарт отказался верить, что автору присланных ему математических трудов только 16 лет.

В 24 года Паскаля разбил паралич. Он с трудом передвигался на костылях, но продолжал работать. Ах, как мешали ему эти костыли! Ведь теперь он задумал до конца решить загадку атмосферного давления, поставить последнюю точку в многолетних трудах Галилея, Торричелли и Рея. Сначала он соглашался с древней схоластической аксиомой: «Да, очевидно, природа действительно не терпит пустоты». Но, вникая в суть вопроса, понял, что «отвращение природы к пустоте» – пустой набор слов. Если это правда, «отвращение» на вершине горы и у её подножия должно быть одинаковым, если оно будет разным – дело не в «отвращении», а в давлении атмосферы. Но как поставить опыт, если ноги отказались служить ему?!

В ноябре 1647 года Паскаль пишет мужу своей сестры детальное письмо, в котором просит его поставить задуманный им эксперимент на горе Пюи-де-Дом (высота 1467 метров). Лишь в сентябре следующего года снедаемый любопытством Паскаль получил точный ответ: давление на вершине горы меньше, чем у её подножия. В Париже он сам повторяет этот опыт в башне на улице Риволи.

Казалось бы, дух этого необыкновенного человека победил его слабую плоть, но вдруг в том же роковом для него, 1648 году в 25-летнем Паскале наступает резкий перелом. Он оставляет все занятия математикой и физикой, читает только богословские книги, стремится к уединению. Трудно объяснить причины этой перемены. Виной тому, бесспорно, и расшатанная нервная система, и частые жестокие головные боли, и модное учение янсенистов, убеждавших его, что отказ от науки будет жертвой богу, который послал ему физические страдания. Повлияла на него и смерть отца в 1651 году, и пострижение любимой младшей сестры Жаклины в монахини. Очень это был ранимый, впечатлительный человек, с нервной системой неустойчивой, ломкой. Муки тела и муки духа терзали его. Здоровье его катастрофически ухудшается. Спазмы горла, страшные головные боли. Пил по капле, согревал ноги, натирая их водкой. За ним нежно ухаживали преданные друзья, развлекали, вывозили в «свет».

И снова, несмотря на все физические страдания, гений его, постепенно трезвея от религиозного дурмана, ищет спасения в труде. Он возобновил переписку с Ферма, ответил на письмо известного кутилы и игрока кавалера де Мерэ, в котором изложил новые идеи в области теории вероятностей (единственный случай в истории, когда кутила помог науке), изобрёл тачку и омнибус. Постепенно он выкарабкивается из бездны отчаяния. Здоровье идёт на поправку, он даже подумывает о женитьбе. И надо же случиться этой поездке на праздник в Нейи! Лошади понесли карету, на мосту (через Сену шарахнулись в сторону: две первые, оборвав постромки, рухнули в воду. Карета уцелела чудом. Когда к ней подбежали, Паскаль был без сознания. С этого мгновения можно считать, что он умер, хотя он и прожил ещё восемь лет. «Я так слаб, что не могу ни ходить без палки, ни ездить верхом, – писал он в письме к математику Пьеру Ферма. – Я не могу даже ехать в экипаже…» Избегая людей, он сидел одетый во власяницу, усаженную гвоздями, жёлтый, худой, молчаливый. Его огромный горбатый нос только подчёркивал сходство с нахохлившейся больной птицей. Молитвы и чтение Священного писания были единственным его занятием. Этими восемью годами Паскаля церковь жестоко мстила науке. «Последние годы его жизни, – пишет один из биографов, – были печальной агонией, полной странных страданий. Часто казалось ему, что перед ним разверзается бездна, в которую влечёт его непреодолимая сила».

Паскаль умер 19 августа 1662 года, 39 лет от роду. Говорят, что в 1789 году герцог Орлеанский приказал вырыть кости Паскаля и отдать алхимику, который обещал добыть из них философский камень. Но, наверное, это только легенда.

Луи Пастер:

«НАУКА СПОСОБСТВУЕТ ТОРЖЕСТВУ ВЕЛИКИХ ИДЕИ»

Белые халаты на улице Ру так же привычны глазу парижан, как скромные блузки продавщиц из универмагов Риволи и вольная пестрота рубах Монмартра.

Белые халаты – живая эмблема улицы Руу её слава, напоминание о трудах сегодняшнего дня, воспоминания о её великом прошлом: на улице Ру в Париже находится Институт Пастера. В стенах этого здания жил и работал великий человек, подаривший миру новую науку – микробиологию. Жизнь Луи Пастера глубоко драматична, его характер удивительно противоречив. Отважный в работе, робкий в жизни, целеустремлённый и постоянно меняющий объекты своих исследований, слезливо-сентиментальный и теряющий голову в коротких вспышках гнева, не лишённый любви к броской фразе и осторожный в своих выводах – таков Луи Пастер. Он не пил сырого молока и мыл каждую вишню кипячёной водой, но не боялся брать пипеткой слюну из пасти бешеной собаки и бесстрашно работал у коек холерных больных. Когда его коллега Девиль намекнул, что это опасно, он спокойно спросил: «А долг?» «Тон его при этом стоил целой проповеди», – вспоминал Девиль.

Этот человек, который зажёг на небосклоне науки целое созвездие ярчайших открытий, должен был всю жизнь отстаивать свои истины в бесполезных, утомительных, иссушающих мозг спорах. Немало найдётся других учёных, которые испытали то же число незаслуженных оскорблений и обид, насмешек и издевательств, как Луи Пастер. Но вряд ли найдётся другой учёный, который бы так болезненно на это реагировал. Даже в зените своей славы он был затравлен настолько, что после первой прививки против бешенства ночью его мучил кошмар. «Убийца!» – ясно слышал он голоса людей за окном своей спальни.

Я стою в кабинете Пастера у стола. Маленький и какой-то непривычно низенький стол. Портрет бородача с простым, открытым лицом крестьянина: отец. Камин. Маленькие мехи для раздувания огня. Маслено блестящие кожаные корешки книг. В соседней комнатушке – шкаф с платьем. Красная с белой отделкой мантия профессора Сорбонны. Строгих линий сюртук, расшитый зелёным позументом, – лишь 40 человек могли носить такие сюртуки, сорок «бессмертных» Большой Академии. Вокруг – музейная чистота и та особая неживая расстановка предметов, какая бывает в мемориальных святынях. Впрочем, возможно, и при жизни Пастера этот кабинет был таким неживым, потому что его хозяин редко бывал здесь. Хозяин жил в лаборатории. «У меня наконец есть то, – писал он в письме, – чего я всегда желал, – лаборатория, доступная мне во всякое время: она под моей квартирой; иногда всю ночь в ней горит газ, и опыты не прерываются…»

Да, он именно жил в лаборатории.

Нельзя точно подсчитать, сколько лет провёл в лаборатории Пастер. Но с уверенностью можно сказать – десятилетия. Грузноватый, медлительный на людях человек преображался, как только попадал в лабораторию – стихию, для которой он был рождён. Он приходил сюда рано утром и возвращался домой впотьмах, на цыпочках, чтобы не разбудить жену. Один врач, наблюдая работу Пастера, спросил его: «Знаете ли, ведь вам грозит паралич, и близкий». – «Знаю», – с улыбкой ответил Пастер.

Лаборатория для Пастера была источником высшей радости жизни, её главным содержанием и смыслом. А паралич действительно разбил его в 46 лет, но через несколько месяцев необыкновенным усилием воли он победил болезнь и снова принялся работать. И когда сегодня вы проходите в лаборатории Пастера от стола к столу, от полки к полке, перед вами не просто приборы, инструменты и хрупкое лабораторное стекло, но овеществлённые годы его жизни, в которых зашифрован страстный рассказ о его исканиях, сомнениях и победах.

Вот картонные кубики, похожие на детские игрушки. Рядом деревянные многогранники. Он вырезал их своей бритвой в маленькой лаборатории в парижской Эколь Нормаль, чтобы отослать старому профессору Био – признанному авторитету в области химии: ему было 26 лет, и он бредил кристаллами. Это была его первая по-настоящему большая работа. «Кристаллизация таит в себе чудеса… – писал он позднее уже из Страсбурга другу юности Шапюи. – Если ты приедешь в Страсбург, ты поневоле станешь химиком. Я не буду говорить с тобой ни о чём, кроме кристаллов». За изменением внешней конфигурации кристаллов он разглядел особенности их молекулярного строения. Ещё и ещё отрабатывал он методику своих опытов, снова и снова проверяя себя. Могучие деревья растут медленно. Он никогда не торопился.

Впрочем, именно в Страсбурге он совершил, пожалуй, самый стремительный поступок в своей жизни: на пятнадцатый день после приезда в город он сделал предложение Мари Лоран, дочери ректора Страсбургского университета. Они прожили вместе 46 лет и были очень счастливы…

Чётким, прямым почерком сделаны рукой Пастера этикетки на лабораторных склянках. Чёрные чернила выцвели и порыжели – ведь они высохли больше ста лет назад. Пастер занимался тогда исследованием процессов брожения вина. Это был важнейший шаг на пути решения проблемы «самозарождения», многие десятилетия обсуждавшейся естествоиспытателями разных стран. Споры о том, существует или нет «самозарождение» живых организмов, разгорались как пламя, перебрасывались из лабораторий в гостиные аристократов, эхом, иногда нелепо искажённым, гремели в газетах и журналах.

Пастер не спорил – Пастер работал. Это были годы кропотливого труда, годы мучительной борьбы не только со своими противниками, которым нет числа, но и с собой. Ещё сегодня он плакал от радости – так удачен был завершённый опыт, а назавтра уже обвинял себя в недобросовестности эксперимента.

«Думать, что открыл важный факт, томиться лихорадочной жаждой возвестить о нём и сдерживать себя днями, неделями, годами, бороться с самим собой, стараться разрушить собственные опыты и не объявлять о своём открытии, пока не исчерпал всех противоположных гипотез, – да, это тяжёлая задача». Я прочёл эти слова в лаборатории Пастера и подумал, что знать их и помнить о них надо каждому, кто решил отдать себя науке. Сто лет назад, сегодня, всегда…

Здесь, в лаборатории, открывается новая грань таланта этого удивительного человека. Тонкий экспериментатор был недюжинным изобретателем. Колба Пастера – хрупкое сооружение с длинным, причудливо выгнутым носиком. Более ста лет назад в неё налили молодое вино. Оно не скисло до сих пор – секрет формы колбы бережёт его от микробов брожения. А вот конденсатор оригинальной конструкции, рядом горящий медным жаром автоклав, первый автоклав, построенный учеником Пастера Шамберленом, который топился, как утюг, древесным углём, вакуумный насос – тоже собственное изобретение. Химик, биолог, врач не чурался инженерных задач.

Луи Пастер наиболее широко известен своей борьбой с болезнью бешенства. Но прививки от бешенства – это итог. Помимо изучения процесса брожения и решения векового спора о «самозарождении», Пастер прославил своё имя исследованиями болезней вина и пива, шелковичных червей, вопросов инфекции и применения вакцин. Сейчас часто говорят о связи учёного с жизнью. Луи Пастер не «связывался», а просто жил жизнью своего народа. Так он спас виноделов и шелководов Франции от разорения, так он спасал жизнь солдат, искалеченных немецкими снарядами во время франко-прусской войны. Доктор Бакер писал: «В настоящее время работник в мастерской, учёный в лаборатории, земледелец в поле, медик у постели больного, ветеринар перед домашним животным, винодел перед суслом, пивовар перед брагой – все они руководствуются идеями Пастера. В дни, когда Тьер подписал позорный мир с Германией в 1871 году, он, гражданин и патриот, писал в статье «Почему Франция не сумела в опасный период найти истинно великих людей?»:

«Культ наук в самом высоком смысле слова, возможно, ещё более необходим для нравственного, чем для материального процветания нации… Жертва своей политической неустойчивости, Франция ничего не сделала для того, чтобы поддержать, распространить и развить достижения науки в нашей стране… Франция… уделяла лишь самое незначительное внимание своим высшим учебным заведениям… Наука повышает интеллектуальный и моральный уровень; наука способствует распространению и торжеству великих идей». В письме к матери, скромнейшей женщине, дочери простого огородника, он писал: «Я всегда соединял мысль о величии науки с величием Родины, которую ты вдохнула в меня». Он писал отцу, кожевеннику: «Тебе я обязан упорством в ежедневной работе… Ты чтил великих людей и великие дела: смотреть в высоту, искать новых знаний, стремиться к высшему – вот чему ты учил меня». Передо мной фотография – седой старик с добрыми глазами, на груди которого колючками тонких лучей сверкает орден. Знаменитый парижский фотограф Надар сделал этот снимок на торжествах в Сорбонне в 1882 году, когда Пастеру исполнилось 60 лет.

Он дожил до дней своей славы. 25 тысяч документов, которые хранятся в его квартире, – это гимн благодарности людей всего земного шара великому французу. Листаю большую папку почётных грамот. 29 декабря 1893 года Пастер стал почётным членом русской Академии наук. Среди 60 приветствий из России на одной из грамот нахожу выцветшую подпись – Александр Столетов. Русские учёные не только отдавали дань уважения своему французскому коллеге – они были его учениками, помощниками. Первый среди них – Илья Ильич Мечников. Наверное, немногим известно, что урна с прахом великого русского биолога хранится в библиотеке Пастеровского института, в нескольких шагах от склепа, в котором похоронен Луи Пастер.

Он завещал своим ученикам: «Не высказывайте ничего, что не может быть доказано простыми и решительными опытами… Чтите дух критики, сам по себе он не пробуждает новых идей, не толкает к великим делам. Но без него все шатко. За ним всегда последнее слово. То, чего я требую от вас и чего вы, в свою очередь, потребуете от ваших учеников, – самое трудное для исследователя».

Ученики выполнили его заветы. Семена, брошенные Пастером, проросли не только на улице Ру, его имя принадлежит всему миру; и нельзя не вспомнить замечательные слова К. А. Тимирязева, который писал: «Грядущие поколения, конечно, дополнят дело Пастера, но… как бы далеко они ни зашли вперёд, они будут идти по проложенному им пути, а более этого в науке не может сделать даже гений».

Иван Павлов:

«НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ, НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ И НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ»

В сентябре 1959 года, когда в Сокольниках была открыта Американская национальная выставка, там поставили электронную машину «IBM. RAMAC 30 S», отвечающую на разные вопросы посетителей. Я задал машине такой вопрос: «Кто из советских учёных наиболее популярен в Соединённых Штатах?» Машина «подумала» и ответила: «Иван Павлов». Слава у этого человека была вселенская, коллеги избрали его старейшиной физиологов мира, о нём сняли фильм, его портреты писали известнейшие художники, целую полку книг о Павлове можно составить сегодня, добавить что-либо к этому – задача трудная.

Человек небольшого роста, худощавый, скромно, незаметно одетый, припадающий на одну ногу, но с выправкой офицера, левша, необычайно быстрый даже в старости, живой, но без старческой мелкой суетливости, с лицом то серьёзным, то насмешливым, но никогда бесстрастным – вот портрет-схема хозяина Колтушей. Американский врач Джон Келлог, вспоминая выступление Павлова в Баттл-Крине в 1923 году, писал: «Когда Павлов говорит, то не только голосом, но и мимикой стремится выразить свои мысли. Глаза его горят, мускулы лица непрестанно играют, изменяя ежесекундно выражение лица. Если бы он не был ведущим физиологом мира, он легко мог быть величайшим драматическим актёром».

А сам он говорил, что если бы не был учёным, то стал бы крестьянином. Он любил и уважал труд. Первый вопрос новому сотруднику, желавшему попасть в его лаборатории, был таким: «Сколько времени можете работать? Что может отвлечь? Семья? Жилищные трудности?» Это можно толковать как заботу о человеке, но гораздо больше здесь заботы о деле – своём деле и деле своего молодого товарища. Павлов был физиологом, как говорят, «от бога». Ничего, кроме науки, серьёзно его не интересовало. Если он собирал живопись или бабочек, то это была не страсть, не пожирающее мозг пламя коллекционирования, а вид отдыха. Он восхищался в Мадриде полотнами Гойи, но в Риме в музей не пошёл – не до картин тогда ему было.

Всемирно признанный учёный, он постоянно учится: в 69 лет он увлекается изучением психических заболеваний и каждое воскресенье посещает больницу, которой заведовал его друг доктор А. В. Тимофеев. В 80 лет он начинает изучать психологию.

В беседе с А. М. Горьким он развивает идею «рефлекса цели» – великого двигателя человеческой жизни. «Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной, – говорит он. – Одна свобода без строгой дисциплины и правила без чувства свободы не могут создать полноценную человеческую личность».

Через годы вспоминая встречу с этим удивительным седобородым человеком, Горький писал о нём: «И. П. Павлов был – и остаётся – одним из тех редчайших, мощно и тонко выработанных организмов, непрерывной функцией которых является изучение органической жизни. Он изумительно целостное существо, созданное природой как бы для познания самой себя».

«Целостное существо», Павлов был существом очень сложным, человеком нелёгким. Полагая его основателем блестящей школы физиологов, мы не можем не отметить, что работать с ним было трудно. Он был точен до педантичности и скрупулёзно аккуратен. Если жена передвигала какую-либо вещь на его столе на другое место, он выговаривал ей: «Она лежала не здесь. Где лежала, там и лежать должна!» Порядок вырабатывался на десятилетия. Всячески одобряя изобретательность и нестереотипность мышления своих сотрудников, приветствуя оригинальность и быстроту решений, Павлов тем не менее считал, что работа в целом должна идти лишь по пути, им намеченному, поощрял самостоятельность других лишь в рамках его собственных идей. Он делал это столь умело и тонко, что многие не замечали созданной им атмосферы интеллектуального единовластия, тем более что Павлов в работе не терпел никакого внешнего чинопочитания.

Очень сложно эволюционировало отношение великого учёного к Советской власти. Вскоре после Октябрьской революции он заявляет о своём решении уехать за границу. Это сообщение очень огорчило В. И. Ленина. А. М. Горькому удаётся уговорить Павлова остаться в Петрограде. 24 января 1921 года В. И. Ленин подписал специальный декрет «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика И. П. Павлова и его сотрудников». И всё-таки некоторое время Павлов настроен по отношению к новой власти враждебно, в чём повинно в немалой степени и его окружение тех лет. Постепенно враждебность сменяется иронией. Он устраивает маленькие демонстрации: в институте не признают пятидневку и отдыхают только по воскресеньям, лаборатории закрываются во время религиозных праздников. Ирония вытесняется интересом к новой жизни, на смену которому приходит её полное и горячее признание, нашедшее своё образное выражение в знаменитом письме Павлова к молодёжи – искреннем призыве великого учёного умножать честь и славу своей Советской Родины. Этот путь был сложен и неровен, но это был путь честного человека. Именно поэтому так ценен его итог.

Иван Петрович Павлов жил и умер как физиолог. Он всегда рассматривал и себя самого несколько отвлечённо, просто как некий живой организм. В 78 лет он после перенесённой операции ставил на себе опыты, выясняя причины перебоев в работе сердца. Профессору Д. А. Бирюкову Павлов говорил о себе: «Как всё-таки снизилась у меня реактивность коры, я теперь многое понял с этим постарением…» Наблюдать – значило работать, то есть жить. Слова, которые стоят в заголовке этого этюда, он приказал выбить на главном здании биологической станции в Колтушах. Они были его девизом до конца дней. За несколько часов до смерти он почувствовал, что теряет контроль над своими мыслями, и попросил, чтобы пришёл невропатолог. Получив от врача разъяснения, он остался доволен, успокоился, заснул. Через несколько часов он умер.

«Павлов – это звезда, которая освещает мир, проливает свет на ещё неизведанные пути», – писал Герберт Уэллс. По этим путям в свете этой звезды идут сегодня другие.

Николай Пирогов:

«МЫСЛИТЬ У ПОСТЕЛИ БОЛЬНОГО»

В своих мемуарах Пирогов вспоминал, что в детстве, насмотревшись на врачей, лечивших его брата, он любил играть в доктора. Семья была огромная: Николай – тринадцатый ребёнок, «юнейший в доме отца», как писал он, и недостатка в «пациентах» у него не было. И потом всю жизнь у него не было недостатка в пациентах. До наших дней остался он русским врачом № 1, и не только потому, что обладал он великим талантом врачевателя и обогатил медицину смелыми решениями хирурга, но и потому ещё, что звание первого русского врача присвоено ему было за душевную чистоту, человеческую отвагу, смелость в бою и споре, за правду во всём – и в науке и в жизни.

Николай Иванович Пирогов родился 13 ноября 1810 года в Москве. Он не помнил войны и бегства во Владимир. И первые воспоминания детства были самые идиллические: беседки в саду, крокет, книжки с весёлыми карикатурами на французов, частный московский пансион. Ласковое и тёплое благополучие предполагало детскую неприспособленность, но целый водопад несчастий, который обрушился на их семью, заставил его рано повзрослеть. Умерли брат и сестра, другой брат растратил казённые деньги, надо было срочно выплачивать. А тут ещё растрату совершил один из подчинённых отца, и Пирогова не только выгнали из Провиантского депо, но и потребовали возместить растрату. Случилось то, что в старинных романах называлось полным разорением семейства.

Продолжать учёбу в пансионе Николай не мог: нечем было платить. Мальчик, вчера ещё игравший в солдатики, пишет прошение о приёме в университет, утверждает, что ему уже 16 лет. А ему было 14, и после вступительных экзаменов он по-ребячьи радовался, когда отец угощал его в кондитерской шоколадом.

Выбор факультета был достаточно случайным: профессор Мухин, друг дома, присоветовал медицинский. Он учился, однако, довольно хорошо, и, удивительное дело, этого «маменькиного сыночка» не сбил, не закрутил лихой водоворот неизвестной дотоле мальчишеской свободы и самостоятельности, когда в трубочном дыму кутежа и впрямь видишь себя зрелым и многоопытным. Он быстро взрослел, но не во внешних, зримых проявлениях, а нравственно и умственно.

После смерти отца семья просто бедствовала. «Как я или лучше мы, – писал Пирогов, – пронищенствовали в Москве во время моего студенчества, это для меня осталось загадкой».

После окончания университета он работает в Дерпте, кончает, по теперешним нашим понятиям, что-то вроде аспирантуры, доучивается в Берлине, даже не доучивается, а шлифуется там как врач, стараясь перенять у опытных хирургов некоторые профессиональные приёмы – мелкие, но важные секреты маcтерства. «Лангенбек, – вспоминает Пирогов лучшего из своих наставников, – научил меня не держать ножа полной рукой, кулаком, не давить на него, а тянуть как смычок по разрезываемой ткани. И я строго соблюдал это правило во все времена моей хирургической практики…»

В жизни и трудах Пирогова трудно отыскать неожиданные взлёты. Искусство и знания хирурга не приходят с минутным озарением. Он набирал высоту медленно и неуклонно. Позднее он так оценивал своих наставников в этот период созревания в нём специалиста и человека: «Для учителя такой прикладной науки, как медицина… необходима, кроме научных знаний и опытности, ещё добросовестность, приобретаемая только искусством самосознания, самообладания и знания человеческой натуры».

Как, каким образом, посредством каких примеров шло это нравственное воспитание, сказать трудно. Ясно только, что наставники Пирогова были не только опытными врачами или искусными лекторами, не только научили его тянуть скальпель «как смычок», но и воспитали в нём человека, заложив в нравственную основу его характера те зерна гражданственности, которые потом, когда сам Пирогов стал воспитателем молодёжи, дали такие богатые всходы.

По словам одного из биографов, Пирогов считал, что путь к кафедре хирургии лежит через анатомический театр, а не через заднее крыльцо министерских квартир.

В Дерпте он стал профессором хирургии. «Матушку и сестёр, – пишет Пирогов, – я не решался перевести из Москвы в Дерпт. Такой переход, мне казалось, был бы для них впоследствии неприятен. И язык, и нравы, и вся обстановка слишком отличны, а мать и сестры слишком стары, а главное, слишком москвички, чтобы привыкнуть и освоиться…» Да и самому ему не так-то легко освоиться поначалу. Плохой немецкий язык, на котором читал он лекции, вызывал насмешки студентов. Но очень скоро искренность, простота и демократизм нового профессора делают его любимцем университета. «Правду сказать, – пишет один из его слушателей, – удивительно было, да и редко вообще может случиться, чтобы человек, встреченный с негодованием, в течение нескольких недель сделался многоуважаемым, любимым массою молодых людей».

Все налаживалось у него в Дерпте, съездил за границу, познакомился со знаменитыми врачами, с удивлением узнал, что его знают, читают его труды, да, все налаживалось, когда пригласили его в Петербург, в Медико-хирургическую академию. Он согласился, не зная ещё, как трудно ему придётся, какое это запущенное, погрязшее в воровстве и казнокрадстве учреждение, которое и медицинским-то называть неловко.

Он работает много и упорно. Постепенно налаживает госпитальное хозяйство. Снова начинает заниматься наукой. Здесь, в академии, впервые в России Пирогов создаёт, по существу, новое направление в медицине – анатомо-экспериментальную хирургию.

Как живёт он в эти годы? Из чего складываются дни его? Как он отдыхает? Вот как он сам отвечает на эти вопросы: «Целое утро в госпиталях, операции и перевязки оперированных, потом в покойницкой Обуховской больницы – приготовление препаратов для вечерних лекций. Лишь только темнело (в Петербурге зимой между 3-4 часами), бегу в трактир на углу Сенной и ем пироги с подливкой. Вечером, в семь, опять в покойницкую и там до 9… Так изо дня в день. Меня не тяготила эта жизнь…» Да, тяготило его другое. «Научная истина далеко не есть главная цель знаменитых клиницистов и хирургов», – делает он для себя неожиданное и горькое открытие.

Пирогов стремится во всех деяниях к ясности и абсолютной честности. Он сам разбирает собственные ошибки на лекциях. Он многократно проверяет теорию в больнице. Он едет на Кавказ и там в полевых лазаретах впервые в мире сто раз применяет наркоз при операциях. Не человек идёт к медицине у Пирогова, а медицина к человеку.

Началась Крымская война. Конечно, вы знаете, как работал в эти годы великий хирург, который настоятельно требовал в своём прошении, чтобы ему дозволено было «употребить все свои силы и познания для пользы армии на боевом поле»… Об этом написано много, даже в кинофильме об обороне Севастополя целые эпизоды отданы Пирогову. Из 5400 ампутаций в осаждённом городе им лично и при его участии было сделано 5 тысяч. Пирогов в Севастополе, в самом пекле. Здесь особенно остро поражают его чиновничье равнодушие и бюрократизм. «Я должен был, – вспоминает он, – неустанно жаловаться, требовать и писать». Петербургский профессор становится здесь военным организатором. «Врач… должен прежде всего действовать административно, а потом врачебно», – отмечает Пирогов, понимая, что даже самые блестящие способности хирурга навряд ли принесут кому-нибудь пользу, если будет хромать организация медицинской помощи.

Все более задумывается он о человеке не как о биологическом объекте приложения своего хирургического искусства, но как о личности, о единице того сложного множества, которое именуется обществом.

Тут задумывается он впервые над проблемами образования и воспитания, которым в будущем посвятит он так много сил и трудов. «Никогда не нуждалась истинная специальность так сильно в предварительном общечеловеческом образовании, как именно в наш век», – утверждает Пирогов. «Все должны сначала научиться быть людьми» – эти слова становятся его девизом.

Пирогов страстно, убеждённо настаивает: «Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку, наружный успеет ещё действовать. Выходя позже, он будет, может быть, не так сговорчив и уклончив, но зато на него можно будет положиться: не за своё не возьмётся. Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы, а главное – у вас будут люди и граждане».

Пирогов, который лучше многих и многих понимал, как важны глубокие специальные знания в облюбованном тобою деле, всё-таки высказывает мысль о необходимости образования самого широкого плана. «Все до известного периода жизни, в котором ясно обозначаются их склонности и их таланты, должны пользоваться плодами одного и того же нравственно-научного просвещения».

Пирогов жил и работал сто лет назад. За это время и теория и практика хирургии изменились неузнаваемо. Возможно, некоторые специальные советы и наставления великого хирурга могут вызвать улыбку у какого-нибудь студента какого-нибудь медицинского института. Но мысли Николая Ивановича о воспитании и просвещении, мне думается, не устарели и поныне, когда наша школа – и средняя и высшая – занята серьёзными проблемами своего совершенствования и переустройства. Здесь Пирогов для нас советчик очень нужный, очень, я бы сказал, современный.

Сколько диспутов проводили мы, например, об инфантилизме, нерешительности, поздней выработке в молодом человеке прочных убеждений! Послушайте, как точно говорил об этом Пирогов:

«Если вы уже научились иметь убеждения и если вы уже имеете убеждение, что деятельность ваша будет полезна, – тогда, никого не спрашиваясь, верьте себе, и труды ваши будут именно тем, чем вы хотите, чтобы они были. Если нет, то ни советы, ни одобрения не помогут. Дело без внутреннего убеждения, выработанного наукой самосознания, всё равно что дерево без корня. Оно годится на дрова, но расти не будет».

И естествен, логичен переход Пирогова от помощи физической к помощи нравственной, от лечения одного к оздоровлению многих. После войны он становится попечителем сначала Одесского, затем Киевского учебного округа. Ему легко работать с молодёжью. «Я принадлежу к тем счастливым людям, которые помнят свою молодость, – говорил Пирогов. – Ещё счастливее я тем, что она не прошла для меня понапрасну. От этого я, стараясь, не утратил способность понимать и чужую молодость, любить и, главное, уважать её».

Впрочем, его ещё нельзя было назвать стариком, когда удалился он от дел в свой последний приют – имение в селе Вишня (ныне Пирогово) под Винницей. Он бодр ещё и не сразу обратил внимание на в общем-то пустячное как будто заболевание. Его тревожат какие-то язвочки во рту. Напрасно московские врачи, отметившие 50-летие его научной деятельности с большим торжеством, успокаивают известного хирурга. Вернувшись домой, он ставит свой последний в жизни диагноз, на этот раз диагноз самому себе. Сохранилась совсем короткая записка: «Ни Склифосовский, Валь и Грубе, ни Бильрот не узнали у меня ползучую раковую язву слизистой оболочки рта. Иначе первые три не советовали бы операции, а второй не признал бы болезнь за доброкачественную. П и р о г о в. 1881 г., окт. 27». Через 26 дней он умер. Забальзамированное тело его в стеклянном гробу положили в склеп. И сегодня вы можете увидеть Пирогова в этом склепе под Винницей.

Николай Пржевальский:

«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БЛАГО – СВОБОДА»

Чехов писал: «Таких людей, как Пржевальский, я люблю бесконечно…» Я прочитал и сначала удивился: ведь они такие разные! Помещичий сын, с детства окружённый раболепствующими дворовыми. Офицер, выигрывавший сотни, тысячи рублей в карты. Нелюдим, человек грубый, иногда даже жестокий, деспотичный, равнодушный к театру и литературе, женоненавистник – как мог Чехов полюбить такого? Пржевальский ворчит и недоволен всеми. «Общая характеристика петербургской жизни – на грош дела, на рубль суматохи», – пишет он о городе. «Крестьяне, как и везде, пьяницы и лентяи, с каждым днём всё хуже и хуже», – пишет он о деревне. Иронизирует: «В блага цивилизации не особенно верю». Он называет своё время «огульно развратным». Что могло привлечь Чехова, всю жизнь радостно искавшего и находившего прекрасное в человеке, в авторе подобных категорических оценок?

Читаешь о Пржевальском, листаешь книги и то там, то здесь обнаруживаешь удивительные контрасты. Ах, какой это был сложный, противоречивый, трудный и прекрасный человек! Как непохож он на того бодрячка офицера, которого лет пятнадцать-двадцать назад показывали в кино! Как удобно биографам, каждому на свой вкус, лепить из него то нелюдима-пустынника, то восторженного романтика! В его характере так много самого разного, что отыскать можно все.

Да, крепостник, да, помещик. Но помещик, непохожий на помещиков. Его совершенно не интересовали доходы с его имения. Свои собственные деньги никогда не копил, ни разу не «вкладывал в дело» – напротив, раздавал всё, что имел: матери, дядьке, старой няньке своей. Презирал любителей племенных рысаков, открыто издевался над бобровыми шинелями.

Жизнь в Полоцком пехотном полку, замурованном в казарменной глуши Смоленской губернии, была невыносима для него. Он почти физически, как птица, жаждал простора. Написал рапорт – просил перевести его на Амур, в новые необжитые земли империи, и вместо ответа получил трое суток ареста. Не знаю, расстроился ли он этим наказанием: ещё неизвестно, что более тяготило его – армейские свободы или неволя. Дикие пьянки в полку были нормой, а похмельные промежутки занимала карточная игра. И вот, представьте себе, Пржевальский не пил водки всю жизнь. Поесть любил, баловал себя «усладами» – так называл он разные домашние кондитерские штучки, обожал шипучки, морсы, фруктовые воды, а водки не пил. В карты играл – и много. В зиму 1868 года выиграл 12 тысяч – колоссальные по тому времени деньги. Но ведь именно на эти деньги и снаряжалось в основном его первое легендарное монгольское путешествие. «Теперь, – говорил Пржевальский, – я могу назваться самостоятельным человеком и располагать собою независимо от службы». Перед отъездом из Николаевска он вышел на крутой берег Амура, взмахнул рукой – и заблестела на солнце, забилась в воздухе атласная колода. «С Амуром прощайте и амурские привычки», – засмеялся Пржевальский, глядя, как плывут под ним «счастливые» тузы и валеты.

Он крут в походах. Его слово – закон. Но ведь он прошёл там, где не ходил ни один европеец, он прошёл там, где вообще не ступала нога человека. Он умирал в песках от жажды, отбивался от отрядов озверевших фанатиков, и ни разу никто не пришёл ему на помощь. Он всегда рассчитывал только на себя и на своих товарищей. Сейчас, когда научные экспедиции насчитывают десятки, иногда сотни участников, отказываешься верить своим глазам, читая о спутниках Пржевальского. В монгольском путешествии их было четверо, в первой Тибетской экспедиции – тринадцать, во второй – двадцать один человек. Почти одиннадцать лет провёл он с этими людьми в походах. Он прошёл более 30 тысяч километров. Он открыл не пик, не озеро, не реку – он открывал хребты, плоскогорья, страны. Он подарил миру первую карту сердца Азии – величайшего из материков Земли. Он имел право быть суровым в своей титанической работе.

Пржевальский был прирождённым путешественником. Он томился дома. Стены петербургских квартир почти физически душили его. Но более всего угнетали люди. Он никак не мог жаловаться на невнимание к себе. В его честь устраивались обеды и балы, популярность Пржевальского соизмерима с популярностью космонавтов в наши дни, а он писал: «Там была свобода, здесь – позолоченная неволя, здесь все по форме, все по мерке; нет ни простоты, ни свободы, ни воздуха». Он называл пустыню Гоби с волнующей ласковостью: «прекрасная мати пустыня». Он был предан ей навеки, он клялся ей: «Не променяю я ни на что в мире свою золотую волю. Чёрт их дери – все эти богатства, они принесут мне не счастье, а тяжёлую неволю… Вольную птицу в клетке не удержишь». И, с грустью оглядываясь вокруг себя, говорил: «Могу сказать только одно, что в обществе, подобном нашему, очень худо жить человеку с душой и сердцем…» Вслушайтесь, какая это чеховская фраза, не правда ли?

Так мог ли Чехов не любить его? Узнав о смерти великого путешественника, Антон Павлович писал: «… подвижники нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что, кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешёвые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба… есть ещё люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно сознанной цели».

Пржевальский умер 49 лет. Чехову тогда было 28. Как жаль, что они не встретились…

Евгений Патон:

«СТРОИТЬ, СОЗДАВАТЬ НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ»

Редко случается, что жизнь человеческая так точно, так зримо раскалывалась бы на резко обозначенные доли, как случилось в судьбе Евгения Оскаровича Патона, Героя Социалистического Труда. Патон из дворян, отец служил в гвардии, а Евгений родился в 1870 году в Ницце, где отец был русским консулом. Голубым и солнечным должно быть детство в этом ласковом и вечно праздничном городке, бездумным, беспечно весёлым… Да оно и было счастливым и весёлым, но не праздным, не бездумным. Отец был умница и, по словам Е. О. Патона, очень боялся, что дети могут схватить «прилипчивую, отвратительную болезнь, гораздо более опасную, чем все известные хвори, – страсть к наживе, к праздному ничегонеделанию». Он вырастил сына человеком ненасытного трудолюбия.

Патон учится за границей – в Штутгарте, Бреславле, в Дрезденском политехническом институте. В Дрездене студенты косились на русского: он не поклонник дуэлей и охотнее идёт на экскурсию в какой-нибудь вонючий фабричный цех, чем в пивной погребок. Тогда немецкий диплом ещё не давал инженерного звания в России, и в октябре 1895 года Патон, бывший ассистент кафедры статики сооружений и мостов, автор проекта Дрезденского вокзала и конструкции шоссейного моста, снова превращается в студента, в пятикурсника Петербургского института путей сообщения. Он хочет строить мосты в России. Он будет их строить. За семь месяцев он подготовился к экзаменам по 12 предметам, за четыре месяца сделал пять дипломных проектов. Надо торопиться: слишком быстро строит Россия железные дороги, до 2500 километров в год, – он может не успеть поставить свои мосты, вехи своей жизни…

17 лет после окончания института – беспрерывное творчество, самосовершенствование, изучение, а затем критический разбор общепринятых конструктивных решений, преподавание. Патон – профессор Киевского политехнического института, заведует кафедрой мостов, декан инженерного факультета. Казалось бы, молодому профессору можно позавидовать: он удачлив, он обеспечен, у него любящие ученики, дом – полная чаша, весёлые, в высшей степени приятные люди всегда составят ему компанию за карточным столиком… И вдруг, неожиданно для всех, – год 1913-й: «Я осмотрелся и вдруг увидел, что я чужой в своей среде, белая ворона, что хозяевам жизни не нужны мои стремления и порывы, мой напряжённый труд, мои способности и мысли, что перспектив для творческой деятельности нет никаких. И я решил отойти от жизни…»

Он уезжает в Крым, затем во Францию… В Россию он вернулся в 1915-м, его позвала беда родины – война, чувство гражданской ответственности. Через два года свершилась революция. Патон не сразу понял происходящее. Кровь и насилие претили ему; кажется, он готов осудить новый строй, но в то же время сколько новой силы, сколько энергии высвободили большевики, как прекрасен лозунг: «Кто не работает, тот не ест!»

И снова мосты. Сколько мостов построил он? С 1896-го по 1929-й он создал 35 проектов. В 1924 году родился его мост через Днепр. День рождения моста отмечал весь Киев, шли тысячи людей, оркестры, флаги. «Впервые за пятьдесят лет жизни я видел подобное зрелище…»

В 1929 году резкий поворот жизни: увлечение электросваркой. Эти голубые рукотворные звезды пленили его до конца дней. Почему? «Желание послужить делу пятилеток толкнуло меня в 59 лет, после 33 лет работы по мостам, взяться за новое тогда в нашей стране дело – электросварку». Институт электросварки имени Е. О. Патона, из-за которого теперь американцы зовут Киев «столицей электросварки», начинался с лабораторийки, в которой работало шесть человек. Сколько же молодости, веры в своё дело, природного оптимизма должно было быть у этого большого, сурового с виду седоусого старика, чтобы произошло чудо такого превращения! И он был верен себе, когда в дни войны в уральских цехах его институт варил корпуса советских танков. Эти танки шли в бой за его страну, за его Киев, за его Днепр и за его мосты, они защищали всё, что любил.

Большую, трудную, славную жизнь он прожил, и неожиданны были порой изгибы его биографии, но он оставался всегда самим собой. Может быть, поэтому и жизнь его видится монолитом.

Юрий Победоносцев:

«Я ЛЮБЛЮ РАКЕТЫ…»

Особое чувство испытываю к ракетчикам, особенно к первым, кто начинал, кто и представить себе не мог всего величия и славы нового дела. Изначальный труд их, развиваясь, в будущем принесёт людям удивительные и чудесные плоды, и потомки наши увидят этих людей в совсем другом свете, чем видим их мы. Поэтому в этой книге Циолковский, Королев, Цандер. Поэтому здесь и Юрий Александрович Победоносцев.

– Документы! – громко и требовательно крикнул патрульный. Дверца машины распахнулась, и он увидел сидящего в ней человека, стройного красивого голубоглазого блондина лет тридцати, штатского, но необъяснимо чем-то похожего на военного…

Сидящий протянул бумажку.

«Народный Комиссариат Обороны Союза ССР.

Главное артиллерийское управление Красной Армии.

Удостоверение

Дано профессору пом. гл. инженера РНИИ тов. Победоносцеву Ю. А. в том, что он направляется в распоряжение начальника Арт. Снабжения Западного фронта в Вяземском направлении. Тов. Победоносцеву разрешён проезд по шоссейным и грунтовым дорогам на автомашине ГАЗ-А. Всем артиллерийским начальникам оказывать содействие и помощь: заправлять автомашину, довольствовать питанием. Зам. нач. ГАУ Красной Армии Военинженер 1-го ранга Аборенков. 22 августа 1941 года".

«Вот тебе и на! Профессор! – подумал патрульный. – Профессора на фронт поехали, ну дела! А может быть, он по этим самым огненным пушкам?…»

Юрий Александрович Победоносцев ехал на фронт как раз в связи с этими пушками, которых мало ещё кто на фронте видел, но слава о которых уже шла среди солдат, и из уст в уста передавались фантастические рассказы об огненных, воющих снарядах, стаями несущихся в небе. Прозвище «катюша» тогда ещё не родилось, его придумали позднее…

Два последних месяца крутил Победоносцева какой-то тугой властный вихрь. Разом, одним вдохом своим втянул он всю его прежнюю жизнь, распылил её, унёс навсегда. Война изменила взаимоотношения людей, меру человеческих ценностей, ритм существования, взгляд на труд, представление о возможном и невозможном – все. Сейчас трудно было поверить, что маршал С. К. Тимошенко, нарком вооружения Д. Ф. Устинов, нарком боеприпасов Б. Л. Ванников, начальник Генерального штаба Г. К. Жуков приезжали на полигон так недавно – 17 июня, во вторник. Кажется, это было несколько лет назад. Правительство приняло решение о развёртывании производства ракет М-13 и установок БМ-13 21 июня, в субботу.

Хвалили, говорили о том, где и как лучше развернуть серийное производство снарядов, установок, думали о формировании специальных частей, а до войны тогда оставались считанные часы, солдаты Гитлера уже натягивали свои короткие сапоги и говорили о том, что переобуваться они будут в России. Как только в воскресенье Победоносцев услышал радио, он моментально поехал в институт. Всем было ясно: новое оружие, над которым работал РНИИ (Реактивный научно-исследовательский институт), никаких войсковых испытаний проходить уже не будет – некогда их проводить. Впереди одно-единственное испытание – бой. Сейчас важно собрать все установки. На день начала войны их было восемь. Две шли своим ходом из Воронежа с завода имени Коминтерна, пять, сделанных в РНИИ, стояли на полигоне под Москвой. Последнюю, восьмую, которую испытывали моряки в системе береговой обороны под Севастополем, решили не ждать.

Уже 28 июня в 1-м Московском артучилище имени Красина началось формирование совершенно нового войскового соединения: отдельной экспериментальной артиллерийской батареи. 2 июля ночью батарея под командованием капитана И. А. Флерова выступила в район Можайск – Ярцево – Смоленск. После двух ночных переходов – секретное оружие перемещалось только под покровом темноты – батарея прибыла в расположение 20-й арвдии, стоявшей на Днепре под Оршей. Захватив Оршу, немцы нацелились на Смоленск.

На железнодорожную станцию Орша прибывали войска, техника, боеприпасы – собирали кулак. Флеров дал залп сразу с семи установок в 15 часов 15 минут 14 июля 1941 года. В этот день родилась реактивная артиллерия. 112 снарядов стремительно, словно выброшенные невидимой тугой тетивой, срывались с направляющих и, перечёркивая небо огненными хвостами, с высоким воем уносились вперёд. На это было страшно смотреть, и нельзя было представить, какой же ад творится там, на разъездах и тупиках Орши, на этом маленьком в общем клочке земли, в который врезались один за другим 112 зажигательных и осколочно-фугасных снарядов. Говорили, что те немцы, которые остались живы, сошли с ума. За неделю до поездки Победоносцева на фронт немецкое главное командование выпустило директиву, в которой сообщало, что русские имеют автоматическую многоствольную огнемётную пушку, выстрел которой производится электричеством. Что за пушка, как она стреляет, понять они не могли, и в директиве подчёркивалось: «При захвате таких пушек немедленно докладывать». Когда Победоносцев был уже на фронте, гитлеровцы выпустили новую директиву: «Немедленно докладывать верховному командованию о каждом случае применения нового оружия на любом участке фронта».

За батареей капитана Флерова началась настоящая охота.

Но дело было уже не в батарее. Оружие существовало. «Катюши» пели свои первые «песни» под Оршей, Рудней, Ярцевом, Ельней. Уже невозможно было заглушить их голоса. И как ни толсты были стены берлинской рейхсканцелярии, и там их услышали в конце концов…

После революции тринадцатилетний Юра Победоносцев работал на мельнице под Херсоном, а потом поехал к родителям в Полтаву – доучиваться. В техшколе он получил звание рабочего, дежурил у дизеля на городской электростанции, ходил подручным механика в авторемонтных мастерских.

В тот год молоденький слушатель Академии воздушного флота Михаил Тихонравов постигал азы аэродинамики, подручный черепичника Серёжа Королев крыл крышу Одесского медицинского института, в глухом, затерянном в тайге сибирском селе Зырянове ходил с отцом на охоту Миша Янгель, а в московской школе за новенькой партой сидел Алёша Исаев. Не скоро ещё далёкие нити их судеб дотянутся друг до друга и сплетутся накрепко, на всю жизнь.

Сергея Королева Победоносцев поначалу обогнал: его планёр летал в Коктебеле раньше, ещё на II Всесоюзных планёрных соревнованиях осенью 1924 года. После планёра он с приятелями проектирует авиетку и везёт проект в Москву Ветчинкину – первому в России инженеру, в дипломе которого значилась невиданная дотоле специальность – авиация. После знакомства с чертежами Владимир Петрович долго рассматривал Победоносцева и вдруг предложил совершенно невероятную вещь:

– А почему бы вам не остаться у нас в ЦАГИ?

Победоносцев работает чертёжником, механиком-лаборантом, одновременно учится в МВТУ, проводит лётные испытания на аэродроме и летает. Летать его учил Огородников. Однажды, во время испытательного полёта на Р-5, они вошли в штопор, а выйти не смогли.

– Выбрасывайся! – крикнул Огородников. Победоносцев энергично замотал головой: ни за что!

– Выбрасывайся! Центровка изменится!

Он выбросился, а Огородников разбился. Несколько дней Юрий не мог говорить, есть, пить, спать. Потом он встретил на аэродроме Тонечку Савицкую, младшего техника и существо настолько очаровательное, что по ней умирал весь аэродром. Пройдёт много лет, и много страстей человеческих, о которых коротко рассказать – всё равно что оскорбить, перенесут эти люди, прежде чем Антонина Алексеевна станет женой Юрия Александровича, подарит ему сына и дочку и проживёт с ним трудную, но всё-таки счастливую жизнь…

А потом был ГИРД, группа изучения реактивного движения, подвал на Садово-Спасской, яростный, испепеляющий энтузиазм Цандера и прошибающее все преграды упорство Королева. Победоносцев занимается воздушно-реактивными двигателями. Уже весной 1933 года он построил первую экспериментальную установку для испытаний воздушно-реактивных двигателей. В сентябре того же года он впервые в истории проводит лётные испытания прямоточек. После образования РНИИ Юрий Александрович занимается пороховыми реактивными снарядами. В памяти нашей грозная слава «катюш» как-то затмила события августа 1939 года, когда первая в истории авиагруппа – пять истребителей-ракетоносцев – под командованием капитана Николая Звонарева в воздушных боях над Халхин-Голом сбила 13 самолётов противника, не потеряв ни одной машины. Японские лётчики ссылались на какую-то невидимую зенитную артиллерию и долго не могли даже понять, что же конкретно сбивает их самолёты, настолько неожиданным и быстрым был ракетный удар. За разработку нового оружия Ю. А. Победоносцеву, руководившему этой работой, была присуждена в марте 1941 года Государственная премия.

«Из истории организации и деятельности Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ)» – так назывался доклад, который привёз в октябре 1973 года на XXIV Международный астронавтический конгресс в Баку действительный член Международной академии астронавтики, заслуженный деятель науки и техники, доктор технических наук, профессор Юрий Александрович Победоносцев. В день открытия конгресса он упал в вестибюле и умер. После смерти в бумагах Антонина Алексеевна нашла записку: «Когда будут со мною прощаться в крематории или на кладбище, хочу, чтобы исполнялся вальс цветов из «Щелкунчика», но только не печальные реквиемы. Особенно я не люблю похоронные марши». Эхо характера, вдруг прозвучавшее…

Всю жизнь этот человек отдал советской ракетной технике. Он был одним из тех, теперь, увы, немногих уже наших современников, которые закладывали фундамент сегодняшней космонавтики. Многие выдающиеся советские учёные, конструкторы, инженеры, космонавты с гордостью называют себя учениками Ю. А. Победоносцева.

Он защищал нашу Родину, умножал её славу и достоин памяти светлой и долгой.

Иван Сеченов:

«УЧИТЬСЯ МОЖНО, ТОЛЬКО РАБОТАЯ»

"Рефлексы головного мозга» Сеченова и «Что делать?» Чернышевского вышли в один год. Кирсанов и Лопухов в романе говорят о причинной обусловленности воли, о разных физиологических проблемах. Сеченов в научном трактате прямо пишет о «рыцаре» – человеке, «действующем во имя какого-нибудь высокого нравственного принципа». «Я охарактеризовал самый высокий тип такой личности», – с откровенным вызовом писал Сеченов, когда Чернышевский уже сидел за решёткой. В тюрьме Чернышевский читал Дарвина, Гексли, «Физиологические письма» К. Фогта, его интересовала эта наука.

После студенческой демонстрации в сентябре 1861 года и арестов студенческий комитет обратился к видным общественным деятелям с просьбой прочесть лекции по самым злободневным вопросам, среди них – к Чернышевскому и Сеченову. С Чернышевским Сеченова познакомил врач П. И. Боков. Мария Александровна Обручева, чтобы оставить семью отца-генерала, заключила фиктивный брак с Боковым и, преодолев все преграды, получила высшее образование. Она стала женой Сеченова. В героях романа Чернышевского легко угадать прототипов: Лопухов – Боков, Вера Павловна – Мария Александровна, Кирсанов-Сеченов. После опубликования «Что делать?» в «Современнике» роман был запрещён цензурой. После выхода «Рефлексов головного мозга» на книгу был наложен арест. Книга эта была, если верить письму петербургского цензурного комитета прокурору окружного суда, «направленной к развращению нравов (статья 1001-я Уложения о наказаниях) и подлежит судебному преследованию и уничтожению, как крайне опасная по своему влиянию на людей, не имеющих твёрдо установленных убеждений». Когда Сеченова спросили об адвокате, он ответил:

– Зачем мне адвокат? Я возьму с собой лягушку и проделаю перед судьями все мои опыты… Сеченов не был революционным демократом, но он был демократом в жизни и революционером в науке. Он был пропитан свободомыслием, этот сын крепостной крестьянки, ставший гордостью науки. Под строгими названиями на переплётах его сочинений бурлили страсти, превращая в руины догмы, запорошённые вековой пылью идеализма. В. И. Ленин писал из Женевы матери: «Дорогая мамочка!… Я прошу… купить мне некоторые книги. О русско-французском словаре я писал. Добавлю ещё Сеченова «Элементы мысли» (недавно вышедшая книга)».