Библиотека

Теология

КонфессииИностранные языкиДругие проекты |

Ваш комментарий о книге Богданов К. О крокодилах в РоссииОГЛАВЛЕНИЕСЛОНЫ И КОФЕ: ЧУЖОЕ КАК СВОЕОчевидно, что импортирование идеологических и материальных новшеств способствует пополнению культурного «словаря» обще ства. Менее очевидно, что этот «словарь» имеет дело как с предметными, так и символическими референтами, требующими их соотнесения с парадигматическими ценностями традиционной культуры. ? . ? . Вигель в своих записках походя бросит замечательную фразу: «Дилижансы ввели к нам понятие о равенстве; надобно надеяться, что езда по железной дороге еще более разовьет их» 1 . Остроумное замечание Вигеля иллюстрирует известную непредсказуемость эффекта бытовых новшеств и технических заим ствований в истории общественного сознания. Но этим дело не исчерпывается. Мишель Фуко настаивал в свое время, что истори ческие трансформации в «порядке вещей» взаимосвязаны с «переупорядочиванием» слов, а значит, и с порядком идеологии, влияющим на превратности специализированного — научного, философского, религиозного — миропонимания. В том же контек сте следует, вероятно, оценивать и трансформации «неспециали зированного» («фольклорного», «массового») мировоззрения. Для XVIII века — как, впрочем, и для любой другой эпохи — инокультурные заимствования, сопутствовавшие идеологическим, административным, экономическим преобразованиям, также были важны не только сами по себе, но и как маркеры символического порядка, результирующего и/или предвосхищающего обновления в коллективном умонастроении и социальном поведении. А. С. Пуш кин, изображающий в «Сказке о царе Салтане» (1831) любознатель ного правителя, выпрашивающего торговых гостей, «ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо?», поэтически модернизи рует описываемую им сказочную архаику. Сочувственный интерес к заморским «чудесам» в русской культуре не старше правления Петра. Радикализм петровских преобразований оценивался их современниками как на фоне реформаторских нововведений в области государственного и церковного администрирования, образования и здравоохранения, так и повседневных новшеств. А такими — шокирующими или воодушевляющими — новшествами оказывались события, либо с трудом, либо и вовсе не представимые для предшествующей культуры: появление бритых вельмож и чиновников, одетых в иноземные костюмы; живописная и скуль- 50 птурная демонстрация голого тела (например, выставленные в Летнем саду статуи) 2 ; перемены в кулинарных и бытовых привыч ках. Буквальным примером «доместикации» экзотических новинок на русской почве становится импорт и распространение в России картофеля и кофе. Эффект таких нововведений трудно преумень шить. Пространство империи, где наряду с репой и сбитнем появ ляются картофель и кофе, шире, чем пространство монархии, где их не было. «Одомашнивание» экзотических новинок в символическом отношении релевантно расширению границ империи на неосвоенные прежде дали. Интерес Петра к экзотике и ее буквальному «одомашниванию» выражается, среди прочего, в появлении в России живых слонов. В 1702 году миссионер отец-иезуит Иоанн Ламац сообщал в Мос кву отцу-иезуиту Эмилиану о смерти 24 января того же года в Шемахе некоего Копхина, «которого посылал в Индию царь Петр»: из Индии Копхин вел «великому московскому князю сло на, и это изумительное животное (stupendum hoc animal), не видан ное до сего времени в этих странах, доставляет жителям Шемахи огромнейшее удовольствие» 3 . Полгода спустя о готовящейся встре че этого слона русскоязычный читатель мог узнать из первого номера петровских «Ведомостей» (2 января 1703): «Из Персиды пи шут: индейский царь послал в дарах великому государю нашему слона и иных вещей не мало. Из града Шемахи отпущен он в Аст рахань сухим путем» 4 . Что сталось с этим слоном, неясно: до Мос квы он, судя по всему, так и не дошел. Но уже через несколько лет, в 1714 году, в Петербург был доставлен слон, подаренный Петру I шахом Хуссейном. О появлении в российской столице слона и его преемниках, о которых в прежние времена русские грамотеи мог ли судить только понаслышке, известно немало (архивные и мемуарные свидетельства на этот счет обобщены в работах зоолога В. Е. Гарутта) 5 , но значение этого события в историко-культурном отношении освещено недостаточно. Сведения о неведомом животном в текстах и изображениях допетровской эпохи подчеркивают его диковинность — огромный рост, силу, странности внешнего вида, но прежде всего — богоучительную дидактику: из «Бесед на Шестоднев» Василия Великого русские книжники могли извлечь, к примеру, ту мудрость, что, несмотря на необоримую силу слона, Бог сотворил его «покорным человеку; когда учим его, оно понимает и когда бьем, терпит. А сим Бог ясно научает нас, что он все подчинил нам, потому что мы сотворены по образу Создателя» 6 . Дидактического истолкования удостаивается и само слово «слон», связываясь с аллегорическим объяснением глагола «прислонять(ся)» («прислонити»): в текстах «Физиолога» слон описывается как животное, имеющее обыкно- Слоны и кофе: чужое как свое

|

Слоны и кофе: чужое как свое _____________ 55 |

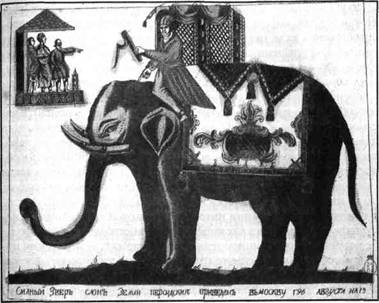

Лубок, нач. XIX в.

Импорт экзотических новшеств в Россию имел далеко идущие и неоднозначные последствия. В своем интересе к экзотике Петр и его преемники в общем следовали западноевропейским образцам: «зверовой» и «слоновый» дворы в Петербурге в принципе не отли чались от знаменитых зверинцев Версаля (знаменитого menagerie, основанного Людовиком XIV ), Вены, Парижа и Лондона 23 . Но по мимо сходств, были и отличия: в России социально-культурные практики освоения ранее неизвестного в несравнимо большей степени, нежели в Европе, изначально оттенялись протестом и непри ятием. Идеологически инициированный импорт неведомых ранее новинок — будь то слоны, картофель или кофе — бурно приветству ется одними социальными слоями и с не меньшим жаром отвергается другими. Но последствия конформистских и протестных практик не сводятся при этом к элементарной дихотомической модели, а обнаруживают в сфере социальной повседневности и культуры гораздо более сложные результаты. Так, известное неприятие рас кольниками картофеля не только сопутствовало теологическим расхождениям приверженцев и оппонентов Никона, но и придало им дополнительную социально-бытовую удостоверяемость, еще более осложнившую (в условиях привычного для России неурожая и голода 24 ) внутриконфессиональную идентификацию прихожан

56

«старой» и «новой» церкви. Фольклорные легенды о картофеле (рав но как и о чае, кофе и табаке) как о богопротивном «травие», про израстающем из могил грешников и грешниц 25 , уравновешивались текстами, оправдывавшими инокультурный импорт не только идеологическими, но также практическими (социально-хозяйственны ми, экономическими и медицинскими) обстоятельствами 26 . Не ис ключено, что одним из компромиссов в данном случае стал выбор обособленного конфессионального пути, по которому пошли, в ча стности, скопцы и хлысты, не отказывавшиеся от картофеля на практике, но зато воплотившие, как показывает недавнее исследо вание Александра Панченко, его семиотическую негативность в об ласти жизнестроительной символики 27 . В сфере психиатрии такая символизация была бы названа переносом: отрицался не сам продукт, но то, что с ним символически ассоциировалось. В историко-лексикологическом отношении интересно языковое «одомашнивание» картофеля: появившись как иноязычное заимствование, «картофель» окончательно «русифицируется» в слове «картошка», послужив по водом к созданию еще одного хрестоматийного противопоставления нормативного и ненормативного словоупотребления: так, уже в 1854 году митрополит Филарет, посылая в цензуру духовное сочинение, настаивает «попросить цензора, чтобы он почистил некоторыя слова и словосочинения, например, вместо картошки поставил бы кар тофель» 28 .

История других появившихся в эпоху Петра экзотических продук тов питания также может служить примером социальной и культурной эффективности символических ценностей. Особый интерес в данном случае составляет история кофе. Слово «кофе» фиксируется в русском языке с середины XVII века 29 . В годы пет ровского правления словоформа «кофе» варьируется («кофий», «кофей», «кохей», «кефа», «кофа», «кофь», «кафе») в возможном соответствии с аналогиями в западноевропейских и восточных языках (голландский koffie, арабский gahwa, немецкий Kaffee, итальянский cafe, польский kawa, турецкий kahve). Для лингвистов наибольший интерес представляет в данном случае родовое оформление слова «кофе», получившее в русском языке мужской род вопреки формальному показателю финали «-е» 30 . В спорах о причинах этого одни лингвисты опираются на родовую характеристику этого слова в возможных языках заимствования (муж. род — в немецком, голландском и итальянском), а также на контекстуальную связь употребления слова «кофе» в ряду слов «овощ»,

57

«напиток». Согласно другому мнению, муж. род слова «кофе» сле дует считать наследием старой формы — кофей, соответствовавшей морфологическому ряду слов с йотовым исходом — чай, ручей, лицей, улей. Как бы то ни было, кофе — единственное слово мужс кого рода из числа неизменяемых, пример задержавшегося в сво ей морфологической адаптации случая социально ориентирован ного на внешний источник выбора рода 31 . Для историка культуры лингвистические наблюдения над историей слова «кофе» важны, однако, не столько в собственно лингвистическом отношении, сколько в их психолингвистических и социолингвистических импликациях. Очевидно, что для носителя языка, в котором определенное слово должно морфологически функционировать в соответствии с нормативными языковыми нормами, нарушение таких норм — пусть даже в единичном случае — является постоянным фактором «эпистемологического беспокойства», требующего соотносить «свое» и «чужое». Сам факт, что идеологически рекоменду емый (нормативный не с грамматической, но с этикетно-речевой точки зрения) выбор должен делаться в данном случае в пользу «чужого» (а именно — в пользу мужского рода для слова, которое должно было бы склоняться по среднему роду), указывает на выделенность этого слова в речевой коммуникации, оправдывающей такую выделенность социальными и культурными, а не языковыми обстоятельствами.

«Официальная» история кофе в России начинается, по общепринятому мнению, с 1665 года. В этом году придворный лекарь предписал Алексею Михайловичу рецепт: «Вареное кофе, персианами и турками знаемое, и обычно после обеда, изрядно есть ле карство против надмений, насморков и главоболений». Тридцатью годами позже заморский напиток уже предлагался к обязательному употреблению на введенных Петром ассамблеях. По известно му анекдоту, сановные соотечественники, принужденные «хлебать кофе», втихомолку окрестили горькое новшество «зельем» и «сиропом из сажи», но были вынуждены подчиниться приказу Петра (пристрастившемуся к кофе во время своего первого путешествия по Европе) «не возводить напраслины на достойное кушанье». В 1720 году в Петербурге открылся первый кофейный дом «Четыре фрегата». В 1724 году камер-юнкер Ф.В. Бергхольц, описывая гу ляние 1 мая в Семеновской роще, отмечает беседу императора с доктором Бидлоо и подношение его домочадцами кофе и конфет императрице 32 .

В 1726 году Антиох Кантемир переводит «с итальянского на французский язык некоего итальянского писма, содержащего утешное сатирическое описание Парижа и французов», один из пассажей которого посвящен нетривиальному пристрастию фран-

58

Лиотар Ж.-Э. Шоколадница. 1744 |

цузов к кофе: «чоколат, чай и кофе весьма употребительны, но кофе паче обоих других: понеже содержится за некое лучшее лекарственное питие противу печали. Недавно случилося, что некая дама, услышавши, что мужа ее убили на баталии, возопила: "о как несчастна я бедная, скоро подайте мне кофе" (и как выпила) тот час и утешилась скорбь ея» 33 . Четыре года спустя кофепитие пред ставляется Кантемиру уже вполне «обрусевшим», чтобы увидеть в нем сатирический атрибут привычного для русского дворянина начала дня: «Зевнул, растворил глаза, выспался до воли, / Тянешь ся уже час-другой, нежишься, ожидая / Пойло, что шлет Индия» 34 . В устранение читательских сомнений в примечаниях к сатире Кантемир поясняет, какое именно «пойло» он имеет в виду: «Кофе или шоколад. Лучший кофе приходит из Аравии, но и во всех Индиях тот овощ обилен. Всем уж у нас известно, что тот овощ, сжарив, смолов мелко и сваря в воде, вместо завтрака служит, и прихотливым — в забаву после обеда. Шоколад есть состав из ореха, какао называемый, который растет в Индиях Западных, из сахару и из ванильи, другаго пахучего овоща той же Индии. Тот состав варят в воде или молоке, и пока варится оный, часто болтают, чтобы пить горячий с пеною, и то пойло вместо завтрака принимается во всей

59

почти Европе» 35 . А. Т. Болотов, чья юность пришлась на 1750— 1760-е годы, тридцатью годами позже опишет их в своих воспоми наниях как время, когда «все, что хорошею жизнью ныне называ ется, тогда только-что заводилось, равно как входил в народ и тонкий вкус во всем» 36 . Среди примет «хорошей жизни» и «тон кого вкуса» особое место отводится «кофию» и шоколаду — ат рибутам входящего в моду европейски-облагороженного быта 37 . Бо лотов, проживший несколько лет в Кенигсберге, смог оценить при этом и те социокультурные коннотации, которые вольно или не вольно связывались с распространением все еще нового для Евро пы напитка.

Уточнение символического контекста, сопутствовавшего рас пространению в Европе кофе и какао, позволяет говорить о том, что кофе в целом представляет к концу XVIII — началу XIX века ценности буржуазной культуры, тогда как шоколад и какао — ценности аристократического быта 38 . Для России того же време ни эти различия не столь существенны: важно, что и кофе, и какао, и шоколад ассоциативно связываются с заморским импор том, включающим в себя неизвестные ранее пряности и растения, и вместе с тем с цивилизаторскими достижениями европейского и ориентирующегося на него русского Просвещения. В 1751 году В. К. Тредиаковский негодовал на переводчика Академии наук асессора С. Волчкова за диковинное словосочетание «черносливине бобки» в переведенном Волчковым словаре Ж. Савари де Брюлона для обозначения «зерен так называемого деревца Ка као» 39 . Священник Спасского собора и учитель кадетского корпуса Иван Алексеевич Алексеев, предпосылая своему переводу «Исторической библиотеки» Диодора (1774) «Предуведомление к читателю», оговаривался, что имена некоторых деревьев, трав, живот ных, рыб и птиц остались непереведенными, так как «на нашем языке нет еще ни Дендрологического, ни Ботанического, ни Зоологического, ни Ихтиологического, ни Орнитологического лек сиконов, чтобы пользоваться в таких случаях ими было можно» 40 . В «повести» В. А. Левшина «О новомодном дворянине», включенной в собрание «Русских сказок» (1783), невежество героя объясняется тем, что отец из скупости не нанял ему учителя-француза, поскольку французы «без чаю и кофе жить не могут», а такой расход излишне дорог 41 . В 1786 году в комедии Хераско ва «Ненавистник» Грублон самодовольно восклицает: «Все лепят ся вкруг нас; и только день настанет,/ То всякой кофе, чай, вино и пиво тянет;/ Чего в быту своем не видывал иной» 42 . Комедийные рассуждения о дороговизне кофе, впрочем, преувеличены. Иван Дмитриев, юность которого прошла в те же годы в захолу стном Симбирске, предвидел удивление читателя середины 1820-

60

х годов, вспоминая как раз о доступности заграничных товаров: «фунт американского кофе — кто ныне тому поверит? — продавался по сороку копеек» 43 . Дело, вероятно, было поэтому не столько в цене, сколько в репутации, связывавшейся с иноземным продуктом: провинциальный обыватель по-прежнему предпочитает ему сбитень и квас. Характерно, что в разъяснение «свойств чая и кофе; так же и тех прозябаний, которые вместо чая и кофе можно с пользой употреблять» в 1787 году выходит рус ский перевод ученого сочинения К. Меера 44 . Новизна кофе, какао и шоколада вполне осознается вплоть до конца века.

Репутация кофепития балансирует между представлением о Востоке и Европе: с одной стороны, оно атрибут восточной экзотики, с другой — европейской культуры. Молодой А. С. Шишков в записках о своем плавании из Кронштадта в Константинополь (1776—1777 гг.) специальное место отводит описанию турецких кофеен 45 . В 1786 году в «Уединенном пошехонце» печатается ста тья «Примечание о кафейном дереве и плоде онаго, растущего в щастливой Аравии» 46 . Еще одно подробное описание кофейного дерева со слов некоего путешественника по восточным странам будет опубликовано в 1803 году в «Вестнике Европы» 47 . О кофей ных деревьях и кофейнях, как отличительной черте восточного быта, будут писать авторы и последующих травелогов 48 . В то же время кофепитие связывается с расширением границ европейской культуры и цивилизационными успехами Просвещения. Русский читатель переводного романа Прево д'Экзиля уже в 1765 году мог узнать, что «кофейные домы и другие общественные здания суть истинныя обитатели Аглинския вольности» 49 . Россия идет по тому же пути: у Г. Р. Державина упоминание в «Фелице» (1782) о кофе, наряду с табаком, служит панегирическому прославлению безмя тежной жизни, гарантированной правлением Екатерины:

А я, проспавши до полудни, Курю табак и кофе пью 50 .

Качество «русского кофе» определяется мерой патриотического энтузиазма. Путешествующий в 1784 году по Европе Д. И. Фон визин раздражен увиденным: европейские города грязны, вонючи и развратны. Плохо все, в том числе и кофе: «Я спросил кофе, ко торый мне тотчас и подали. Таких мерзких помой я отроду не видывал — прямо рвотное» 51 .

Тимоти Мортон в работе, посвященной социальным и культур ным обстоятельствам, сопутствовавшим импорту в Европу экзоти ческих пряностей, цитирует Сэмюэля Кольриджа, сатирически оценивавшего в 1795 году заморские продукты (в том числе кофе

61

и какао) как вполне избыточные для человека европейской культуры: не будь, по Кольриджу, импорта из Вест-Индии, люди не стали бы от того хуже одеваться, питаться и жить 52 . Но Кольридж рационально ригористичен: сентиментальное культивирование естественности и экзотической пасторали придает новому продукту привкус полузабытой Аркадии. В России оппонентом Кольриджа мог бы стать чувствительный П. И. Шаликов, воспевающий кофепитие в «Путешествии в Малороссию» (1803), где он сформулировал свою версию пасторального «Et in Arcadia ego»: «Спроси те y меня, что более всего ласкает вкусу? Ответствую: хороший кофе после хорошего моциона. — Божественный нектар! ты усладил вкус мой, обоняние и освежил силы моего духа!». А это уже достаточный повод к философствованию (извинительному, как на деется автор, даже во мнении великого Канта) о счастии души — может ли оно зависеть «от чашки кофе, от теплоты желудка, от приятности вкуса». Судя по всему — да; другое дело, что мир не совершенен: «Ах! Если бы кофе мой был содержанием новых диспутов в полном собрании старых схоластиков — друзей!» 53

Остается гадать, о чем могли бы диспутировать друзья Шали кова. Не исключено, что о кофейном цвете, только что вошедшем в моду в Париже 54 . С другой стороны, в дискуссиях европейских интеллектуалов начала XIX века кофе и какао — повод к разгово ру о колониальной политике и, в частности, о работорговле 55 . От голоски таких споров докатываются и до России. Н. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» в главе «Пешки» саркас тически упоминает о кофе («Я, по похвальному общему обыкновению, налил в чашку приготовленного для меня кофия и услаждал прихотливость мою плодами пота несчастных африканских невольников»), чтобы усугубить его другим куда более насущным для русского читателя сравнением: «Не слезы ли крестьян своих пьеш» — восклицает на той же странице крестьянка, поминая гос под, смакующих заморские яства, тогда как их крепостные доволь ствуются отрубями и мякиной 56 . В отличие от Радищева, Держа вин в стихотворении, написанном в 1805 году по поводу дебатов в английском парламенте об отмене работорговли, резонерствует об опасности поспешных решений, повторяя аргументы европейских защитников рабовладения и, в частности, авторитетных критиков концепции «естественного права» (концепции, связываемой с на следием энциклопедистов и ужасами Французской революции) 57 . Рабство, по Державину, оправдано изначальным культурным неравенством человечества, избирательной способностью людей к про свещению и усвоению достижений цивилизации. В ряду таких достижений следует оценивать и кофе — напиток, отличающий избранных потребителей от прочих:

62

Прекрасно, хорошо, и можно подтвердить,

Чтоб дать невольникам от их работ свободу;

Но прежде надобно две вещи разрешить:

Льзя ль просвещенный ум привить всему народу И в равенстве его во всей вселенной зреть?

Коль можно, то с зверьми должно в норах сидеть И лес звать городом, а пить за кофе воду 58 .

Одобряли современники Державина соответствующие сравне ния или нет, но «просветительские» ассоциации, связываемые ре зонерствующим поэтом с кофепитием, им были определенно ясны: к концу XVIII века такие ассоциации поддерживались, помимо прочего, сравнительно устойчивой репутацией кофеен как мест, где встречается и дискутирует образованная публика. Россия не знала такого расцвета публичного «кофепотребления», какой наблюдается в последнее десятилетие XVIII века в Европе и особенно во Франции, где кофейни приобрели функцию чисто поли тических клубов 59 . Но отношение к публичному кофепитию было и здесь не лишено представления об общественно значимых дис куссиях. В описании городского быта второй половины XVIII века кофейни подразумевают упоминания о студентах, преподавателях и шумных спорах 60 . Н. Тургенев вспоминал о московском профес соре А. Ф. Мерзлякове, что «в кофейной он говорит так же, как и на кафедре» 61 . В конце 1810-х годов лицеист Кюхельбекер прослав ляет кофе в стихотворном панегирике как «нектар мудрецов» и «отраду для певцов»:

Пусть другие громогласно

Славят радости вина:

Не вину хвала нужна! <...>

Жар, восторг и вдохновенье

Грудь исполнили мою —

Кофе, я тебя пою;

Вдаль мое промчится пенье,

И узнает целый свет,

Как любил тебя поэт.

Юный поэт упоминает здесь же и о неких врачах — противниках кофе, но их предостережения, конечно, напрасны:

Я смеюся над врачами!

Пусть они бранят тебя,

Ревенем самих себя

И латинскими словами

63

И пилюлями морят —

Пусть им будет кофе яд 62 .

О тщете медицинских наставлений в глазах современников Шаликова и Кюхельбекера можно судить, впрочем, не только по литературе. Начальник Особенной канцелярии министерства полиции М. Я. фон Фок доносил главе министерства полиции А. Д· Балашову городские слухи о положении дел в Москве с началом войны 1812 года: «Многие здешние купцы закупали сахар и кофей и отправляли сии товары обратно через Ригу, Либаву и Готенбург в Гамбург, от чего цена на оные весма возвысилась» 63 .

Как и картофель, кофе входит в русский быт не без религиозных филиппик. В глазах старообрядцев это лишний пример сатанинс ких новшеств, занесенных в Россию Петром из враждебной Евро пы 64 . Известна старообрядческая поговорка, апеллирующая к (псевдо)этимологическому аргументу: «Коф ий пить — налагать ков на Христа» 65 , а также наставительное сочинение «в защиту древне го благочестия» «О табаке, о чаю, кофии» («Аще кто от православ ных христиан») 66 . В светской литературе осуждение кофепития в устах старообрядцев стало, напротив, предметом вышучивания в популярном «Житии господина NN» неизвестного автора (пять изданий с 1779 по 1791 год). Герой этой сатиры — фанатичный старик-раскольник, предающей анафеме беззаконные новшества, умирает от потрясения, застав своего ученика попивающим кофе и покуривающим трубку 67 . Занятно вместе с тем, что ставшее впол не расхожим к 1770-м годам представление о кофе как о напитке, принятом в цивилизованном быту и отсылающем к европейскому Просвещению, не препятствует распространению магической практики гадания на кофейной гуще. Символизация кофе как атрибута гадания не имеет непосредственного отношения к «тео логическому» осуждению кофепития со стороны старообрядцев, но любопытна тем, что светские импликации экзотического продукта не только не исключали внутриконфессионального комментария, но могли и в самом деле служить обновлению таких культурных практик, которые такого комментария традиционно требовали.

Магическое гадание практиковалось в России издавна. Судя по материалам судебных дел XVII — XVIII веков, рукописные гадательные сочинения (вместе с гадательными жеребейками, костями и бобами) часто становились поводом к обвинению в колдовстве, сыску и жестокому наказанию 68 . Гадание на кофейной

64

гуще может считаться в этом случае новшеством (среди ранних упоминаний о гадании на кофейной гуще — донос дворового на своего помещика, сделанный в 1747 году) 69 , которое проблематизировало «пенитенциарный» контекст традиционных гадательных практик. Гадание осуждается, но гадание на кофейной гуще выглядит менее предосудительным, чем способы гадания с помо щью жеребеек и бобов. Правление Екатерины II ознаменовало эпоху сравнительного послабления в отношении «духовных преступлений». Начиная со второй половины 1760-х годов в России появляются первые печатные гадательные книги (единственным исключением для предшествующей эпохи был Брюсов календарь 1709 года) 70 . А в 1772 году в «Живописце» уже сообщалось о лег кости, с которой можно «целый лист госпож, девиц и мужчин предъявить, кои при приключившихся случаях за кофейницами посылают» 71 , имея в виду женщин, которые, «смотря на разные черты и виды приставшего к бокам чашки вареного кофея, в удовлетворение суеверных на требования или сумнения их дела ют разные угадывания объяснения», как объясняет слово «кофей ница» Словарь Академии Российской 72 . О самой процедуре гадания на кофе можно судить по его описанию в «Сказаниях русского народа» И. Сахарова (1837):

«Кофейницы свою ворожбу производят открыто, одною густо тою вареного кофея. Принимая к себе посетителей, они эту густоту кладут в чайную чашку, накрывают чайным блюдечком; потом опрокидывают чашку вверх для того, чтобы кофейная густота приста ла к стенкам чашки. За сим снимают блюдечко, чашку ставят по одаль на столе, на блюдечко наливают воды; взявши чашку за дно, опускают на блюдечко, погружая троекратно, при произношении слов: верность, дружба и согласие. После этого поднимают чашечку, и начинается гадание сообразно теням и знакам, отражающимся на кофейной густоте. Тени и знаки, как приметы условные, изъясня ются следующим образом. Тень человека имеет два значения: влюб ленным предсказывает свидание, лишенным имущества вечную пропажу. Тени зданий всегда предсказывают: богатым счастливые предвещания, бедным худые ожидания, щедрым нечаянное обога щение. Тени земель и растений предсказывают: вечные раздоры, худые замыслы, разрыв любовных связей, неудачи в делах, худые обороты, тоску, грусть. Тени животных предсказывают: опасность от злых людей, неблагоприятную дорогу, огорчительные письма, известия о расстройстве имений, опасность за друзей и влюбленных» 73 .

Многочисленные упоминания о гадалках-кофейницах в русской периодике и литературе второй трети XVIII — начала XIX века (в их

Слоны и кофе: чужое как свое 65

ряду — ранняя комическая опера Крылова «Кофейница») 74 свиде тельствуют о распространении соответствующих практик не толь ко в «низовой» мещанской среде, но и в кругах, которые могли счи таться светскими 75 . Более того, в 1799 году гадание на кофейной гуще стало темой столичных пересудов в связи с судебным делом лифляндского дворянина 35-летнего поручика Егора Карповича Кемпена, рассказавшего своим сослуживцам историю о цыганке, будто бы гадавшей на кофейной гуще императору Павлу и предска завшей ему кончину. О рассказе Кемпена было донесено в Тайную канцелярию. Кемпен был допрошен и в наказание послан служить в полк графа Разумовского. Самое занятное в этой истории то, что Кемпен не выдумал свой рассказ, а пересказал слух, муссировавшийся в обществе и уже ранее записанный в Тайной канцелярии:

«/Н/е очень давно к государю пришла цыганка во дворец и говорила, чтобы об нею императору доложили, что та имеет важ ное дело сказать собственно ево величеству. Государь приказал позвать к себе... и цыганка, воидучи в комнату, говорила:

Я ворожея, государь, и когда угодно, то я узнаю, сколько будити вы царствовать.

На что государь изволил сказать: Хорошо, узнай.

Цыганка сказала: Прикажи подать кофию! — который был подан, и она... на кофейной гуще смотрела и сказала государю: Тебе только три года быть на царстве и что после етих трех лет окончить жить.

Государь, разгневавшись, приказал ее взять под караул, после она тотчас была ворочена, и государь изволил приказывать ей еще три раза ворожить, но вышло так, как и прежде, она была отведена в крепость, но как приходило время великой княгини разрешитца от бремени, то государь приказал оную цыганку привесть и изволил спрашивать у ней, что великая княгиня родит, цыганка будто бы все то узнала. Что совершилось правдой, и государь изволил приказать из крепости... выпустить и пожаловал ей 500 рублей» 76 .

Как бы то ни было в действительности, легенда о цыганке- ворожее, гадающей Павлу I , могла казаться современникам императора вполне правдоподобной. Известно, что, посетив в Швейцарии Иоганна Каспара Лафатера, Павел попросил у прославленного физиогномиста составить его психологический портрет 77 . В глазах конфидентов Н. М. Карамзина (который, по мнению Ю. М. Лотмана, был осведомлен о физиогномическом диагнозе «князя Северного» со слов самого Лафатера) составление психологического портрета было вполне равносильно гаданию — предсказанию

66 Константин А. Богданов. О крокодилах в России

судьбы, соответствующей прирожденным особенностям индиви дуального характера 78 . Предположения о том, что гаданию на ко фейной гуще доверяют лица, приближенные ко двору, высказыва лись и позже: по слухам, циркулировавшим в Петербурге в начале XIX века, министр иностранных дел при Александре I граф Иоанн Каподистрия просил некоего 95-летнего чухонца погадать о его судьбе на картах и кофейной гуще 79 .

Символические коннотации кофе как экзотического новшества в России XVIII — начала XIX века на фоне приведенных выше сюжетов могут показаться парадоксальными. Кофе соотносится с атрибутикой петровских преобразований, этикетными и эстетическими ценностями европейского Просвещения 80 , бур жуазно-аристократическим досугом; и вместе с тем — с практика ми, в определенном смысле противоречившими цивилизаторским усилиям петровских преобразований. В качестве осторожного решения этого парадокса, можно предположить, что в данном случае перед нами пример, когда светские ценности не исключают их (квази)ритуальной символизации. Буквальным примером такой символизации может служить мемуарное свидетельство священни ка Н. С. Ильинского (в записи П. И. Савваитова) о странном обычае, заведенном А. А. Аракчеевым в своем имении Грузене чтить память Павла I выливанием чашки кофе к подножию установлен ного в саду бюста императора: «Обязанный первоначальным своим возвышением императору Павлу Петровичу, Аракчеев до кон ца жизни глубоко чтил память своего благодетеля. В грузинском саду, неподалеку от дома, в котором жил Аракчеев, был поставлен бюст императора. В летнее время, когда Аракчееву угодно было приглашать к себе на обед грузинскую служебную знать, обеденный стол в хорошую погоду обыкновенно накрывался у этого бюста, против которого всегда оставлялось незанятое место и во время обеда ставилась на стол каждая перемена кушанья; в конце обеда подавался кофе, и Аракчеев, взявши первую чашку, выливал ее к подножию императорского бюста; после этого возлияния он брал для себя уже другую чашку» 81 . Перемена блюд, предназначенных отсутствующему императору, и выливание кофе к подножию его бюста равносильным традиционному для русской культуры «кормлению» покойника на поминках, но не лишены (как справедливо заметили по поводу сообщения Ильинского В. М. Живов и Б. А. Успенский) также античных реминисценций — инсценирования символического жертвоприношения сакрализуемому императору 82 .

Давно замечено, что скепсис не исключает мистицизма 83 . При менительно к социальной действительности России XVIII — начала XIX века идеологически инициированный скепсис в отношении

Слоны и кофе: чужое как свое 67

традиционных культурных ценностей, оправданно связываемый с эпохой петровских преобразований, выразился в поиске путей подспудной традиционализации социальных и культурных новшеств и, в частности, экзотизмов. Инновации, служащие ревизии традиционных представлений, оборачиваются обновлением тра диционализма, атрибуты секуляризации — ценностями квазирели гиозного порядка.

К 1820-м годам кофепитие теряет некогда присущий ему арис тократический ореол, хотя и сохраняет некоторого рода «столичные» коннотации, усугубляемые традиционным противопоставлением Петербурга и Москвы. В статье В. Г. Белинского, предпосланной сборнику «Физиология Петербурга» (1845), страсть петербуржцев к кофепитию описывается как примета, отличающая даже «низший слой» местного народонаселения от московского. Притом, что «соб ственно простой народ», по Белинскому, «везде одинаков», «петер бургский простой народ», «кроме полугара и чая, любит еще и кофе и сигары, которыми даже лакомятся простонародные мужики; а прекрасный пол петербургского простонародья в лице кухарок и разного рода служанок чай и водку отнюдь не считает необходимостью, а без кофею решительно не может жить» 84 . Авторы-бытопи сатели середины века спешат воспользоваться тем же противопо ставлением в живописании местного колорита Москвы и/или Петербурга: отныне «купеческая» Москва пьет чай, а «чиновный» Петербург — кофе 85 . Однако утрировать это противопоставление, во всяком случае, не стоит: это скорее дань литературной тради ции, диктующей сложение «петербургского» и «московского» тек стов русской культуры. В конце XIX века о городской, но уже однозначно «обывательской» репутации кофе напомнит А. П. Че хов, заставив героиню водевильной сценки «Юбилей» — вдову Мерчуткину, ходатайствующую о пенсии за покойного мужа, при бегнуть к последнему аргументу: «Кофей сегодня пила и без всякого удовольствия» 86 .