Библиотека

Теология

Конфессии

Иностранные языки

Другие проекты

|

Ваш комментарий о книге

Шмид B. Нарратология

Глава I. ПРИЗНАКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

1. Нарративность

Классическое и структуралистское понятия нарративности

Объектом нарратологии является построение нарративных произведений. Что означает слово «нарративный» ?

Нарративность характеризуют в литературоведении два различных понятия. Первое из них образовалось в классической теории повествования, прежде всего в теории немецкого

происхождения, которая тогда еще называлась не нарратологией1, a Erzahlforschungили Erzahl-theorie(теория повествования). В этой традиции к нарративному или повествовательному разряду произведения причислялись по признакам коммуникативной структуры. Повествование, противопоставлявшееся непосредственному драматическому исполнению, связывалось с присутствием в тексте голоса опосредующей инстанции, называемой «повествователем» или «рассказчиком». (Ввиду колебания русской терминологии между двумя понятиями, производными от названий жанров, впредь я буду называть эту опосредующую инстанцию чисто техническим термином нарратор, уже не подразумевающим никакой жанровой специфичности2.) В классической теории повествования основным признаком повествовательного произведения является присутствие такого посредника между автором и повествуемым миром. Суть повествования сводилась классической теорией к преломлению повествуемой действительности через призму восприятия нарратора. Так, один из основоположников современной теории повествования, немец-Термин «нарратология» был разработан Цветаном Тодоровым (1969, 10; ср. Ян 1995, 29). 2 См.: Ильин 1996а. 12

кая исследовательница Кэте Фридеманн3, противопоставляет повествовательный модус драматической передаче действительности:

«Действительным» в драматическом смысле является событие, которое имеет место теперь... «Действительным» же в смысле эпическом является, в первую очередь, не повествуемое событие, а само повествование (Фридеманн 1910, 25).

Тем самым она опровергает взгляды немецкого романиста и теоретика Фридриха Шпильгагена (1883; 1898), который, под предлогом объективности, требовал от эпического автора полного отказа от включения повествующей инстанции, т. е. требовал, по словам Фридеманн, создания «драматической иллюзии»:

<Нарратор, derErzahler> представляет собой принятое кантовской философией гносеологическое предположение, что мы постигаем мир не таким, каким он существует сам по себе, а таким, каким он прошел через посредство некоего созерцающего ума (Фридеманн 1910, 26).

Еще и в настоящее время находятся теоретики, определяющие специфичность повествования присутствием нарратора. Известный австрийский исследователь Франц Штанцель открывает свою книгу «Теория повествования» (1979), в которой он подводит итог предыдущих работ (1955; 1964) и связывает их с текущей теоретической дискуссией, определением «опосредствованности» (Mittelbctrkeit) как жанрового признака повествовательных текстов. Вслед за Штанцелем в новейшем русском «Введении в литературоведение» определяющим признаком повествования выдвигается «опосредованность» (Тамарченко 1999а, 280).

Второе понятие о нарративности, которое легло в основу настоящей работы, сформировалось в структуралистской нарратологии. Согласно этой концепции решающим в повествовании является не столько признак структуры коммуникации, сколько признак структуры самого повествуемого. Термин «нарративный», противопоставляемый термину «дескриптивный», или «описательный», указывает не на присутствие опосредующей инстанции изложения, а на определенную структуру

излагаемого материала. Тексты, называемые нарративными в

з Книга К. Фридеманн «Роль нарратора в эпической прозе» (1910) пользовалась и в России популярностью;

см. отсылку В. Н. Волошинова (1929, 132) к этому «до настоящего времени основному труду».

13

структуралистском смысле слова, излагают, обладая на уровне изображаемого мира темпоральной

структурой, некую историю . Понятие же истории подразумевает событие. Событием является

некое изменение исходной ситуации: или внешней ситуации в повествуемом мире (естественные,

ащионалъные и интеращионалъные события), или внутренней ситуации того или другого

персонажа (ментальные события). Таким образом, нарративными, в структуралистском смысле,

являются произведения, которые излагают историю, в которых изображается событие.

Так понимаемая нарративность близка к «фабульности», как ее толкует Б. В. Томашевский (1925).

Но если Томашевский приписывает фабуле «не только временный признак, но и причинный»

(1925, 136) , то событийность, как она трактуется в настоящей книге, предполагает (как

минимальное условие) наличие изменения некоей исходной ситуации, независимо от того,

указывает ли данный текст на причинные связи этого изменения с другими своими тематическими элементами или нет.

Событийность и ее условия

Событие, стержень повествовательного текста, было определено Ю. М. Лотманом как «перемещение персонажа через границу семантического поля» (Лотман 1970, 282) или как «пересечение запрещающей

См., напр., определение Жерара Женетта (1972, 66): «Повествование — повествовательный дискурс [1е discoursnarratif] —может существовать постольку, поскольку оно рассказывает некоторую историю [histoire], при отсутствии которой дискурс не является повествовательным» (подобные определения: Принс 1973б; 1982, 1—4; 1987, 58; ван Дейк 1978, 141; обзор подходов к теории нарративности см.: Стэджесс 1992, 5— 67). Классический признак повествования («поскольку оно порождается некоторым лицом») Женетт относит только к дискурсу как таковому: «В качестве нарратива повествование существует благодаря связи с историей, которая в нем излагается; в качестве дискурса оно существует благодаря связи с наррацией, которая ее порождает».

Различение между временной и причинной связью элементов, которое проводится у Томашевского, восходит, в конечном счете, к «Поэтике» Аристотеля: «Большая разница заключается в том, возникает ли что-то вследствие чего-то другого или после чего-то другого» (6iacpep?i yap поАи то YiYVECT6ai табе 5ia табе п цета табе; Aristoteles. De arte poetica. 1452a, 20). 14

границы» (Лотман 1970, 288)6. Эта граница может быть как топографической, так и прагматической, этической, психологической или познавательной. Таким образом, событие заключается в некоем отклонении от законного, нормативного в данном мире, в нарушении одного из тех правил, соблюдение которых сохраняет порядок и устройство этого мира. Определение сюжета, предложенное Лотманом, подразумевает двухместность ситуаций, в которых находится субъект события, их эквивалентность, в частности их оппозицию. С таким представлением принципиально совместима известная трехместная модель Артура Данто (1965), по которой основное условие всякой наррации заключается в оппозиции положений определенного субъекта (х), развертываемой в два различных момента (t-1, t-3)7:

(1) х is F at t-1

(2) H happens to x at t-2

(3) х is G at t-3

Для того чтобы в результате оппозиции ситуаций действительно получилось событие, должны быть удовлетворены некоторые условия. Штемпель (1973) называет следующие минимальные лингвосемантические условия для образования события: субъект изменения должен быть идентичен; содержания нарративного высказывания должны быть совместимы; сказуемые должны образовывать контраст, факты должны находиться в хронологическом порядке8. Даже при вы-

«Сюжетным» (т. е. нарративным) текстам Лотман противопоставляет «бессюжетные» (или «мифологические») тексты, не повествующие о новостях в изменяющемся мире, а изображающие циклические повторы и изоморфности замкнутого космоса, порядок и незыблемость границ которого утверждаются (Лотман 1970, 286—289; 1973). Современный сюжетный текст определяется Лотманом как «плод взаимодействия и интерференции этих двух исконных в типологическом отношении типов текстов» (Лотман 1973, 226).

Триада Данто, представленная в подобной форме и другими теоретиками, может уже осуществиться в последовательности лишь двух предложений (см. Штемпель 1973).

Н. Д. Тамарченко (1999в, 79—81; 2001, 171—172) определяет событие и по отношению продвижения субъекта к намеченной цели: «Событие — перемещение персонажа, внешнее или внутреннее (путешествие, поступок, духовный акт), через границу, разделяющую части или сферы изображенного мира в пространстве и времени, связанное с осуществлением его цели или, наоборот, отказом или отклонением от нее» (Тамарченко 2001,171). Однако ввиду того, что перемещение персонажа через границу или изменение его ситуации может лежать вне сферы его стремлений, а может просто с ним произойти, условие «осуществления цели» не кажется обязательным. Тамарченко, очевидно, руководствуется различием, установленным Гегелем для эпоса, между «просто происходящим» (напр., молния убивает человека) и «событием», в котором заключается «исполнение намеченной цели» (ГегельГ. В. Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1968—1971. Т. 3. С. 470). См. также: Тюпа 2001, 20.

15

полнении таких условий нарративные оппозиции еще не обеспечивают того, что можно назвать полноценным событием в эмфатическом смысле этого слова, в смысле гетевского «свершившегося неслыханного события»9 или лотмановских дефиниций, предусматривающих пересечение некоей границы. Контраст между двумя последовательными во времени ситуациями одного и того же субъекта — это определение минималистское, покрывающее огромное количество тривиальных изменений в любом произведении. Полноценная событийность в нарративном тексте подразумевает выполнение целого ряда дальнейших условий.

Фактичность mmреальность (разумеется, в рамках фиктивного мира) изменения — это первое основное условие событийности. Изменение должно действительно произойти в фиктивном мире. Для события недостаточно, чтобы субъект действия только желал изменения, о нем мечтал, его воображал, видел во сне или в галлюцинации. В таких случаях событийным может быть только сам акт желания, мечтания, воображения, сновидения, галлюцинации и т. п.

С фактичностью связано второе основное условие событийности: результативность. Изменение, образующее событие, должно быть совершено до конца наррации (результативный способ действия). Речь идет не о событии, если изменение только начато (инхоативный способ действия), если субъект только пытается его осуществить (конативный способ действия) или если изменение находится только в состоянии осуществления (дуративный способ).

Фактичность и результативность представляют собой необходимые условия события. Без них изменение претендовать на статус события не может.

9

К Эккерману 25 янв. 1827 г. (ЭккерманИ. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986. С. 211). 16

Событийность рассматривается как свойство, подлежащее градации. В нижеследующем предлагается набор пяти критериев, делающих данное изменение более или менее событийным. Эти пять критериев проявляются не при рассмотрении встречающейся в реалистическом нарративе у Достоевского и Толстого полной событийности, а при анализе редуцированной ее формы в постреализме, прежде всего у Чехова. Событие у Достоевского и Толстого заключается, например, во внутренней, ментальной перемене и воплощается в том когнитивном, душевном или нравственном «сдвиге» (Шаталов 1974; Левитан 1976), который обозначается такими понятиями, как «прозрение» (Цилевич 1976, 56; Левитан 1976; Шаталов 1980, 67), «просветление» или «озарение» (Шаталов 1974). Реалистическое понятие о событии приобретало образцовое осуществление в «воскресении» Раскольникова, во внезапном познании Левиным и Безуховым смысла жизни, в конечном осознании братьями Карамазовыми собственной виновности. В такой модели герой способен к глубокому, существенному самоизменению, к преодолению своих характерологических и нравственных границ. Полноценная реалистическая событийность в творчестве Чехова подвергается значительному редуцированию. Повествование у Чехова во многих его вещах целиком направлено на осуществление ментального события, будь то постижение тайн жизни, познание социальных закономерностей, эмоциональное перенастраивание или же пересмотр нравственно-практических решений. Но Чехов не изображает ментальных событий, он проблематизирует их (Шмид 19916).

Мы исходим из редуцированной постреалистической событийности, чтобы получить критерии максимальной событийности, которые в реализме были сами собою разумеющимися и поэтому остались незамеченными.

1. Первый критерий степени событийности — это релевантность изменения.

Событийность повышается по мере того, как то или иное изменение рассматривается как существенное, разумеется, в масштабах данного фиктивного мира. Тривиальные (по меркам данного фиктивного мира) изменения события не образуют. Отнесение того или другого изменения к категории события зависит, с одной стороны, от общей картины мира в данном типе культуры (Лотман 1970, 282), а с другой, от внутритекстовой аксиологии, вернее, от аксиологии переживаю-17

щего данное изменение субъекта. Относительность релевантности демонстрируется Чеховым в рассказе с многообещающим для нарратолога заглавием «Событие». Все событие заключается «только» в том, что домашняя кошка приносит приплод и что большой черный пес Неро пожирает всех котят. Для шестилетнего Вани и четырехлетней Нины уже тот факт, что кошка «ощенилась», — событие величайшего значения. Между тем как взрослые спокойно терпят «злодейство» Неро, смеются даже и только удивляются аппетиту громадной собаки, дети «плачут и долго думают об обиженной кошке и жестоком, наглом, ненаказанном Неро» .

2. Вторым критерием является непредсказуемость.

Событийность изменения повышается по мере его неожиданности. Событие в эмфатическом смысле подразумевает некоторую парадоксальность. Парадокс — это противоречие «доксе», т. е.

общему мнению, ожиданию11. В повествовании как «докса» выступает та последовательность действий, которая в нарративном мире ожидается, причем речь идет об ожидании не читателя, а протагонистов. Эту «доксу» и нарушает событие. Закономерное, предсказуемое изменение событийным не является12, даже если оно существенно для того или другого персонажа. Если невеста выходит замуж, это, как правило, событием является только для самих новобрачных и их семей, но в нарративном мире исполнение ожидаемого событийным не является. Если, однако, невеста дает жениху отставку, как это случается в рассказе Чехова «Невеста», событие происходит для всех13. 10 Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. Т. 5. М., 1976. С. 428.

Уже Аристотель определяет парадокс не только как «высказывание вопреки общему мнению» (Aoyoq evuvtioq так; боЦак;; Aristoteles. Topica. 104b, 24), но также и как высказывание, «противоречащее прежде пробужденному ожиданию» (ёцпроабеу бо^а; Aristoteles. De arte rhetorica. 1412a, 27). См.: Шмид 20016.

12

«Событие мыслится как-то, что произошло, хотя могло и не произойти» (Лотман 1970, 285).

Оппозиция между субъективными и объективными аспектами непредсказуемости не раз разыгрывается в рассказах Чехова. Примером может служить «Учитель словесности»: для того чтобы объясниться Марии Шелестовой в любви, Никитин должен мобилизовать все свое мужество. Возможность повести ее к алтарю кажется ему совершенно невероятным, неосуществимым счастьем. Читателю же из поведения молодой женщины нетрудно сделать вывод, что жених на сильное сопротивление не натолкнется. Сделав решающий шаг, и сам Никитин осознает, что его мнимый переход через границу был не что иное, как вполне закономерный, всеми давно уже ожидаемый поступок. 18

Релевантность и непредсказуемость являются основными критериями событийности. Более или менее второстепенными можно рассматривать следующие признаки.

3. Консекутивность.

Событийность изменения зависит от того, какие последствия в мышлении и действиях субъекта она влечет за собой. Консекутивное прозрение и перемена взглядов героя сказываются тем или иным образом на его жизни.

4. Необратимость.

Событийность повышается по мере того, как понижается вероятность обратимости изменения и аннулирования нового состояния. В случае «прозрения» герой должен достичь такой духовной и нравственной позиции, которая исключает возвращение к более ранним точкам зрения. Пример необратимых событий приводит Достоевский в цепи прозрений и озарений, характеризующих ход действия в «Братьях Карамазовых».

5. Неповторяемость.

Изменение должно быть однократным. Повторяющиеся изменения события не рождают, даже если возвращения к более ранним состояниям не происходит. Это демонстрируется Чеховым цепью бракосочетаний и связанных с ними радикальных мировоззренческих сдвигов Оли Племянниковой, героини рассказа «Душечка». Изображение повторяемости приближает наррацию к описанию. Не даром описательные жанры имеют естественную тенденцию к изображению повторяющихся происшествий и действий.

Предлагаемый набор критериев носит, разумеется, максималистский характер, что правильно отмечается В.И.Тюпой (2001, 21) . Не все изменения того или другого повествовательного произведения удовлетворяют указанным пяти критериям в равной мере. Но, как уже было сказано, событийность — это свойство, подлежащее градации, т. е. изображаемые в нарративном произведении изменения могут быть событийными в большей или меньшей степени.

14

Сам Тюпа (2001, 25—26) предлагает три свойства, которые он рассматривает как минимально необходимые для характеристики события: 1) гетерогенность, 2) хронотопичность, 3) интеллигибельность. 19

Нарративные и описательные тексты

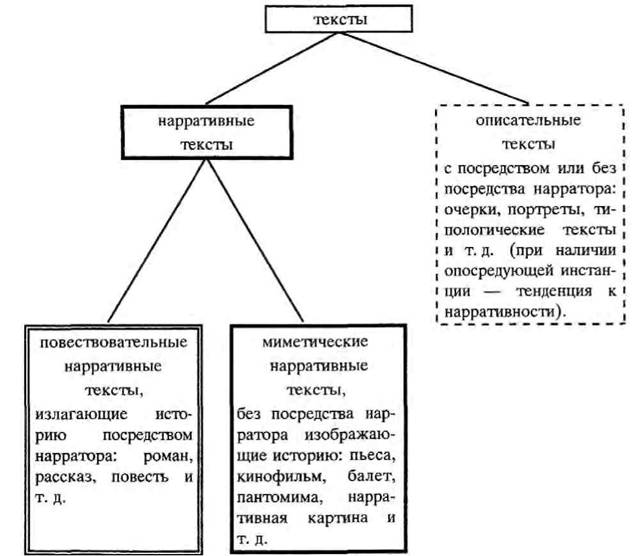

Классическое определение нарративности не только ограничивает ее словесным творчеством, но и включает в область нарратива лишь произведения, обладающие опосредующим нарратором, игнорируя лирические и драматические тексты. Структуралистское определение включает в область нарратологии произведения всех видов (не только словесные), излагающие тем или иным образом историю, и исключает все описательные произведения. С этой точки зрения

нарративными являются не только роман, повесть и рассказ, но также и пьеса, кинофильм, балет, пантомима, картина, скульптура и т. д., поскольку изображаемое в них обладает временной структурой и содержит некое изменение ситуации. Из области нарративности исключены, следовательно, все произведения, в которых описывается преимущественно статическое состояние, рисуется картина, дается портрет, подытоживаются повторяющиеся, циклические процессы , изображается социальная среда или классифицируется естественное или социальное явление по типам, классам и т. п.

Границы между нарративными и описательными произведениями, разумеется, не всегда четки. Каждый нарратив по необходимости содержит описательные элементы, придающие произведению определенную статичность. Уже изображение ситуаций, исходной и конечной, действующих лиц и самих действий не обходится без введения описательного материала. С другой стороны, в описательные произведения могут — в целях наглядной иллюстрации данной ситуации — входить динамические элементы, событийные структуры.

Среди нарративных, по классическому определению, жанров сильным тяготением к описательности отличается очерк. Примером ненарративного, в структуралистском смысле, описания и классифицирования может служить очерк Д. В. Григоровича «Петербургские шарманщики», включенный Н. А. Некрасовым в сборник «Физиология Петербурга». Классифицирующий характер этого очерка явствует уже из названий глав: «Разряды шарманщиков», «Итальянские шарманщики», «Русские и немецкие шарманщики», «Уличный гаер», «Публика шарманщиков». Не все напечатанное в этом сборнике является описа-

В итеративных действиях степень событийности излагаемых изменений снижается в силу их повторяемости. 20

тельным. В некоторых произведениях появляются нарративные структуры, по крайней мере в зачаточном виде, как только в текст вводится временное измерение и раннее состояние сравнивается с более поздним.

Решающим для описательного или нарративного характера произведения является не количество содержащихся в нем статических или динамических элементов, а их итоговая функция. Но функциональность произведения может быть смешанной. В большинстве случаев доминирует та или иная основная функция. Эта доминантность воспринимается читателями не всегда одинаковым образом.

Томашевский, у которого для «фабулы», как мы видели, необходима не только временная, но и причинная связь элементов, к «бесфабульному повествованию» относит и путешествие, «если оно повествует только о виденном, а не о личных приключениях путешествующего» (1925, 136). Но и без прямой тематизации внутреннего состояния путешествующего изменение ситуации может быть изображено, путешествие может приобрести нарративный характер и в самом отборе увиденного может быть выражено внутреннее изменение видящего.

Образование нарративных структур на основе описания можно наблюдать, например, в текстах Андрея Битова. Если в рассказах сборника «Дни человека» жизнь запечатлевается в моментальных снимках, самих по себе малособытийных, то в чисто описательных на первый взгляд текстах, объединенных в сборнике «Семь путешествий», повествуется о воспитании чувств и понятий, о созревании души, очерчиваются пунктиром ментальные события (Шмид 1991а). Вообще можно полагать, что описательные тексты имеют тенденцию к нарративности по мере выявленное™ в них опосредующей инстанции. Разумеется, это нарративность, характеризующая не описываемое, а описующего и его акт описывания. Повествуемая здесь история является историей не диегетической (т. е. относящейся к повествуемому миру), а экзегетической (т. е. относящейся к акту повествования или описания), излагающей изменения в сознания опосредующей инстанции.

Как было упомянуто выше, предлагаемая в настоящей книге теория основывается на концепции нарративности как событийности. Тем не менее эта теория приложима к различным текстам, соответствую-21

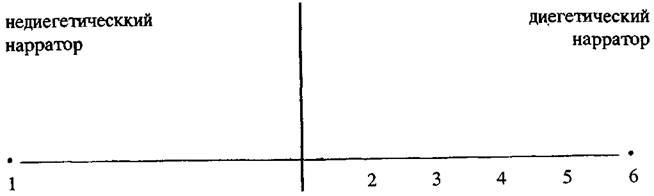

щим как классическому, так и и структуралистскому понятию нарративности, т. е. объектом исследования будут словесные тексты, излагающие историю и в той или иной мере обладающие опосредующей инстанцией нарратора. В следующей схеме указаны предметы нарратологии в структуралистском смысле (полужирная и двойная рамки) и множество текстов, на котором сосредоточена настоящая книга (двойная рамка):

Эта схема является модификацией известной модели Сеймора Чэтмана (1990, 115), где нарратив подразделяется на «диететические» (telling) и «миметические» (showing) тексты соответственно теории Платона, различающего «диегесис» (собственно повествование поэта) и «мимесис» (подражание речам героев); о платоновской дихотомии см. ниже, гл. V.

22

2. Фикциональность Мимесис и вымысел

Чем отличается повествование в художественном произведении от повествования в житейском контексте, например от повседневного рассказывания, от сообщения последних известий по телевизору, от протокола, составленного полицией, или от репортажа спортивного корреспондента?

Один из основных признаков повествовательного художественного текста — это его фикциональность, т. е. то обстоятельство, что изображаемый в тексте мир является фиктивным, вымышленным. В то время как термин «фикциональный» характеризует специфику текста, понятие «фиктивный» (или «вымышленный») относится к онтологическому статусу изображаемого в фикциональном тексте. Роман, например, является фикциональным, изображаемый в нем мир — фиктивным . Фикциональные тексты сами по себе являются, как правило, не фиктивными, а реальными18. Если противоположное по отношению к фиктивности понятие —реальность, то антонимом фикциональности является фактуалъностъ (Женетт 1990) . Термин «фиктивный», производный от лат. fingere(«образовывать», «изображать», «представлять себе», «вымышлять», «создавать видимость»), обозначает объекты, которые, будучи вымышленными, выдаются за действительные, притязают на реальность. Понятие фиктивности

содержит, таким образом, момент обмана, симуляции, который слышится и в обыденном словоупотреблении («фиктивный счет», «фиктивный брак»), где слово «фиктивный» обозначает что-то «поддельное», «фальшивое», «мнимое», имея те же коннотации, что и слова «финт» и «финтить», производные от итальянского fintaи, в конеч-

17

Это различие проводится не во всех языках. В английском словоупотреблении, напр., термин fictionalотносится как к изображающему тексту, так и к изображаемому миру.

Фикциональные тексты фиктивны, если они фигурируют в изображаемом фиктивном мире фикционального произведения, другого или — что уже является нарративным парадоксом — того же произведения (т. е. если герой романа читает тот роман, в котором он сам фигурирует, в результате чего получается структура «mise en abtme»).

19

Эгон Верлих (1975, 20) называл нефикциональные тексты «фактическими». 23

ном счете, от латинского fingere. Литературный вымысел (fictio), однако, — это симуляция без отрицательного характера, выдумка, в которой отсутствует момент ложности и обмана. Поэтому следует связывать фиктивность не столько с понятием видимости или симуляции, к чему склонны теоретики, сводящие ее к структуре «как будто» (ahoh) , сколько с концепцией изображения автономной, енутрилитературной действительности.

Такая концепция близка понятию «мимесис», как его употребляет Аристотель в «Поэтике». Аристотелевское понятие не следует сводить к значению imitcttio, «подражание» чему-то уже существующему, как оно воспринималось в эпоху Ренессанса, классицизма и реализма. Такие семантические моменты мимесиса, нет сомнений, еще можно обнаружить в употреблении Аристотелем этого понятия, унаследованного от Платона (ср. Сербом 1966,176). Но в целом «Поэтика» проникнута духом понимания мимесиса как изображения некоей действительности, не заданной вне мимесиса, а только сконструированной им самим . В трагедии, по Аристотелю, «мимесис действия (яра^гц) — это повествуемая история (цг>8о<;)», определяемая им как «составление происшествий» (аггубт^оц — или агкттаац — twv ярауцатюу; 1450а, 5, 15)22. Из рассуждений Аристотеля явствует, что достоинство мимеси-

20

Понятие фиктивности как модуса «как будто» восходит к Хансу Файхингеру (1911) и фигурирует также в теории речевых актов (Серль 1975).

21

Об аристотелевском мимесисе как понятии, обозначающем не только и не столько «подражание» (как у Платона в 10 главе «Государства»), сколько «изображение», см.: Коллер 1954; Хамбургер 1957, 6—10; Вейдле 1963; Коль 1977, 28—39. Обзор семантических аспектов и прагматических импликаций не эксплицированного в «Поэтике» Аристотеля глагола |лце'Гавоа в доплатоновском, платоновском и аристотелевском употреблении дает Нешке (1980, 76—89). Эквивалентность между мимесисом Аристотеля и современным понятием фикциональности подчеркивают Хамбургер 1957; Женетт 1991, 349; Гебауер и Вульф 1992, 81—84. Дюпон-Рок и Лало (1980) переводят мимесис как representation. Понимая мимесис, согласно его двойному значению, как «подражание или изображение [imitationourepresentation]», Поль Рикер (1983, 55—84) указывает на то, что такая репрезентация не имеет характера копии, удвоения presence, а является «деятельностью изобразительной» (activitemimetique). Соотношение понятий Аристотеля с терминами современной семиотики обсуждает X. А. Гарсиа Ланда (1998, 22—32).

22

Согласно немецкому филологу-классику Манфреду Фурману (1992, 25—26), аристотелевские понятия цибос; и прауцата означают «фабулу» или «действие» и «происшествия» или «события» (ср. также историческое объяснение понятия цибос; как «организованной структуры действия»: Каннихт 1976). Рикер (1983) переводит цибос; и прауцата как intrigueиfaits, В одном из русских изданий «Поэтики» цитированное выше определение гласит: «Подражание действию есть фабула». А под фабулой разумеется «сочетание фактов» или «состав происшествий» (Мыслители Греции: От мифа к логике / Сост. В. Шкода. М.; Харьков, 1998. С. 706). Многозначному термину «фабула» я предпочитаю термин «повествуемая история», или «история» (см. главу III). 24

са заключается не в его фактическом сходстве с некоей действительностью, а в таком «составлении происшествий», которое способно вызвать у реципиента желаемое воздействие. В случае трагедии (самом достойном виде мимесиса) оно заключается в том, чтобы «путем сострадания и страха привести к очищению от таких аффектов» (1449b, 27—28). Теория Аристотеля, преодолевающая платоновскую концепцию о третичности мимесиса как подражания подражанию , не только признает за мимесисом, понимаемым как «делание» (жощащ) (ср. Хамбургер 1957, 7—8), как конструкцию (ср. Цукеркандль 1958, 233), первичность (ср. Эльс 1957,322), но также и обосновывает его познавательную функцию (ср. Бойд 1968, 24), а тем самым его ценность. В отличие от историка, повествующего о том, что произошло, что, например, сказал и сделал Алкивиад, поэт, по мнению Аристотеля, «говорит не о том, что было, но о том, что могло бы быть в соответствии с вероятностью или необходимостью» (1451а, 36—38). Итак, предметом поэзии является не «действительно происшедшее» (та уггоцгуа), а «возможное» (та богата). Поэтому «поэзия философичнее и серьезнее истории» (1451b, 5—6).

Вымысел (ftctio), понимаемый в аристотелевском смысле как мимесис, — это художественная конструкция возможной действительности. Изображая не существовавшие происшествия, а происшествия возможные, фикция как конструкция имеет характер мыслительной модели. В последние десятилетия теория фикциональности была предметом горячих дискуссий между представителями разных направлений, таких

23

Согласно Платону, произведение искусства, поскольку оно подражает предметам видимого мира, которые, в свою очередь, являются подражаниями высшему миру идей, оказывается только «на третьем месте от истины» (Tpi-rov Ti апо тг|<; aAnSeiaq; Plato. Res publica. X. 597e. Мыслители Греции. С. 409). 25

как онтология, семантика, теория высказывания, теория речевых актов, прагматика и др. . Спор возник, прежде всего, вокруг вопроса о том, следует ли рассматривать специфический статус литературы со стороны онтологии изображаемых предметов или же со стороны прагматики изображающего дискурса. Этой альтернативе в современной науке соответствуют два направления (ср. Рюлинг 1996). С точки зрения литературоведения и философской эстетики специфика литературы трактуется как онтологическая проблема фиктивности изображаемых предметов. Под знаменем же «лингвистического поворота» в гуманитарных науках и под руководством аналитической философии все более распространяется подход, связывающий проблему специфичности литературы не с фиктивностью предметов, а с фикциональностью дискурса о них25. Особенной популярностью в наши дни пользуется теория «речевых актов» (speechacts) американского философа Джона Серля. По Серлю (1975), автор фикционального текста производит высказывания, которые имеют форму утверждения, но, не отвечая условиям утверждения, являются только утверждениями «мнимыми» (pretended). Создание видимости «иллокутивных речевых актов»26, которые автором на самом деле всерьез не совершаются, — в этом, по Серлю, существо фикциональности.

Одно из многочисленных возражений против теории Серля касается обсуждаемого им намерения автора создать видимость. Серль разли-

24 См. новейший обзор подходов: Ципфель 2001; обзоры с точки зрения прагматического подхода (Хоопс 1979) и с антимиметистской точки зрения теории возможных миров (Долежел 1998, 1—28). Непонятно, однако, почему Долежел (1998, 6—10) сводит теории, основывающиеся на мимесисе, к тезису о подражании «действительным прототипам» (actualprototypes). Праотцу миметизма, Аристотелю, подчеркивающему, как мы убедились, не подражательную, а конструктивную сторону мимесиса (ср. также Долежел 1990, 34), редукционизм «теории одного мира» был совершенно чужд. На самом деле, поддерживаемая Долежелом теория вымысла как изображения не реальных, а возможных миров не так уж далека от Аристотеля.

25 Обзор дискуссий о фикциональности литературы с позиции аналитической философии позиций дают Ламарк, Ольсен 1994; Тюрнау 1994.

26 «Иллокуция», по теории «речевых актов» (Остин 1962), — это совершаемое говорящим при помощи высказываний в определенном контексте действие (например, обещания, осуждения). Если содержание речевого акта может быть верным или ложным, то иллокуция может быть успешной или безуспешной.

26

чает два значения слова pretend(«создавать видимость»), первое из которых связано с обманом,

второе же — с поведением «как будто» (asif), где ни малейшего намерения обмануть нет. Он

утверждает, что деятельность автора характеризуется исключительно вторым значением. Следует,

однако, задуматься, адекватно ли описана миметическая деятельность автора при помощи фигуры

«как будто», всегда подразумевающей некое притворство, нечто неаутентичное.

Так, возражая Барабаре Смит (1978, 30), Доррит Кон (1989, 5—6) задается вопросом, создает ли Л.

Толстой в рассказе «Смерть Ивана Ильича» действительно «видимость, что он пишет биографию

[is pretending to be writing a biography]». По словам Кон, Толстой вообще никакой видимости не

создает: «он делает что-то, а именно сообщает своему читателю фикциональный рассказ <.. .> о

смерти вымышленного персонажа» .

Другой аргумент, ставящий под сомнение теорию мнимых иллокутивных актов, направлен против

утверждения Серля о том, что вопрос о фикциональности произведения решает не кто иной, как

автор: «то, что делает текст фикциональным произведением, — это иллокутивное отношение

автора к тексту, и это отношение зависит от сложных иллокутивных намерений автора» (1975,

325) . Ж. Женетт (1989, 384) на это отвечает: «...на наше великое счастье и вопреки правилам

иллокуции, случается и так, что именно „читатели решают, принадлежит (текст) к литературе или

нет"».

Эта полемика показывает, что спорным является также вопрос о том, какая инстанция принимает

решение о фикциональности. Согласно Кэте Хамбургер (1957, 21—72; 1968, 56—111), решает это

сам текст. Фикциональность для нее — объективное свойство текста, проявляющееся в отдельных

«симптомах». По Серлю же, определяющим является исключительно «намерение» (intention)

автора. По мнению другой группы теоретиков, фикциональность является свойством от-

27 См. также критику Феликса Мартинеса Бонати (1981, 157—159) подобной теории Ричарда Оманна (1971) о поэзии как «мнимых речевых актах» и о деятельности автора как создании видимости (pretending). Критическое обозрение pretensetheories, т. е. теорий, определяющих свойство литературы на основе создания видимости, см.: Криттенден 1991, 45—52; Ципфель 2001,187—195.

28 Одно из возражений против Серля заключается в том, что он не производит дифференциацию между автором и нарратором; ср., напр., Мартинес Бонати 1980.

27

носительным и прагматическим. Рассматривается ли данный текст как фикциональный или как фактуальный — это, по мнению этих теоретиков, результат фактического приписывания функции со стороны реципиентов, обусловленного их историческим и социальным контекстом и принятыми в этом контексте представлениями о действительном.

Признаки фикциональных текстов

Если вопрос о фикциональности решает сам текст, то фикциональный текст должен быть отмечен какими-либо объективными признаками. Такую позицию К. Хамбургер занимает в ряде работ (1951; 1953; 1955; 1957), где она утверждает своеобразие «фикционального, или миметического, жанра», к которому отнесены повествование «от третьего лица», драматургия и кино и из которого исключается не только лирика, но также и повествование «от первого лица». Фикциональный жанр отличается, по ее мнению, от противопоставляемого ему «лирического или экзистенциального жанра» целым набором объективных «симптомов». Во-первых, это потеря грамматической функции обозначения прошлого в использовании «эпического претерита» (т. е. прошедшего нарративного), обнаруживающаяся в сочетании прошедшего времени глагола с дейктическими наречиями времени (типа «Morgen war Weihnachten» — «Завтра [было] Рождество»)30, и в связи с этим вообще детемпорализация грамматических времен. Во-вторых, это соотнесенность повествуемого не с реальной Ich-Origo, т. е. с реальным субъектом высказывания, а с некоей фиктивной «ориго», т. е. с одним или несколькими из изображаемых персонажей. В-третьих, это

29 Этот жанр и тем самым вся бинарность жанровой системы отпали во втором издании (Хамбургер 1968), где повествование от первого лица фигурирует не как жанр, а лишь как «специальная форма».

30 В немецкой несобственно-прямой речи употребляются не времена глагола, соответствующие прямой речи, а времена, сдвинутые или на один шаг в прошлое (ist > war, war> wargewesen), или в сослагательное наклонение (wirdsein> wurde

sein). См. об этом главу V.

31 Центральное в теории Хамбургер понятие Ich-Origoили, точнее, OrigodesJetzt-hier-lch-Systems, восходящее к употребляемой Карлом Бругманном (1904) и Карлом Бюлером (1934) терминологии, заимствованной из геометрии, обозначает «занимаемое некоим „я" начало координат пространственно-временной системы, совпадающее с величинами „теперь" и „здесь"» (Хамбургер 1968, 62).

28

употребление глаголов, выражающих внутренние процессы (типа «Наполеон думал...») без оправдывающей оговорки.

Тезисы Хамбургер с самого начала натолкнулись на критику. Дискуссия вращалась, прежде всего, вокруг вопроса о прошедшем нарративном . Главное возражение против аргументов Хамбургер состояло в том, что все указанные симптомы, все аргументы, приведенные в пользу детемпорализации прошедшего нарративного и атемпоральности фикциональных текстов, можно свести к явлениям, связанным с взаимопересечением точек зрения нарратора и персонажа. Сочетание глагола в прошедшем времени с дейктическим наречием будущего времени является специфической грамматической структурой, свойственной несобственно-прямой речи в немецком языке. В предложении «Morgen war Weihnachten» употребление прошедшего «было» соотносится с точкой зрения нарратора, повествующего о (фиктивном) прошлом, между тем как дейктическое наречие времени «завтра» связано с точкой зрения персонажа, для которого в данный момент повествуемого действия Рождество будет на следующий день. Примеры, приведенные Хамбургер, не случайно касаются исключительно несобственно-прямой речи. Однако этот прием нарраториальной передачи текста персонажа не ограничивается повествованием «от третьего лица», как постулирует Хамбургер (1968, 249—250), а встречается закономерно и в повествовании «от первого лица» (см. ниже гл. V).

Многие теоретики вообще отрицают присутствие каких-либо объективных симптомов вымысла в фикциональном тексте. Для Серля (1975, 327), например, «не существует таких особых текстуальных свойств, которые позволяли бы идентифицировать данный текст как фикциональное произведение». Третья же группа теоретиков, придерживающихся, в принципе, мнения об относительном, прагматическом характере фикциональности, исходит из существования определенных

32

См.: Зейдлер 1952/1953; Коциоль 1956; Штанцель 1959; Раш 1961; Буш 1962; Локкеманн 1965; Хоралек 1970; Бронзвар 1970, 42-46; Циммерманн 1971; Андерегг 1973, 48—52; Веймар 1974; Петерсен 1977. Особого внимания заслуживает Женетт, который уже в работе «Повествовательный дискурс» обнаруживает в «крайней и очень спорной позиции» Хамбургер по отношению к атемпоральности эпического претерита «все же некую гиперболическую правду» (1972, 231). Противопоставляя позиции Серля и Хамбургер, Женетт (1990, 405—406) явно склоняется к позиции последней, которую он позднее (Женетт 1991, 350) называет «самым блестящим представителем современной неоаристотелевской школы». 29

«ориентировочных сигналов» (Вайнрих 1975, 525) или «метакоммуникативных» и «контекстуальных» сигналов вымысла (Мартинес, Шеффель 1999, 15). К первым, т. е. ориентировочным, сигналам Вайнрих причисляет характерное для фикциональных текстов намеренное умалчивание определенных обстоятельств места и времени и отрицательное введение, которое встречается, например, в «разрушающем ориентировку» первом предложении романа М. Фриша «Штиллер»: «Я не Штиллер». Метакоммуникативными сигналами служат так называемые «паратексты» (Женетт 1987; ср. также Меннингхоф 1996), т. е. всякого рода сопровождающие тексты, такие как заглавия и подзаголовки, предисловия, посвящения и т. п. В них, как правило, указывается более или менее прямо на фикциональность произведения. Контекстуальный сигнал представляет собой, например, публикация данного произведения в определенной серии или в определенном издательстве. Далее следует учитывать метафикциональные сигналы, встречающиеся в виде тематизации в тексте его возникновения, своеобразия, желаемого восприятия и т. д. (ср. Мартинес, Шеффель 1999, 16—17).

Вернемся еще раз к К. Хамбургер. Невзирая на то, что ее попытка поставить фикциональность на твердую почву объективных текстуальных признаков в наши дни рассматривается в общем как не удавшаяся , ее «Логика литературы» читается как глубокое введение в проблему фикциональности литературы. Упор в этой книге сделан на то, что фикциональная литература (в которую нужно включить и повествование «от первого лица»), изображая персонажи как субъекты в их субъективности, предоставляет читателю непосредственный доступ к

33

Есть, однако, исключения. Д. Кон (1990; 1995), например, вопреки Серлю и в согласии с Хамбургер утверждает абсолютное различие между «историческим и фикциональным повествованием» и существование объективных критериев, «нарратологических признаков» фикциональности: 1) в вымысле повествуемой истории не предшествует реальное событие; не существует той референциальной основы, на которой строит свою историю историк; 2) всезнающий, т. е. свободно вымышляющий автор может употребить точку зрения персонажа, живущего в повествуемом мире, но со своей стороны не повествующего о нем; 3) в романах чувствуется двойственность автора и нарратора, вызывающая неуверенность по отношению к смыслу повествуемого. Размежевание между фикциональными и фактуальными текстами на основе нарратологических критериев обсуждают: Женетт 1990; Лешнигг 1999. 30

их внутренней жизни. Хотя обнаруживаемые «симптомы» и не могут считаться признаками, в строгом смысле отличающими виды повествования друг от друга, поскольку их можно встретить и в нефикциональных текстах, они все же являются чертами, свойственными фикциональным текстам в значительно большей мере, чем текстам фактуальным. Безоговорочное употребление глаголов внутренних процессов («Наполеон думал, что...»), разумеется, может встретиться и в фактуальных текстах, причем подразумевается чистое предположение со стороны автора или наличие источника его знания. Но в фактуальном контексте оно не так закономерно, не так естественно, не так наивно, как, например, у Л. Толстого в «Войне и мире». В цитируемом ниже фрагменте всеведущий нарратор без всякой оговорки и мотивировки передает самые тайные движения в душе Наполеона во время Бородинского сражения в форме несобственно-прямого монолога:

Наполеон испытывал тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший и вдруг, именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает. <...> В прежних сражениях своих он обдумывал только случайности успеха, теперь же бесчисленное количество несчастных случайностей представлялось ему, и он ожидал их всех. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека (ТолстойЛ. Н. Полн.

собр. соч.: В 90 т. Т. 11. С. 244—246).

В фактуальном, историографическом тексте такая инсценировка внутренней жизни политического

деятеля была бы немыслима и недопустима. Источников, которые позволили бы историку

осмелиться на соответствующие выводы, просто не существует. Всеведение автора является

привилегией и признаком фикциональности. На самом деле оно является не знанием, а свободным

вымыслом (ср. Женетт 1990, 393; Кон 1995, 109). В этом смысле упор Хамбургер на изображение

внутреннего мира героев как на объективный признак фикциональности вполне соответствует

концепции Аристотеля о мимесисе как «деланьи» (noir\aiq) действующих лиц.

Упомянутые дискуссии о фикциональности еще не привели к созданию общепринятой теории, но,

при всей противоречивости теоретиче-

31

ских подходов и моделей, складывается все же некоторое практическое согласие об основных

чертах литературной фикциональности. В дальнейшем я привожу модель, основывающуюся на

общих чертах многочисленных позиций.

Фиктивный мир

Быть фиктивным — значит быть только изображаемым. Литературный вымысел — изображение мира, не претендующее на прямое отношение изображаемого к какому бы то ни было реальному, внелитературному миру. Фикция заключается в «деланьи», в конструкции вымышленного, возможного мира. Для мимесиса создатель изображаемого мира может черпать элементы из разных миров . Тематические единицы, использованные им как элементы фиктивного мира, могут быть знакомы по реальному миру, встречаться в разных дискурсах данной культуры, происходить из чужих или из древних культур или существовать в воображении. Независимо от их происхождения из реального, культурного или воображаемого миров все тематические единицы, входя в фикциональное произведение, непременно превращаются в единицы фиктивные. Референциальные обозначающие в фикциональном тексте не указывают на определенные внетекстовые реальные референты, а относятся только к внутритекстовым референтам изображаемого мира. Другими словами, «вынесение» (Hinausversetzung, по Ингардену 1931) внутритекстовых референтов за границы текста, обычное для фактуальных текстов, в фикциональной литературе не происходит35. Таким образом получается «парадоксальная псевдореферентная функция или денотация без денотата» (Женетт 1991, 364). Однако нарушение

34

О пересечении теории фикциональности и теории возможных миров см.: Павел 1986; Долежел 1998, 1—28. Согласно польскому феноменологу Роману Ингардену (1931), оказавшему большое влияние на современное литературоведение, литература отличается от не-литературы таким типом утверждений, который Ингарден называет «квазисуждениями» (Quasi-Urteile). Видимость таких суждений заключается в том, что их предметы существуют только как «чисто интенциональные», не будучи «вынесены» (hinausversetzt) в сферу реального бытия. Анализ теорий Ингардена и Хамбургер с точки зрения нынешней прагматики см.: Габриель 1975, 52—63. 32

прямой связи текста и внетекстового мира ничуть не значит, что фиктивный мир для читателя лишен значения или является менее релевантным, чем реальный. Наоборот, фиктивный мир может приобрести высшую релевантность. С внутритекстовыми референтами, например, персонажами или действиями, читатель может обращаться как с реальными, индивидуальными, конкретными величинами , даже если он отдает себе отчет в их фиктивности. Какой читатель останется безучастным к гибели Анны Карениной, кто останется равнодушным к борьбе Левина за веру? Что же именно является фиктивным в фикциональном произведении? Ответ гласит: изображаемый мир целиком и все его части — ситуации, персонажи, действия. Вымышленные единицы отличаются от реальных не каким-либо тематическим или формальным признаком, а только тем незаметным, невидимым свойством, что они не существуют или не существовали в реальности . Тезис о не-существовании в реальном мире, пожалуй, не вызывает сомнения в случае явно вымышленных персонажей, таких как, например, Наташа Ростова или Пьер Безухов. А как быть с такими историческими личностями, как Наполеон или Кутузов, если они фигуры романа? Это только квазиисторические фигуры. Наполеон Толстого не является ни отражением, ни отображением реальной исторической личности, а изображением, мимесисом Наполеона, т. е. конструкцией возможного Наполеона. Большая часть того, что повествуется в романе об этом Наполеоне (ср. цитированные выше размышления героя во время Бородинского сражения), не может быть засвидетельствована документами и немыслима в историографическом тексте. В романе «Война и мир» Наполеон и Кутузов не менее фиктивны, чем Наташа Ростова и

Пьер Безухов (для фиктивности, разумеется, градации не существует)38.

Об индивидуальности фиктивных персонажей см.: Мартинес Бонати 1981, 24.

Такое утверждение ничуть не противоречит существованию определенных текстуальных, контекстуальных или метатекстуальных признаков фикциональности.

См.: Долежел 1989, 230—231. Долежел правильно утверждает, что фиктивные миры предполагают онтологическую гомогенность и что концепция смешанной онтологии исторических фигур в фиктивном мире (mixed-bagconception) не приемлема. 33

Фиктивность персонажей не подлежит сомнению, когда они наделены чертами, пусть самыми незначительными, которые явно вымышлены и не могут быть подтверждены каким бы то ни было историческим источником. Но даже если автор исторического романа последовательно придерживался бы засвидетельствованных историками фактов (что исключало бы всякое изображение внутреннего мира), то все его герои, как бы они ни были похожи на исторических личностей, все же неизбежно являлись бы вымышленными фигурами. Уже тот факт, что эти квазиисторические фигуры живут в том же мире, что и явно вымышленные, превращает первых в фиктивные персонажи. Того Наполеона и того Кутузова, которые могли бы встретиться с Наташей Ростовой и Пьером Безуховым, в реальном мире не существовало.

Фиктивность персонажей делает фиктивными и ситуации, в которых они находятся, и действия, в которых они принимают участие. Фиктивным является и пространство романа. Это очевидно в случае Скотопригоневска, места действия «Братьев Карамазовых», не находящегося ни на одной карте России. Но фиктивными являются и те места, которым соответствует конкретный эквивалент в реальности. Ту Москву, например, в которой живут герои романа «Война и мир», то Бородино, под которым погибает Андрей Болконский, нельзя найти ни на какой исторической карте России. Ни Москва, ни Бородино, ни какое-либо другое место действия романа «Война и мир» не обозначает точки на пространственной оси реальной системы временно-пространственных координат. В реальной системе координат мы находим только такие Москву и Бородино, где ни Наташа Ростова, ни Андрей Болконский никогда не бывали. Столь же фиктивно и изображаемое время романа. Это очевидно в произведениях утопического или антиутопического характера. Наглядным примером фиктивного времени долго служил роман Дж. Оруэлла «1984». Но когда наступил этот год, фиктивность времени романа показалась чуть менее очевидной.

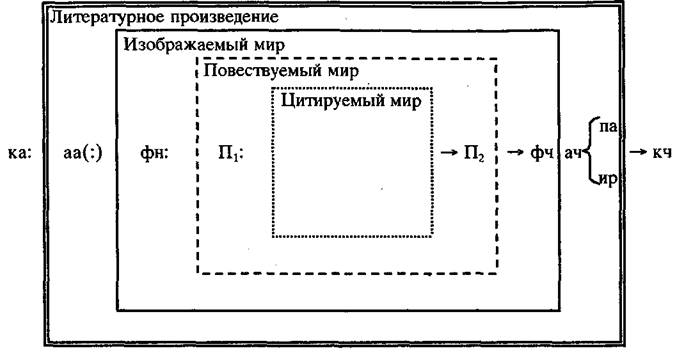

Таким образом, в фикциональном произведении фиктивными являются все тематические компоненты повествуемого мира — персонажи, места, времена, действия, речи, мысли, конфликты и т. д. Повествуемый мир — тот мир, который создается повествовательным актом нарратора. Но изображаемый мир, созданный автором, не исчерпывается повествуемым миром. В него входят также нарратор, его адресат и 34

само повествование. Нарратор, им подразумеваемый слушатель или читатель и повествовательный акт являются в фикциональном произведении изображаемыми и, следовательно, фиктивными . Повествовательное произведение — это произведение, в котором не только повествуется (нарратором) история, но также изображается (автором) повествовательный акт. Таким образом, получается характерная для повествовательного искусства двойная структура коммуникативной системы, состоящей из авторской и нарраторской коммуникаций, причем нарраторская коммуникация входит в авторскую как составная часть изображаемого мира .

39

Употребление термина «изображение» по отношению к повествовательному акту, нарратору или наррататору (см. главу II) может вызвать сомнение. Здесь этот термин, являющийся эквивалентом нем. Darstellung, англ. representationи франц. representation, служит выражению отношения как эксплицитного означения (референции), осуществляющегося на основе репрезентативной, или представляющей, функции языка, так и имплицитного означения при помощи экспрессивной и апеллятивной функций языка (Бюлер 1918/1920; 1934). Доработка теории Бюлера: Кайнц 1941. Обзор разных подходов к функциям языка: Шмид 19746, 384—386.

40

Формула «коммуницированная коммуникация» (kommunizierteKommunikation), при помощи которой Дитер Яник (1973, 12) характеризует повествовательное произведение, является несколько упрощенной: коммуницируется не прямо нарраторская коммуникация, а изображаемый мир, в котором она содержится (ср. Шмид 1974а). Во II главе коммуникативные уровни нарративного произведения и соотношение их инстанций будут рассмотрены подробнее. 35

Схема двойной структуры коммуникации в повествовательном произведении Авторская коммуникация

36

3. Эстетичность

Чтобы охарактеризовать художественное повествование, необходимо прибегнуть к признаку фикциональности. Но одного этого признака недостаточно. Фикциональность и художественность — понятия не совпадающие. Есть фикциональные повествовательные тексты, которые не относятся к области художественной литературы. Таковы истории, служащие примерами в научной или дидактической работе, текстовые задачи в учебнике по математике, рекламные ролики и т. п. Художественное повествование обладает еще одним признаком — эстетичностью, вернее, эстетической функцией всего произведения, в котором оно фигурирует как составная часть изображаемого мира. Не намереваясь углубляться в пропасти литературной эстетики, ограничусь некоторыми замечаниями о том, каким образом эстетическая функция произведения влияет на повествование и его восприятие.

Наряду с теоретическими и практическими функциями литературное произведение выполняет также функцию эстетическую. В наборе функций, предопределенных фактурой произведения, эстетическая функция, в принципе, занимает первое место. Этим, однако, не исключается, что в некоторые периоды для некоторых реципиентов действительно преобладают теоретические или практические функции. На практике внеэстетические функции часто вытесняют задуманную автором или предназначенную фактурой эстетическую функцию, как и, наоборот, задуманный автором или предназначенный фактурой для вне-эстетического (теоретического, идеологического или религиозного) действия текст может некоторыми читателями и в некоторые эпохи восприниматься как текст с преобладающей эстетической функцией (ср. Мукаржовский 1932; 1938; 1942)41.

Эстетическое восприятие текста подразумевает напряжение разных воспринимающих сил, как познавательных, так и чувственных, и оно не ограничивается ни тематической информацией текста, ни средствами ее выражения. Это восприятие целостное, восприятие структуры, включающей взаимодействия содержательных и формальных элементов. В эстетической установке на текст действует презумпция семантичности всех его элементов, как тематических, так и формаль-

41 Ср. также Хватик 1981, 133—141. 37

ных (ср. Лотман 1964; 1970; 1972). Таким образом, тематические единицы приобретают вторичный смысл, а элементы формальные, сами по себе не имеющие какого бы то ни было референциального значения, наделяются смысловой функцией. С одной стороны, они способствуют порождению эстетического содержания, подчеркивая соотношения между тематическими единицами, высвобождая в этих единицах семантические потенциалы, надстраивая на них новые сцепления в сложном семантическом рисунке произведения. С другой стороны, формальные элементы, совсем прозрачные, как бы невидимые во внеэстетической установке, становятся объектами восприятия, соединяясь с тематическими структурами и образуя с ними сложные «гештальткачества» (ср. Шмид 1977).

Какую релевантность имеет эстетичность для нарративной структуры и нарратологии? Для того чтобы эстетическая функция действительно преобладала, повествование должно отличаться чертами, вызывающими у читателя эстетическую установку. Это, разумеется, не значит, что нарратор должен повествовать «красиво». Носителем эстетического намерения является не нарратор, а изображающий и его, и повествовательный акт автор или текст. А для того чтобы произведение вызвало у читателя эстетическую установку, автор должен организовать повествование таким образом, чтобы оно не было носителем лишь тематической информации, чтобы содержательной стала сама манера повествования. Преобладание эстетической функции требует, чтобы тематические и формальные элементы друг друга мотивировали и оправдывали, способствуя в познавательном и чувственном взаимодействии образованию сложного эстетического содержания.

Фикциональность и эстетичность — это два самостоятельных, независимых друг от друга отличительных признака художественного повествования. Но они одинаковым образом влияют на восприятие произведения. Как фикциональность, так и эстетичность обусловливают изоляцию произведения, снятие внешней референтности, ослабление непосредственного соотнесения с реальностью. В порядке компенсации оба эти свойства вызывают концентрацию внимания на самом произведении, на его структуре, на внутренней референтности. Под знаком фикциональности и эстетичности отношение вымышленного Наполеона к исторической личности с тем же именем, отношение внутрироманного мира к некоему историческому менталитету (соот-38

ветствующему, впрочем, в романе «Война и мир» скорее 1860-м годам, когда роман писался, чем

реальным наполеоновским временам) становится менее релевантным. Вместо внешних отношений

текста к действительности в центре внимания находятся внутритекстовые отношения: с одной

стороны, отношения между тематическими элементами, такими как персонажи, действия,

ситуации, с другой стороны, между тематическими и формальными элементами.

Под действием фикциональности и эстетичности художественное повествование, однако, связи с

внелитературной действительностью не теряет. Изменение отношения художественного

произведения к действительности под влиянием эстетической функции чешский структуралист Ян

Мукаржовский рассматривает на примере «поэтического обозначения» (poetickepojmenovani):

Ослабление непосредственного отношения поэтического

обозначения к действительности компенсируется тем, что

художественное произведение как обозначение глобальное

[pojmenovaniglobalnf] завязывает отношения со всем жизненным

опытом субъекта, как творящего, так и воспринимающего, в его

совокупности (Мукаржовский 1938а, 60)42.

Как раз в силу того, что фикциональность и эстетичность ослабляют непосредственное отношение произведения к действительности и направляют внимание воспринимателя на внутреннюю референтность и на художественное построение повествования, они способствуют в конечном счете оживлению целостного отношения человека к действительности. 42 Ср. Хватик 1983

Глава II. ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ИНСТАНЦИИ

1. Модель коммуникативных уровней

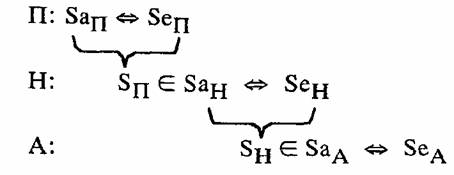

Повествовательное произведение отличается, как мы видели, сложной коммуникативной структурой, состоящей из авторской и нарраторской коммуникаций. К этим двум конститутивным в повествовательном произведении уровням добавляется факультативный третий, добавляется в том случае, если повествуемые персонажи, в свою очередь, выступают как повествующие инстанции.

На каждом из описанных трех уровней коммуникации мы различаем две стороны, сторону отправителя и сторону получателя. Употребляя термин «получатель», мы должны учесть немаловажное обстоятельство, в известных коммуникативных моделях нередко упускаемое из виду. Получатель распадается на две инстанции, которые, даже если они материально или экстенсионально совпадают, следует различать с точки зрения функциональной или интенсиональной, — адресата и реципиента. Адресат — это предполагаемый или желаемый отправителем получатель, т. е. тот, кому отправитель направил свое сообщение, кого он имел в виду, а реципиент — фактический получатель, о котором отправитель может не знать. Необходимость такого различения очевидна — если письмо читается не адресатом, а тем, в чьи руки оно попадает случайно, может возникнуть скандал.

С начала 1970-х годов коммуникативные уровни и инстанции повествовательного произведения подвергались анализу в разных моделях. Здесь я возвращаюсь к своей модели (Шмид 1973, 20— 30; 1974а), которая впоследствии применялась в анализах текстов, обсуждалась, модифицировалась и дорабатывалась в теоретических работах . Одновременно с предложенной мною моделью была опубликована модель

1 См.: Линк 1976, 25; Карманн, Рейс, Шлухтер 1977, 40; Хук 1981, 257—258; Линтфельт 1979; 1981; Диас Аренас 1986, 25, 44; Вестстейн 1991; Пашен 1991, 14-22. 40

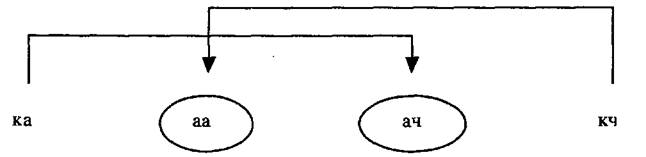

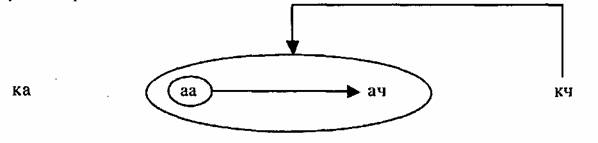

Яника (1973), которую я тогда не мог учесть2. Не были мне тогда доступны и работы польских ученых (Окопиень-Славиньска 1971, Бартошиньский 1971) .В дальнейшем эти труды я учитываю, так же как и отзывы научной критики на предложенную мною модель . Модель коммуникативных уровней

Объяснение сокращений и знаков:

ка = конкретный автор фч = фиктивный читатель

= создает (наррататор)

аа = абстрактный автор ач = абстрактный читатель

Шмид В.=Нарратология. - М.: Языки славянской культуры, 2003. - 312 с. - (Studia philologica). 24

фн = фиктивный нарратор па = предполагаемый адресат

произведения „> = направлено к

ПЬП2, = персонажи ир = идеальный реципиент

кч = конкретный читатель

2

См. рецензию: Шмид 1974а и реплику: Яник 1985, 70—73. з См. систематизацию и развитие польских моделей: Фигут 1973, 186; 1975, 16.

4

См. также «Ответ критикам»: Шмид 1986. 41

2. Абстрактный автор Конкретные и абстрактные инстанции

Начнем с того уровня и с тех инстанций, которые имеются в каждом сообщении и поэтому не являются специфическими для повествовательного произведения. Это авторская коммуникация, к которой принадлежат автор и читатель. Эти инстанции выступают в каждом сообщении в двух разных видах, в конкретном и в абстрактном. Конкретный автор

Конкретный автор — это реальная, историческая личность, создатель произведения. К самому произведению он не принадлежит, а существует независимо от него. Лев Толстой существовал бы, конечно же (хотя, наверное, не в нашем сознании), даже если бы он ни одной строки не написал. Конкретный читатель, реципиент,

Конкретный читатель, реципиент, также существует вне читаемого им произведения и независимо от него. Собственно говоря, имеется в виду не один читатель, а бесконечное множество всех реальных людей, которые в любом месте и в любое время стали или становятся реципиентами данного произведения (модель внешней коммуникации: Шмид 1973,22). Несмотря на то что автор и читатель в их конкретном модусе в состав литературного произведения не входят, они в нем каким-то образом представлены. Любое сообщение содержит имплицитный образ отправителя и адресата. Когда мы слушаем, не видя ни говорящего, ни его собеседника, к кому-то обращенную речь неизвестного нам человека, мы автоматически на основе услышанного создаем для себя представление об отправителе и получателе речи, вернее — не о получателе самом по себе, но о получателе, каким его предполагает отправитель, т. е. о предполагаемом адресате.

Образ отправителя, содержащийся во всяком сообщении, основывается на функции, которую К. Бюлер сначала (1918/1920) называл Kundgabe5, позднее (1934) Ausdruck, т. е. на экспрессивной функции языка. Под этим понятием подразумевается то невольное, ненамеренное самовыражение говорящего, которое имеет место во всяком речевом акте. Слово как знак служит здесь не «символом», опосредующим эксплицитное, референтное означение предметов и положений, а «симптомом, признаком, indicium» (Бюлер 1934, 28). Чтобы обозначить этот

Ср. также понятие Kundgabefunktion: Ингарден 1931, 218. 42

имплицитный вид изображения на основе невольных, ненамеренных, неарбитрарных, естественных симптоматических знаков, мы будем в дальнейшем пользоваться восходящим к основоположнику семиотики Ч. С. Пирсу (1931—1958) понятием «индекс» или производным от него термином «индициальные знаки»6.

Сказанное можно применить и к литературному произведению . В нем также при помощи симптомов, индициальных знаков выражается автор. Результат этого семиотического акта, однако, не сам конкретный автор, а образ создателя произведения, воплощенный в его творческих актах. Этот образ, который имеет две основы — объективную и субъективную, т. е. который содержится в произведении и реконструируется читателем, я называю абстрактным автором.

Предыстория понятия «абстрактный автор»

Прежде чем определить понятие абстрактного автора, рассмотрим вкратце его предысторию. Впервые приступил к разработке соответствующей концепции «образа автора» В. В. Виноградов в книге «О художественной прозе» (1930) . Уже в 1927 г., когда он вырабатывал понятие образа автора — сначала под названием «образ писателя», — Виноградов писал жене:

Я же поглощен мыслями об образе писателя. Он сквозит в художественном произведении всегда. В ткани слов, в приемах изображения ощущается его лик. Это — не лицо «реального», житейского Толстого, Достоевского, Го-

«Индициальный» — от лат. index(род. п. indicis) и indicium. В русском языке знаки этого типа называются также «индексными» (Якобсон 1970, 322) или «индексальными». О роли индициальных знаков в семантическом построении литературного произведения: Червенка 1992.

О возникновении теории автора на Западе и в России см.: Рымарь, Скобелев 1994,11—59. О формировании понятия образа автора у Виноградова см.: Чудаков 1992, 237—243; о разных гранях осмысления Виноградовым термина «образ автора» см.: Лихачев 1971; Ковтунова 1982; Иванчикова 1985. О схождениях и расхождениях Виноградова и Бахтина по вопросу об «образе автора» см.: Большакова 1998. Эта исследовательница, однако, очевидно, по оплошности, приписывает цитату из Виноградова (1971) Бахтину, таким образом конструируя для последнего удивительно однозначную и положительную позицию по отношению к дискуссионному для него концепту. 43

голя. Это — своеобразный «актерский» лик писателя. В каждой яркой индивидуальности образ писателя принимает индивидуальные очертания, и все же его структура определяется не психологическим укладом данного писателя, а его эстетико-метафизическими воззрениями. Они могут быть не осознаны (при отсутствии у писателя большой интеллектуальной и художественной культуры), но должны непременно быть (т. е. существовать). Весь вопрос о том, как этот образ писателя реконструировать на основании его произведений. Всякие биографические сведения я решительно отметаю (цит. по: Чудаков 1992, 239).

В поздней работе, напечатанной посмертно, Виноградов (1971, 118) определяет образ автора

следующими словами:

Образ автора — это не простой субъект речи, чаще всего он даже не назван в структуре художественного произведения. Это — концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем, рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого.

Добавляя, что в формах сказа «образ автора обычно не совпадает с рассказчиком», Виноградов, однако, допускает мысль, что «образ автора» в принципе может совпадать с нейтральным повествователем. Такое не совсем последовательное разграничение образа автора и нарратора характерно для всего творчества Виноградова.

8 период возрождения научного литературоведения в России в конце 50-х — начале 60-х годов идея внутритекстового автора была обновлена и развита в работах Бориса Кормана . Исходя из теории «образа автора» Виноградова и опираясь на концепции Бахтина о диалогическом столкновении разных «смысловых позиций» в произведении, Корман создал метод, называемый им «системно-субъектным», центральной частью которого является исследование автора как «сознания произведения». Подход Кормана отличается от теорий его предшественников двумя существенными аспектами. В отличие от Виноградова, в работах которого «образ автора» носит облик стилистический, Корман исследует не соотношение стилистических пластов, которыми автор, применяя разные стили, пользуется как масками, а взаимоотношение разных сознаний. Если Бахтин проблему автора разрабатывал преимущественно в философско-эстетическом плане, то Корман сосредоточи-

9 Ср. Рымарь, Скобелев 1994, 60—102. 44

вается на исследовании поэтики10. Для Кормана автор как «внутритекстовое явление», т. е. «концепированный автор», воплощается при помощи «соотнесенности всех отрывков текста, образующих данное произведение, с субъектами речи — теми, кому приписан текст (формально-субъектная организация), и субъектами сознания — теми, чье сознание выражено в тексте (содержательно-субъектная организация)» (Корман 1977, 120). В «Экспериментальном словаре» Кормана мы находим следующее сопоставление биографического и «концепированного» автора: Соотношение автора биографического и автора-субъекта сознания, выражением которого является произведение... в принципе такое же, как соотношение жизненного материала и художественного

произведения вообще: руководствуясь некоей концепцией действительности и исходя из определенных нормативных и познавательных установок, реальный, биографический автор (писатель) создает с помощью воображения, отбора и переработки жизненного материала автора художественного (концепированного). Инобытием такого автора, его опосредованием является весь художественный феномен, все литературное произведение (Корман 1981,174).

Существенный вклад в разработку теории внутритекстового автора внес чешский структурализм. Ян Мукаржовский (1937, 314) говорит об «абстрактном, содержащемся в самой структуре произведения субъекте, который является только пунктом, с которого можно обозреть всю эту структуру одним взглядом». В каждом произведении, добавляет Мукаржовский, даже в самом обыкновенном, находятся признаки, указывающие на присутствие этого субъекта, который никогда не сливается ни с какой конкретной личностью, будь то автор или реципиент данного произведения. «В своей абстрактности он предоставляет только возможность проецирования этих личностей во внутреннюю структуру произведения» (Там же).

Инстанция, которую Мукаржовский называл «абстрактный субъект», у Мирослава Червенки (1969, 135—137), чешского структуралиста второго поколения, называется «личностью» (osobnost) или «субъектом произведения» (subjektdila). Эту «личность» он объявляет «обозначаемым», signifie, или «эстетическим объектом», литературного произведения, воспринимаемого как «индекс» в смысле Ч. С. Пирса. «Личность» или «субъект произведения» у Червенки — это единствен-

10 Ср. Рымарь, Скобелев 1994, 62—63, 72—73. 45

ный принцип, воплощающий динамическое соединение всех семантических пластов произведения. При этом «личностью» не подавляется внутреннее богатство произведения и не приглушается указывающая на конкретного автора личностная окраска .

Исследование субъекта произведения в Польше начинается с работ Януша Славиньского (1966; 1967), в которых были развиты концепции как Виноградова, так и Мукаржовского. Сам Славиньский называет виноградовский образ автора «субъектом творческих актов» (podmiotczynnoscitworczych) или «отправителем правил речи» (nadawcaregulmowienia), а Эдвард Бальцежан (1968) употребляет термин «внутренний автор» (autorwewn^trzny). Особое значение имеет работа Александры Окопиень-Славиньской (1971), через посредство Рольфа Фигута (1975) оказавшая немалое влияние на западные модели повествовательной коммуникации. В ее пятиуровневой схеме ролей в литературной коммуникации фигурируют две внетекстовые инстанции отправителя — 1) «автор» (в определении Фигута (1975, 16): «автор во всех его житейских ролях»), 2) «адресант произведения (диспонент правил, субъект творческих актов)» (у Фигута: «диспонент литературных правил, из которых подбираются и комбинируются соответствующие данному произведению правила; автор в роли создателя литературы вообще») . Этим двум внетекстовым ипостасям автора противопоставлена внутритекстовая инстанция, которую Окопиень-Славиньска называет «субъектом произведения» (podmiotutworu) и которую Фигут определяет как «субъект правил речи во всем произведении, субъект использования литературных правил, действительных для данного произведения». Выделение двух внетекстовых уровней коммуникации оказывается, однако, с систематической точки зрения проблематичным, а с прагматической точки зрения — мало плодотворным в анализе текста.

В западноевропейской и американской нарратологии широко распространено понятие «имплицитный автор» (impliedauthor), восходящее к американскому литературоведу так называемой ChicagoschoolУэйну Буту (1961)13. Вопреки популярным со времен Г. Флобера требовани-

11 Ср. Штемпель 1978, XLIX—LIII.

12

В более поздней работе Фигут (1996, 59) различает даже три внетекстовых проявления адресанта: 1) автор как историческое лицо, 2) автор как романист, 3) автор как сочинитель данного романа.

13

О контексте понятия «имплицитный автор» ср. Киндт, Мюллер 1999. 46

ям к автору проявлять объективность, т. е. нейтральность, беспристрастность и impassibilite, Бут подчеркивает неизбежность субъективности автора, необходимость звучания его голоса в произведении:

Когда <реальный автор> пишет, он создает... подразумеваемый

[implied] вариант «самого себя», который отличается от подразумеваемых авторов, которых мы встречаем в произведениях других людей. <...> тот образ, который создается у читателя об этом присутствии, является одним из самых значительных эффектов воздействия автора. Как бы автор ни старался быть безличным, читатель неизбежно создаст образ [автора], пишущего той или другой манерой, и, конечно, этот автор никогда не будет нейтрально относиться к каким бы то ни было ценностям (Бут 1961, 70—71).

Критика категории авторства

Понятие имплицитного, или абстрактного, автора, широко применяемое на практике, наталкивалось в западной теоретической дискуссии как на решительное одобрение, так и на острую критику. Отрицание всех концепций подразумеваемой в произведении авторской инстанции развивалось в русле общего недоверия к автору с 1940-х годов14.

Одним из самых влиятельных факторов этого развития была выдвинутая «новыми критиками» Уильямом К. Уимсатюм и Монро С. Бердсли (1946) критика так называемого «заблуждения в отношении намерения» (intentionalfallacy) . «Заблуждение», по мнению «новых критиков», возникает тогда, когда толкователь пользуется для интерпретации разъяснениями намерений, исходящими от самого поэта, сведениями и информацией относительно истории создания произведения . Предметом интерпретации является, по мнению представителей «новой критики», не авторский замысел, а литературный текст сам по себе (thepoemitself), который, зарождаясь, отделяется от автора и ему уже не принадлежит. Поэтому, по их мнению, для интерпретации важны не внетекстовые, а исключительно внутритекстовые факты (internalevidence). Бут, который в принципе разделял критику «заблуждения в отношении намерения», преодолел при помощи понятия импли-

14

См. обзор «нападений» на автора: Яннидис и др. 1999, 11—15.

Обзор дискуссий о «заблуждении в отношении намерения»: Даннеберг, Мюллер 1983; см. также: Даннеберг1999.

Ср. Палиевская 1996, 48. 47

цитного автора строгий имманентизм и автономистские доктрины «новой критики», исключавшей под знаменем критики всевозможных «заблуждений» и «ересей» не только инстанцию автора, но и «публику», «мир идей и верований», «нарративный интерес» (Бут 1968, 84—85). Опосредующее понятие внутритекстового «имплицитного» авторства, к которому прибегал Бут, таило в себе возможность говорить о смысле и замысле произведения, не впадая в «интенциональное» заблуждение .

Чрезвычайно влиятельная еще и в наши дни критика авторства была произнесена под лозунгом «смерти автора» во французском постструктурализме . Юлия Кристева (1967), исходя из бахтинского понятия «диалогичности», которое она истолковала как «интертекстуальность» (тем самым вводя новый термин в литературоведение), заменила автора как порождающий принцип произведения представлением самодействующего текста, порождающегося в пересечении чужих текстов, которые он поглощает и перерабатывает. Через год после этой декларации Ролан Барт (1968) провозгласил «смерть автора». Если у Кристевой автор предстает только как «сцепление» (enchainement) дискурсов, то Барт ограничивает его функцией «связать стили» (melerlesecritures). Согласно Барту, в художественном произведении говорит не автор, а язык, текст, организованный в соответствии с правилами культурных кодов своего времени. Идея авторства была окончательно дискредитирована Мишелем Фуко (1969), утверждавшим, что эта историческая концепция служила только регулированию и дисциплинированию обращения с литературой. «Антиавторские филиппики» (Ильин 19966) постструктуралистов в России нашли лишь ограниченный отклик. Связано это, может быть, с тем, что в русской классической литературе, все еще определяющей культурный менталитет российского общества, доминировал практический этицизм, который усматривал высочайшую ценность в личности и

17 _ „ - „ „

Этот компромиссный характер понятия «имплицитный автор», примиряющего строгий автономизм «новой критики» с признанием авторского присутствия в произведении, был впоследствии не раз предметом критики; см.: Юль 1980, 203; Лансер 1981, 50; Поллетга 1984, 111; Нюннинг 1993, 16—17; Киндт, Мюллер 1999, 279-280.

О критике изгнания автора см. сборники: «Автор и текст» (Маркович, Шмид [ред.] 1996; см. особенно статьи С. Евдокимовой и М. Фрайзе); «Возвращение автора» (Яннидис и др. [ред.] 1999).

48

авторстве. Эта этическая тенденция сказывается и в эстетическом мышлении Михаила Бахтина. Недаром молодой философ в скрытой полемике с формализмом опоязовскому лозунгу «Искусство как прием» противопоставил свою этическую формулу «Искусство и ответственность» (Бахтин 1919)19.

Абстрактный автор: за и против

Главные возражения против включения в модель коммуникативных уровней имплицитного, или абстрактного, автора такие:

1) В отличие от нарратора абстрактный автор является не «прагматической» инстанцией, а семантической величиной текста (Нюннинг 1989, 33; 1993, 9).

2) Обозначая не структурное, а семантическое явление, понятие абстрактного автора принадлежит не поэтике наррации, а поэтике интерпретации (Динготт 1993, 189).

3) Абстрактный автор не является участником коммуникации (Риммон-Кенан 1983, 88), каким его моделирует, несмотря на все предостережения от слишком антропоморфного понимания, Сеймор Чэтмен (1990, 151) (Нюннинг 1993, 7—8).

4) Абстрактный автор — это только конструкт, создаваемый читателем (Тулан 1988, 78), который не следует персонифицировать (Нюннинг 1989, 31—32).